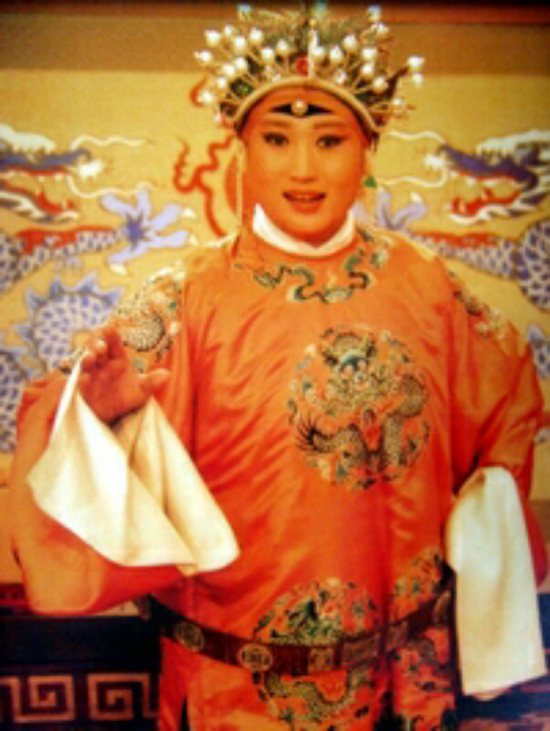

京劇表演藝術家呂昕:為人民群眾唱好戲 鍥而不舍傳承國粹

“人民群眾是讓京劇事業發展傳承的‘天’,我就是要在這個‘天’底下唱好戲。就我而言,京劇藝術不僅僅是作為國粹那麼簡單,我的人生因為京劇的介入而變得與眾不同,我的一切都潛移默化地被京劇所影響。”呂昕,這位國家京劇院老旦名家,不忘初心,幾十年如一日,為中國京劇的繼承發展鍥而不舍。

藝術傳承業精於勤

常言說:“台上三分鐘,台下十年功。”京劇藝術包含了唱、念、做、打,角色的分工也十分講究。

1978年,呂昕考入中國戲曲學院師從著名老旦藝術家王玉敏先生。天資聰穎的她深知,光是有天賦還不夠,想要成為“好角兒”是要吃得苦中苦的。為了掌握唱、念、做、打、的真功夫,哪怕是嚴寒酷暑也從未懈怠。從喊嗓子到練動作,從背聲字表到練發音,從體會京劇歷史文化到繼承創新,學生時代的呂昕始終將老師的話銘記於心。肯吃四季苦,練得真功夫。在呂昕畢業考試的那出《徐母罵曹》中,她將徐母的正義氣節和豪邁演繹得蕩氣回腸,贏得了在場所有人的熱烈掌聲。

作為龔派(龔雲甫)老旦傳人,呂昕師承老旦名家王玉敏、李金泉,又加上作為關門弟子得到李多奎琴師周文貴大師提攜,深得老旦行當中“一口氣”唱法之真傳﹔所有唱法以丹田氣“提了音兒”演唱,很好的繼承了京劇老旦行當中“雌,嬌,衰,脆”等演唱特點。

經過多年的摸爬滾打和不懈努力,呂昕從當年初出茅廬的青年演員歷練成經驗豐富、表演成熟大方的老旦藝術家。每當站在舞台上,她時刻銘記三位恩師的敦敦教誨和京劇背后的深意。

敢於擔當奉獻社會

呂昕在國家京劇院數十年的演出經歷中擅演劇目有《釣金龜》《行路訓子》《哭靈》《徐母罵曹》《望兒樓》《遇皇后》《打龍袍》《滑油山》《游六殿》《四郎探母》等老旦傳統劇目。教學中,呂昕毫無保留的把這些傳統戲傳授給學生,以期這些老劇目得到傳承。

“做戲先做人。”呂昕把幾位恩師都對她說過的話牢記於心。她時刻把觀眾裝在心裡,觀眾們也深愛著這位平易近人,通過戲劇人物向百姓傳播中國傳統文化的藝術家。她唯一的願望就是傾盡個人之力,傳承發展中國優秀傳統文化,為“國粹”京劇的發展興旺做貢獻。

由於生活節奏的加快,西方文化的沖擊,部分中華傳統文化經受著嚴峻的考驗。在這種“新”與“舊”的認知與取舍中形成對京劇藝術的一種偏見。在這種情況下,盡管國家給予大力支持,京劇戲迷們發出許多呼吁,但如今願意學戲的孩子還是少之又少。

呂昕對於傳統的執著追求尤為可貴,緣於三位恩師對她的栽培使她常常懷有強烈的使命感,盼望把老師們傳授給她的東西毫無保留地表現給觀眾,並且傳給下一代。有人對呂昕的行為不理解,笑她講課還不收講課費,真傻!呂昕對此付之一笑,說:“金錢有價,藝術無價。藝術是不能用金錢來衡量的,替‘祖師爺’傳道,這是每個演員的義務,當初我的恩師教我時不圖回報,那麼我對學生也得這樣。我要上對得起老師,下對得起后輩。”

為了推廣京劇傳統文化,中央電視台戲曲頻道《跟我學》欄目邀請呂昕,請她教唱京劇老旦名段,共教授了《釣金龜》《行路訓子》《遇皇后》《打龍袍》四折老旦名劇中的經典唱段,播出后得到海內外戲迷的認可。

繼承發展鍥而不舍

“一個是丟失的東西越來越多,再一個是很多人都對京劇的誤解還是太深,認為是陳舊的東西,不願意接受。”京劇目前的境況令呂昕十分擔憂。

現在很多人對京劇傳統劇目了解少,感覺和流行藝術相比既“陳舊”又“俗氣”,只是老人們喜歡的東西。殊不知藝術隻有好壞與否,並沒有新舊之分。藝術所需的是明確的審美定義,以及完備的表現方法,明確了這個標准之后,則無論“新”“老”都可以一視同仁﹔新老之分只是時間上的先后順序,並非藝術水平的評價標准。呂昕認為,“老”的東西不一定全部是落后的,因此既要繼承,也要敢於揚棄,讓作品經得住人民群眾的檢驗和歷史的認可。

呂昕說,京劇是舞台藝術,想要真正的繼承發展,必須回歸舞台,回歸劇場。演員隻有在不斷的舞台實踐當中,才能逐步完善自己的表演技巧,才能不斷進步,逐漸提高整體的舞台表演水平。讓觀眾真正欣賞到京劇藝術風貌,讓優秀藝術真正地為民眾服務。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量