今天是中國航海日,這些航海知識了解一下?【2】

圖為古代船舶畫 來源新華網

古人的航海“黑科技”

不比今天,古代沒有衛星定位,沒有船舶穩定系統,也沒有天氣預報,古人航海的難度系數相對較大,但古人有古人的智慧,雖然一些原理應用以及器物工具無法和今日相提並論,但在當時的生產力和認知水平下,已經是很先進的了。

動力系統

風,是古人航行重要的動力源。我國古人對季風的認識很早,夏代就開始利用風帆為動力航海。不僅如此,古人很早就掌握了西太平洋與北印度洋的季風規律,並應用於航海活動。

東漢應勛在《風俗通義》提到:“五月有落梅風,江淮以為信風”。“落梅風”意即梅雨季節以后出現的東南季風。兩漢時期,人們隻有利用季風,才能遠洋航行。

到了宋代,帆船的技術大為改進,已經可以做到“風來八面,唯頭不可行。”意思是說,除了當頭的方向外,船可以向其他7個方向前進。值得一提的是,直到16世紀以后,西方才掌握了這種技術。鄭和大規模的航海活動,也是在掌握了季風規律且有良好的航海技術的情況下進行的。

定向定位

古代航海的動力主要是風力和洋流,船舶的航速和航線還不能完全隨意操控和調節,這種情況下,保持正確航向至關重要。

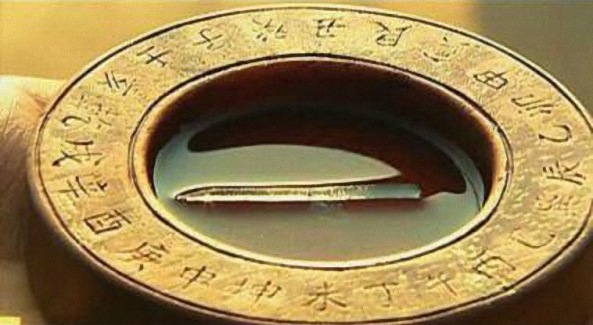

宋代科技水平的提高,尤其是人工磁化技術的出現,一種名為水浮針的海上導航技術應運而生。

圖為水浮針 來源新華網

到了元代,羅盤針的出現既是當時地文航海技術的重大進步,也是世界航海史上是一件劃時代的大事。可以說,中國磁羅盤的發明及在世界上的廣泛應用,使西方中世紀的航海技術發生了根本性變革。

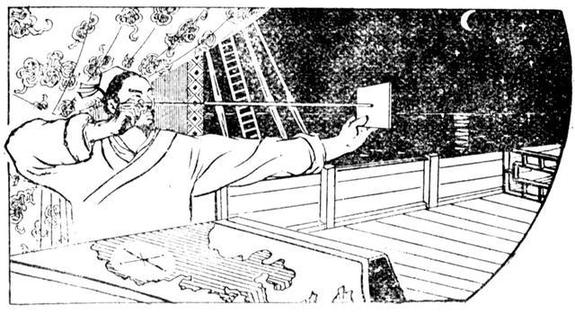

圖為牽星板 來源新華網

元明時期,我國的航海家們已經能夠通過觀測星星的高度來測定地理緯度,這種方法當時叫做“牽星術”。牽星術的工具叫牽星板,牽星板由優質的烏木制成。用牽星板觀測北極星時,左手拿木板一端的中心,手臂伸直,眼看天空,木板的上邊緣是北極星,下邊緣是水平線,這樣就可以測出所在地的北極星距水平的高度。求得北極星高度后,就可以計算出所在地的地理緯度。

圖為古人用牽星板觀測北極星 來源新華網

測深測速

至遲到唐代末年,我國就已經有了測深的技術和設備,一種是“下鉤”測深,另一種是“以繩結鐵”測深。

起初,以繩結鐵測量深度隻能達到六十多尺﹔稍晚一些,有記載稱“用綱下水”測深(綱,即大繩)“綱長五十余丈,才及水底”,這已是深水測深了。

三國時期,人們用計程儀測量航速。計程儀又叫測程儀,《南州異物志》記載了它的工作原理:在船頭把一木片投入海中,然后從船首向船尾快跑,看木片是否同時到達,輔以計程儀來測算航速航程,這種測算方法一直沿用到明代。

認知潮汐

潮汐對海上航行、海洋漁業和海戰都有直接的影響。如果遇到天文大潮就會迫使航海停止、漁船歸港,水上作業無法進行。

春秋戰國時,人們對於潮汐升降特別是通河口奇特的潮汐現象雖有所觀察,卻感到難以理解,隻得歸咎為神力迷信。到了漢代,人們關於潮汐的認識有了突破。東漢王充在《論衡·書虛篇》中對傳統的關於潮汐的迷信觀念進行了有力批判,他提出了“濤之起也,隨月盛衰”的說法,第一次把潮汐成因與月球運動聯系起來,為潮汐理論研究及以及與之有關的航海等生產實踐活動作出了杰出的貢獻。

|  |

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量