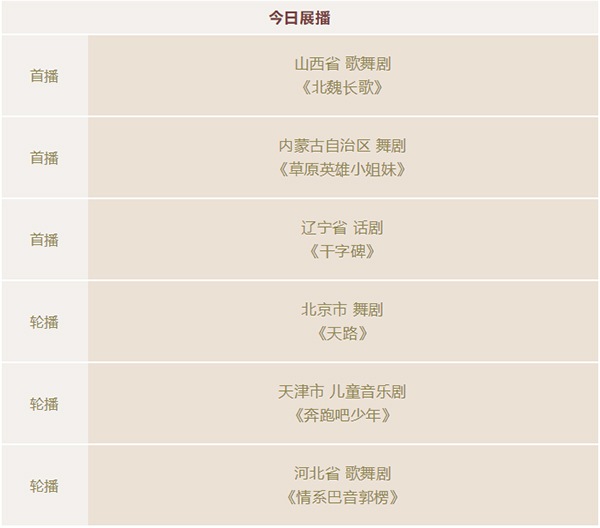

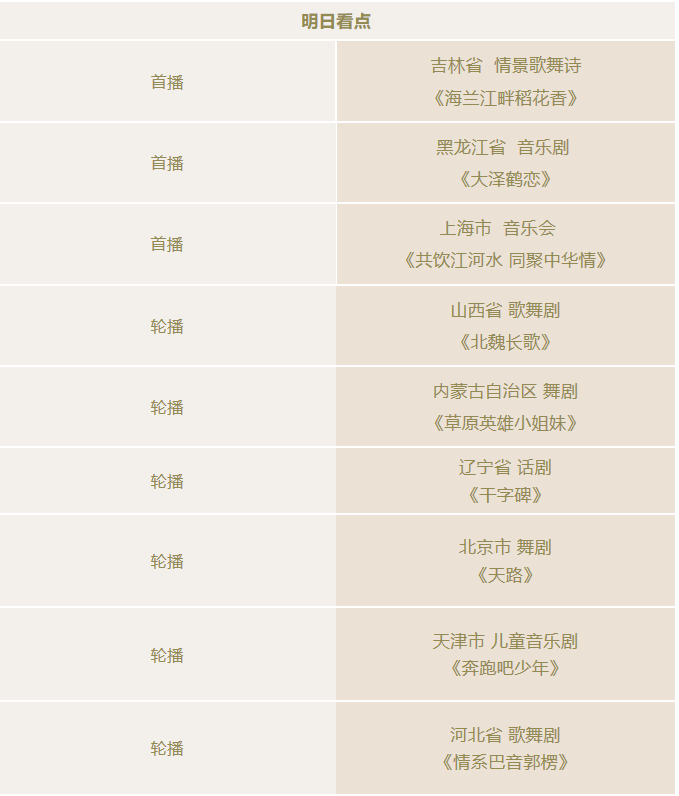

山西丨《北魏長歌》:揭秘雲岡石窟背后的民族交流融合歷史

↑《北魏長歌》先導片

9月2日,由導演陳蔚團隊精心打造、山西省大同市歌舞劇院出品的原創歌舞劇《北魏長歌》,代表山西省正式亮相第六屆全國少數民族文藝會演。該劇再現了北魏民族融合、改革創新的重要歷史,讓觀眾深入了解雲岡石窟這座人類文明瑰寶背后各民族交往交流交融的歷史淵源,感悟厚重歷史,汲取奮進力量。

山西省大同市古稱雲中、平城,是中國九大古都之一。作為南北朝時期北魏的都城,大同境內古跡眾多,見証了中原人民與北方少數民族之間彼此交融、共同發展的光輝歷史。原創歌舞劇《北魏長歌》的故事就是取材自南北朝時期北魏王朝在平城建都時的歷史。

▲《北魏長歌》劇照。

北魏是鮮卑族建立的王朝。北魏時期是我國各民族交往融合的重要時期,我國現存的偉大文化遺產雲岡石窟正是在這一時期開鑿的。為深入了解北魏歷史文化,《北魏長歌》主創團隊多次前往雲岡石窟和北魏歷史文化遺址採風,深入發掘這一歷史文化遺產背后的精神價值和當代意義,努力將劇目打造成符合當代觀眾審美、符合新時代價值導向的舞台精品力作。

主創團隊遵循藝術作品的創作規律,堅持“大事不虛,小事不拘”的創作原則,深入挖掘歷史題材中的當代意識。編劇錢曉天和解眉查閱了大量的史料,最終決定以文成帝拓跋濬從懵懂少年成長為一代明君的過程為敘事主線,通過拓跋濬、拓跋燾兩代君王之間的傳承與變革,表現文明發展進程當中新舊觀念的碰撞與更迭,又借拓跋濬與漢族大儒之女馮燕的結合展現出中華優秀傳統文化的燦爛和強大向心力,揭示出歷史發展進程中各民族交往交流交融的必然趨勢。

▲《北魏長歌》劇照。

《北魏長歌》的宏大命題奠定了全劇的基本格局,為編劇工作提供了很大的便利,但也帶來了一些挑戰——對於觀眾來說,宏大命題如果沒有一個可感、可知的落點,就會顯得遙遠而難以共情。因此,在敘事策略上,該劇“以小見大”,將主要敘事視角集中在拓跋家族內部的紛爭以及拓跋濬個人的成長,把民族大義、歷史洪流融入到家常的人倫情感當中,寓理於情,在實現劇本的藝術性、文學性高度的同時,傳遞積極向上的價值觀念。

在音樂方面,《北魏長歌》採取了開放、多元的創作理念。作曲張巍在創作中吸納了很多山西民間音樂元素,同時借鑒西方歌劇的音樂結構,使全劇的整體音樂風格在大氣中不失精巧,在恢宏中可見匠心。

▲《北魏長歌》劇照。

大同市歌舞劇院院長年權表示,劇院將不斷從中華民族深厚的歷史文化當中汲取養分,從大同和山西悠久的人文傳統當中汲取靈感,創作出更多飽含民族特色、貼合時代主題的優秀文藝作品。

劇評 | 《北魏長歌》:借史鑒今 照亮未來

▲《北魏長歌》劇照。

雲岡石窟是在北魏開放融合、文明交流互鑒的歷史背景下成就的藝術寶庫。《北魏長歌》從北魏改革、融合、開放的歷史背景切入,選取北魏統治者拓跋濬學習中原文化、革除舊習展開敘事,上演了一部具有歷史價值、藝術價值、思想價值和時代意義的精彩故事。

▲《北魏長歌》劇照。

全劇以巧妙順暢的戲劇架構,緊扣核心事件,層層遞進,展現了北魏時期的這種文化改變。劇中重點塑造了拓跋濬、馮燕兩個人物形象。漢族大儒之女馮燕深明大義,她的言行深深地影響了拓跋濬,使拓跋濬成為鮮卑舊習的破除者,並通過開鑿雲岡石窟化解各方矛盾。這一做法成為北魏在政治改革、民族融合過程中的一項重大改變。拓跋濬也最終成長為提出休養生息、親民減負等一系列順應歷史發展潮流政策的改革者、政治家。

▲《北魏長歌》劇照。

《北魏長歌》是一部借史鑒今、照亮未來的藝術作品。它展現了中華文化的精彩多元,體現出中華民族經歷文明交流互鑒、一體融合之后的歷史進步。這為我們增強文化自信、增進各民族交往交流交融、推動構建人類命運共同體作出了很好的藝術表達。

(作者系山西戲劇網執行董事、總編輯,青年戲劇評論家)

(圖文資料來源於國家民委官方微信公眾號)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量