今天是中国航海日,这些航海知识了解一下?【2】

图为古代船舶画 来源新华网

古人的航海“黑科技”

不比今天,古代没有卫星定位,没有船舶稳定系统,也没有天气预报,古人航海的难度系数相对较大,但古人有古人的智慧,虽然一些原理应用以及器物工具无法和今日相提并论,但在当时的生产力和认知水平下,已经是很先进的了。

动力系统

风,是古人航行重要的动力源。我国古人对季风的认识很早,夏代就开始利用风帆为动力航海。不仅如此,古人很早就掌握了西太平洋与北印度洋的季风规律,并应用于航海活动。

东汉应勋在《风俗通义》提到:“五月有落梅风,江淮以为信风”。“落梅风”意即梅雨季节以后出现的东南季风。两汉时期,人们只有利用季风,才能远洋航行。

到了宋代,帆船的技术大为改进,已经可以做到“风来八面,唯头不可行。”意思是说,除了当头的方向外,船可以向其他7个方向前进。值得一提的是,直到16世纪以后,西方才掌握了这种技术。郑和大规模的航海活动,也是在掌握了季风规律且有良好的航海技术的情况下进行的。

定向定位

古代航海的动力主要是风力和洋流,船舶的航速和航线还不能完全随意操控和调节,这种情况下,保持正确航向至关重要。

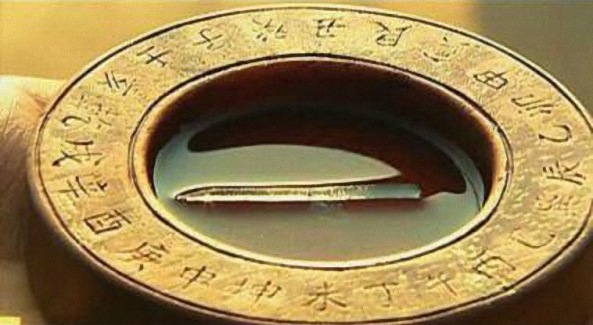

宋代科技水平的提高,尤其是人工磁化技术的出现,一种名为水浮针的海上导航技术应运而生。

图为水浮针 来源新华网

到了元代,罗盘针的出现既是当时地文航海技术的重大进步,也是世界航海史上是一件划时代的大事。可以说,中国磁罗盘的发明及在世界上的广泛应用,使西方中世纪的航海技术发生了根本性变革。

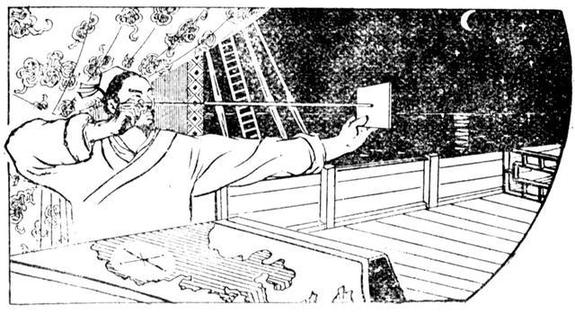

图为牵星板 来源新华网

元明时期,我国的航海家们已经能够通过观测星星的高度来测定地理纬度,这种方法当时叫做“牵星术”。牵星术的工具叫牵星板,牵星板由优质的乌木制成。用牵星板观测北极星时,左手拿木板一端的中心,手臂伸直,眼看天空,木板的上边缘是北极星,下边缘是水平线,这样就可以测出所在地的北极星距水平的高度。求得北极星高度后,就可以计算出所在地的地理纬度。

图为古人用牵星板观测北极星 来源新华网

测深测速

至迟到唐代末年,我国就已经有了测深的技术和设备,一种是“下钩”测深,另一种是“以绳结铁”测深。

起初,以绳结铁测量深度只能达到六十多尺;稍晚一些,有记载称“用纲下水”测深(纲,即大绳)“纲长五十余丈,才及水底”,这已是深水测深了。

三国时期,人们用计程仪测量航速。计程仪又叫测程仪,《南州异物志》记载了它的工作原理:在船头把一木片投入海中,然后从船首向船尾快跑,看木片是否同时到达,辅以计程仪来测算航速航程,这种测算方法一直沿用到明代。

认知潮汐

潮汐对海上航行、海洋渔业和海战都有直接的影响。如果遇到天文大潮就会迫使航海停止、渔船归港,水上作业无法进行。

春秋战国时,人们对于潮汐升降特别是通河口奇特的潮汐现象虽有所观察,却感到难以理解,只得归咎为神力迷信。到了汉代,人们关于潮汐的认识有了突破。东汉王充在《论衡·书虚篇》中对传统的关于潮汐的迷信观念进行了有力批判,他提出了“涛之起也,随月盛衰”的说法,第一次把潮汐成因与月球运动联系起来,为潮汐理论研究及以及与之有关的航海等生产实践活动作出了杰出的贡献。

|  |

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量