專訪《通州區志》原副主編孫連慶:建設文化帶 先理清歷史脈絡

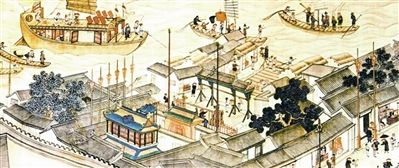

《潞河督運圖》局部

參與過通州區志的編寫、專門為張家灣著書、如今又在撰寫《漕運一百問》,孫連慶對於大運河通州段的歷史如數家珍。談及大運河文化帶的建設,孫連慶坦言:“建設大運河文化帶,應該首先把基礎歷史脈絡理清楚,但現在對於基礎歷史的研究,投入力量仍然有限,成果也並不怎麼充分,對基礎歷史的研究有待加強。隻有基礎歷史有了初步成果,根基打得牢,才能衍生出對應的文化產品,影視、文學作品的創作才能正確推進。”

關於張家灣

有“大運河第一碼頭”之稱

信:說起文化帶的建設,重要的一項是“文化內涵”,您研究通州地方志20余年,尤其對運河文化深有研究,能講講您理解的運河文化內涵嗎?

孫連慶(以下簡稱孫):運河與漕運不可分割,說起運河文化,就不得不聊一下張家灣。我曾經寫過一本書《張家灣》,專門詳解張家灣的歷史。張家灣是通州地區的古鎮,有“大運河第一碼頭”之稱,距今已有700多年的歷史。通州古時是北京的門戶,在沒有汽車也沒有鐵路的年代,縱貫南北的京杭大運河是客貨運輸命脈,據說在最早的元朝時商船是能直接進到北京城裡的什剎海的。可后來城裡人越來越多,河道卻越來越淺,能通航的河段也就越來越短了,最后航運的終點就改在了通州。通州城外的張家灣、裡二泗、河西務等鎮都是因航運而繁榮起來的運河碼頭。碼頭的出現,人的聚集,才有了文化。要了解運河文化的內涵,對張家灣的歷史深入開發,很有必要。

建立者張瑄原本是個海盜

信:關於張家灣的形成,很多史料都有記載,但說法不一,根據您的研究,最為准確的一版是哪個版本呢?

孫:我想用一句話總結,張家灣的建立者,是個海盜。

張家灣的名字源於元代,明末清初顧祖禹撰著的《讀史方輿紀要》中說,張家灣“因萬戶張瑄督海運至此而名”。張瑄原本就是一個海盜。

元十三年(1276年)元軍攻滅南宋,形成了北方政治中心與南方經濟中心相分離的局面,必須依賴長途水運保障大都的物資供應。為此,元朝統治者格外重視水運力量,這時出現了兩個人,朱清、張瑄。他倆同時被元朝招降,已擁有海船500多艘和一批長於水上作業的士卒。次年,朱清、張瑄將南宋庫藏圖籍連同被俘的南宋皇帝、大臣、宮女、圖籍等海運至大都。元十六年(1279年)大都地區發生嚴重旱災,統治者緊急調集山東糧食,此時又是張瑄、朱清等造船運米。

海運成功,張瑄、朱清得到元最高統治者的肯定。但因為朱張二人系海盜出身,元政府對他們懷有戒心。當年,張瑄為向朝廷表示忠心,遷來族屬,將海運船隊總部設在長店,因長店不是正式名稱,因此命名“張家灣”。

信:還有什麼佐証嗎?

孫:這就又要說一段歷史了。忽必烈死后,元成宗鐵穆耳即位,朱、張的地位受到威脅,大德七年(1303年),元政府擔心朱、張作亂,以反行賄為名,拘殺朱、張及張瑄之子張文彪,家資被籍沒。張瑄的旁系族屬被遣回原籍,直系族屬則沿今隴海路一線向西流放,幾經輾轉,在今甘肅省文縣落腳。

據張后人張耀文的《尋根訪祖京蘇滬》記載:張瑄在太倉大肆修建私家園林,在北京通州張家灣建有豪華祠堂(今張家灣古城遺址處)。文中提到,張后人現居住的三個自然村,其中一個仍叫“張家灣”,這個位於甘肅的張家灣,至今存在,並且張氏家譜中寫道:“祖居北京通州張家灣,高祖張。”

元代在通州還設有造船基地,這個基地,也應該是張瑄所創建。由此推測,那時的張家灣附近,應該有一個與白河相通的大水面,可以為停泊與修造船舶提供便利。張家灣村落,是張瑄遷來族屬以后形成的,今張家灣中心小學廣福寺原址所埋藏的十余尊元代鐵佛,也應該與張瑄有關。

關於《潞河督運圖》

它是了解古文化的窗口

信:大運河通州段的歷史面貌如何,有一幅圖寫得很真,就是《潞河督運圖》,您如何看到這幅圖在如今大運河文化帶建設中的作用和地位?

孫:很多人可能不知道北宋,不知道汴梁,但一般會聽過《清明上河圖》,因為它已經成為一種象征。大運河通州段如今缺少的就是這樣一種象征。《潞河督運圖》不如《清明上河圖》那麼出名,人們對於這段曾經繁華的歷史並不了解。但它卻是人們了解運河古文化的一個窗口。

信:《潞河督運圖》對於大眾而言的確略顯陌生,您能給介紹一下嗎?

孫:《潞河督運圖》為京口(今江蘇省鎮江市)江萱繪制於清乾隆年間。潞河,即京杭大運河通州段。《潞河督運圖》不僅僅是一幅漕運盛況圖,也是一幅民風圖,還原了清期通州民風原貌。這張圖共繪了人物820余人,鮮活地描繪了潞河漕運的情景,反映了清代中晚期通州地區政治、經濟、文化以及社會風情,是通州歷史的形象載體,具有重要的學術價值和藝術價值。正如民國年間朱啟鈐曾經評價,意味尤近乎張擇端《清明上河圖》之作,尤為國家重寶。

信:從圖來看,大運河通州段在歷史上的地位如何,對文化帶建設有什麼作用?

孫:運河水運,對於維系封建國家統治、促進南北各民族之間經濟與文化交流,發揮著極其重要的作用。通州因其重要作用,為歷代封建王朝所重視。清代康熙皇帝巡幸通州即達27次。至清光緒年間,通州已成為擁有102條街巷的京東首邑,商業、服務業繁榮,素有“一京二衛三通州”之譽和“小燕京”之稱。而《潞河督運圖》就是反映了清代乾隆中晚期農歷三五月間潞河漕運的盛況,寫盡了當年通州的繁花盛況。

就我看來,《潞河督運圖》對建設大運河文化帶意義甚大,所以,建設文化帶應該首先把基礎歷史脈絡理清楚,但現在對於基礎歷史的研究,投入力量仍然有限,成果也並不怎麼充分,對基礎歷史的研究有待加強。隻有基礎歷史有了初步成果,根基打得牢,才能衍生出對應的文化產品,影視、文學作品的創作才能正確推進。

■人物小傳

孫連慶

中共黨員,從事地方志工作20余年。曾任《通縣志》常委副主編,《通州區志》副主編,主要著述有《通州名人》《與人合作》《漫話通州》《張家灣》《通州歷史集萃》,整理出版《民國通縣志稿》等。

■昨天·今天·明天

昨天

皇家的生命線、南北民族的紐帶、繁榮南北經濟的橋梁

今天

中華民族智慧與創造力的結晶、仍處於待開發的狀態

明天

弘揚運河文化精神的載體

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量