致敬改革開放四十年,文化大家講述親歷——

見証人·第十三期︱李舸:記錄時代前進的光影【2】

“改革開放讓攝影成為個人的文化表達”

人民網:改革開放40年來,中國攝影發生了哪些變化?

李舸:最明顯的當然是隨著物質生活的極大進步,越來越多的人能夠擺脫設備價格高昂的桎梏,真正投身並享受攝影所帶來的快樂。自媒體時代,人人都可以擁有自己的麥克風、攝像機,這是改革開放對於攝影行業的巨大影響。這也使得突發事件中,越來越多的感人瞬間能夠被捕捉記錄下來,從而促進人們對於社會生活有更加全面而深刻的認識。

不僅如此,在這個過程中我們對好作品的標准理解也不同了。90年代,攝影師熱衷於用魚眼鏡頭表達一種夸張,認為“你如果拍得不夠好,那是因為你離得不夠近”。而現在我認為,更重要的是心離得近。隻有人走得近,心貼得近,才能用鏡頭表達時代的變化,用真情感受老百姓的冷暖。什麼樣的影像才能真正直入人心?關注當事人的情感命運的東西才能永存。

李舸作品《進貨郎》

人民網:在您看來,攝影在改革開放進程中發揮了哪些作用?

李舸:一張張照片堆疊起來的不僅是可見的物質生活進步,更重要的是折射出人民思想觀念的變化。它打破了時空限制,以歷史的維度來幫助人們思考時代的發展。一張照片雖然是凝固的時刻,但是無數的照片拼接在一起,就是奔流的時代長河。所以我稱之為“為時代存照,為人民畫像”。在“影像見証40年”展覽中,很多觀展者並不是攝影愛好者,他們所看的、所嘆的,是生活的變化,以及生活之上的觀念變化。推動歷史的發展,需要靠人民的故事。而攝影是最好的講故事的載體之一。

人民網:現在百姓的日常生活已經離不開攝影了。越來越多的人用照片講述自己的故事,並且以影像的方式和親友分享生活的樂趣。

李舸:作為獨一無二的個體,每個人都應該有屬於自己的表達方式。而攝影就是一種展現個人獨特思想價值的途徑。攝影是一種有重量的精神運動。每次按下快門的時候,我們都在學習表達自己,思考生活百味。在見天見地見眾生的過程中品味生命的美麗與寶貴。在社會發展的進程中過一種專屬於自己的平和生活。所以說,文化表達是一種生活信仰。我們需要信仰的力量和精神的定力,來實現人生所需要的歸屬感和安全感。

李舸在大連造船廠採訪拍攝

人民網:可以說,攝影滿足人們的不僅僅是視覺的體驗,更是一種精神層面的財富。

李舸:隨著改革開放的推進,攝影促進了人文精神對人心的浸潤與滋養。我們常談“人文”一詞,“文明以上,人文也。觀乎人文,以化成天下。” 每一個人能以如日月光輝般的德行約束自己,同時去感化別人、教導別人,最終推動社會的發展。在今天設備、作品和創作手段都極大豐富的情況下,攝影幫助人們思考如何用影像表達自己,如何以獨特視角表達觀點、態度和思想。

有一年我在全國法院系統做培訓時,有一位老先生放映了他自己拍攝的一組照片——一個法院審判庭的四十年變遷。通過這麼一個小切口,也能間接展現中國司法進程四十年來的巨大變化。雖然沒有“詩和遠方”,但是這種質朴的個人情感與獨特的視覺語言,成為一筆獨特而豐富的精神財產。

人民網:現在攝影藝術面臨哪些新的機遇和挑戰?

李舸:這次中國攝影金像獎小小地改動了一個詞——把“記錄類”改成“紀實類”。正是因為目前攝影似乎遇到了瓶頸——沉迷於風格、流派、表現手法的“炫耀”,導致千篇一律。一些攝影師總是停留在“技”的層面,挖空心思尋找所謂的煽情、爆點,我認為這都是不自信的表現。作為藝術家,首先強調的是思想境界與精神力量。從“記錄”到“紀實”,目的就是引導攝影人將思想融入到作品當中。與社會、與時代相結合的過程中,傳遞給人一種新的審美,或是新的情感表達。不要盲從和沉溺於某些所謂的藝術潮流,要抑制浮躁、學會沉靜。紀實攝影的核心,是攝影者的情懷、態度、觀點和立場。

李舸航拍塔克拉瑪干沙漠

“好的攝影作品無外乎‘兩節’:情節和細節”

人民網:除了新聞攝影之外,您非常關注傳統文化的發展和保護。比如您拍攝的鄉村系列題材,還有“非遺”題材。為何會關注這樣的題材?

李舸:攝影師遠不止是重大歷史時刻的見証者和記錄者,還應深入社會和國家最基層、最廣泛的地方,探索那些靜默無聲卻被時代裹挾著迅疾變化和流失著的東西。特別是目前我國的非物質文化遺產正在快速消失,我們需要帶著危機意識,用鏡頭留住它們匆匆的腳步。我每年至少有半年的時間在農村,在那裡我有一種莫名的興奮,感到廣闊天地大有可為。有無數的東西需要我們留下來。社會發展太快,有些東西一旦現在忽略了,可能很多年以后我們就再也找不到了。

除此之外,去年底中國攝協開展了“影像見証新時代,聚焦扶貧決勝期”大型跨界駐村調研創作項目,聚焦2018年至2020年全面建成小康的關鍵時期,讓更多的人扎扎實實、踏踏實實地關注中國農村的變化,拿出一套真正具有文獻價值的影像資料。

人民網:這次聚焦農村生活的攝影與以往有什麼不同?

李舸:最重要的是觀念的不同——從“採風”轉變為“深扎”。我們所追求的絕不是浮夸、表面化的東西,而是有深度、有溫度、有情感的內容。拋棄蜻蜓點水式的採集,轉而關注一個人或一個家庭的命運。通過對具體人物的關注,引申到對時代發展的詮釋。“中國攝影需要平靜如水的影像,更需要平靜如水的攝影人——默默為呼嘯前行的時代打上注腳的人。”

李舸作品《小吃攤》

人民網:關注鄉村題材和非遺的題材,拍攝這麼多照片,給您帶來哪些感悟?

李舸:為什麼我的褲腳和鞋上時常糊著泥巴和草根?是因為我很享受在田間村頭、大山深處那股踏實的地氣兒。採訪越深,創作越多,越發現民間瑰寶取之不盡、用之不竭。這一年來,中國攝影家協會在中西部農村開展了很多文化交流普及活動。正是這片深厚的土地推動著國家和民族不斷前行和發展,正是這片深厚的土地滋養著我們產生無窮的藝術靈感。民間的文化真是太有吸引力了。

人民網:在您看來,怎樣的攝影能夠打動別人?

李舸:人們常說,世界上沒有兩片相同的葉子。實際上人也一樣。每個人不同的生活狀態,恰恰是藝術創作的源泉。在無數的不同之中,我們能夠找到和時代緊密相關的、能夠傳遞人文情懷和精神的故事。這種積極向上的能量,就是文藝作品感染人、鼓舞人的核心所在。

成熟的記者既是一個隱形的記者,在拍攝時要有冷靜的視角客觀反映情節,也要有火熱的情懷和格局尋找打動人心的傳世作品。用深邃的目光去觀察生活、用寬厚的情懷去體驗生活、用優秀的作品去贊美生活、用平和的心態去引領生活,這樣的作品才能夠打動別人。

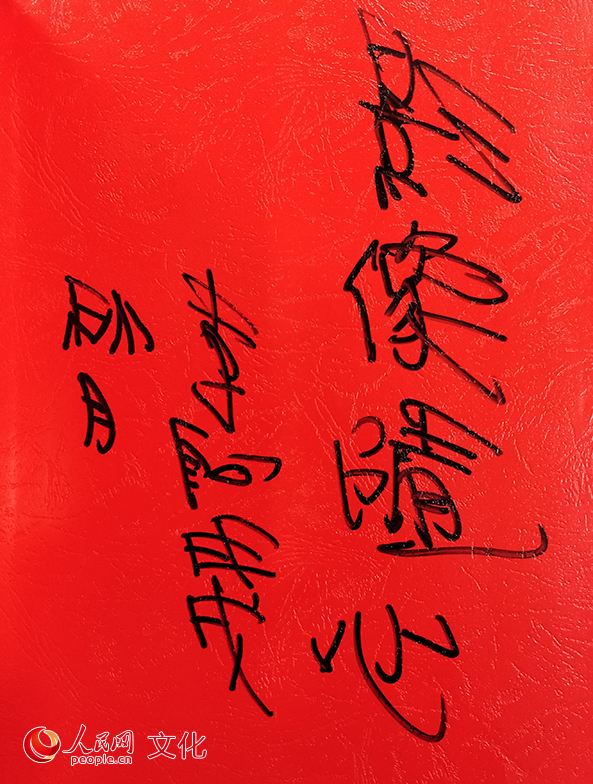

李舸題寫寄語:影像隨心

人民網:發現一個動人的故事之后,應當如何用鏡頭講好這個故事?

李舸:好作品無外乎兩節,一個是情節,一個是細節。如果說每個人的故事是情節,那麼細節的評判標准就是藝術語言是否能夠打動別人。這種濃烈的情感絕不是影像上的“濃妝艷抹”,形式不一定“大紅大紫”、“大喜大悲”,而是要追求用心的貼近。當攝影師能夠與拍攝對象在情感上產生共鳴時,每一個細節都會打動觀眾。這是一種深沉而雋永的情懷。情懷來源於我們內心對生活、對社會、對祖國、對時代最美好、最深沉的追求。

人民網:回顧豐富而精彩的28載攝影生涯,您認為攝影對您個人而言意味著什麼?

李舸:攝影於我而言,首先是一種生活方式,我已經將攝影融入到我生命中的每一個過程。在藝術創作中更多的是體驗生活和感悟人生,從而不斷修正自己的言行。攝影也是一種處世哲學,是智慧的修行,是靜靜地觀看世界、真摯地交流情感、由衷地懂得感激、深切地體味幸福。攝影更是一種人生態度,通過攝影我常覺得自己更有力量,能夠做到處事不驚,依靠內心的力量筑起強大的堡壘。

我認為這輩子最幸福的事情,是在離開世界的前一天,我還在為我喜歡的事忙碌著。而攝影就是我最喜歡的事情,為之付出一生是我人生最大的幸福。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量