致敬改革開放四十年,文化大家講述親歷——

見証人·第十三期︱李舸:記錄時代前進的光影

編者按:在十九大報告中,習近平總書記這樣說:“沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。”中國人的文化自信,不僅源自中華民族悠久的歷史,源自我們的文化積澱和精神信仰,更源自五千年來中華民族產生的一切優秀文藝作品,以及創作這些作品的德藝雙馨的文化大家。

一個時代有一個時代的文藝,一個時代有一個時代的精神。正值改革開放40周年之際,懷揣對優秀傳統文化保護與傳承的敬畏之心,人民網推出融媒體文藝欄目《見証人丨致敬改革開放40年·文化大家講述親歷》,邀請改革開放40年以來當代中國最具代表性的文化藝術大家,分享其求藝之路的藝術探索與思想感悟,呈上對改革開放40年文藝發展最具詩意的表達,通過有情感、有溫度、有底蘊的人物呈現,彰顯藝術作品的時代之美、信仰之美、崇高之美。

本期節目帶您走近中國攝影家協會主席、人民日報高級記者李舸。李舸曾進駐“非典”重症病房、深入重災區進行現場報道﹔也曾數十次登上天安門城樓、進入人民大會堂見証共和國的輝煌。他的鏡頭記錄著改革開放以來庄嚴重大的歷史時刻,也展現了廣袤大地上淳朴動人的風土人情。

秋天的人民日報社陽光和煦。在中國攝影家協會主席、人民日報高級記者李舸的辦公室,首先映入眼帘的是一幅幅別具匠心的攝影作品——特淨宣紙上印著儺戲、漁鼓戲、皮影戲等非遺傳承的影像,附上李舸自成一體的漢簡體題跋和鈐印,將中國上千年歷史的宣紙、書法與源自西洋的具有百年歷史的攝影術合而為一。

“用光用影用情懷,有技有藝有創新”。入社28年,李舸曾進駐“非典”重症病房、深入地震、洪水、泥石流等重災區進行現場報道﹔也曾數十次登上天安門城樓、進入人民大會堂見証共和國的輝煌。他的鏡頭記錄著改革開放以來庄嚴重大的歷史時刻,也展現了廣袤大地上淳朴動人的風土人情。

“為時代存照、為人民畫像”,這是李舸對自己的評價。改革開放40年,人民網專訪中國攝影家協會主席、人民日報高級記者李舸,見証中國攝影人用鏡頭描繪祖國的壯麗河山,用情懷講述時代的輝煌傳奇。

“用一種溫暖的精神記錄社會發展”

人民網:今年8月30日,中國攝影家協會舉辦了“影像見証40年”——慶祝中國改革開放40周年攝影大展。展覽從衣、食、住、行等方面再現我國改革開放40年來的深刻變化。可以說這是一次非常有溫度、有故事的展覽。此次展覽中讓您印象最深刻的是什麼?

李舸:最令人驚喜的是我們在展覽中看到很多90后甚至00后觀眾的身影。當更年輕的面孔專注地望著過往的中國時,攝影正在無形之中幫助青年一代站在歷史的維度理解當今之發展,這對於年輕人建立科學的社會主義核心價值觀大有裨益。

改革開放的車輪滾滾向前,同時搭載著中國攝影藝術與時俱進。在展覽中,我們欣喜地看到中國的攝影技術、攝影題材、攝影觀念也在悄然變化。40年中,我們逐漸形成了具有中國特色的鏡頭語言,能夠用屬於我們自己的方式講述中國故事。

人民網:這次展覽的照片喚起了我們對過往生活的記憶與共鳴。您作為從業28年的資深攝影記者,參與見証了我國許多重大事件。在您看來,攝影記者所發揮的社會作用是什麼?

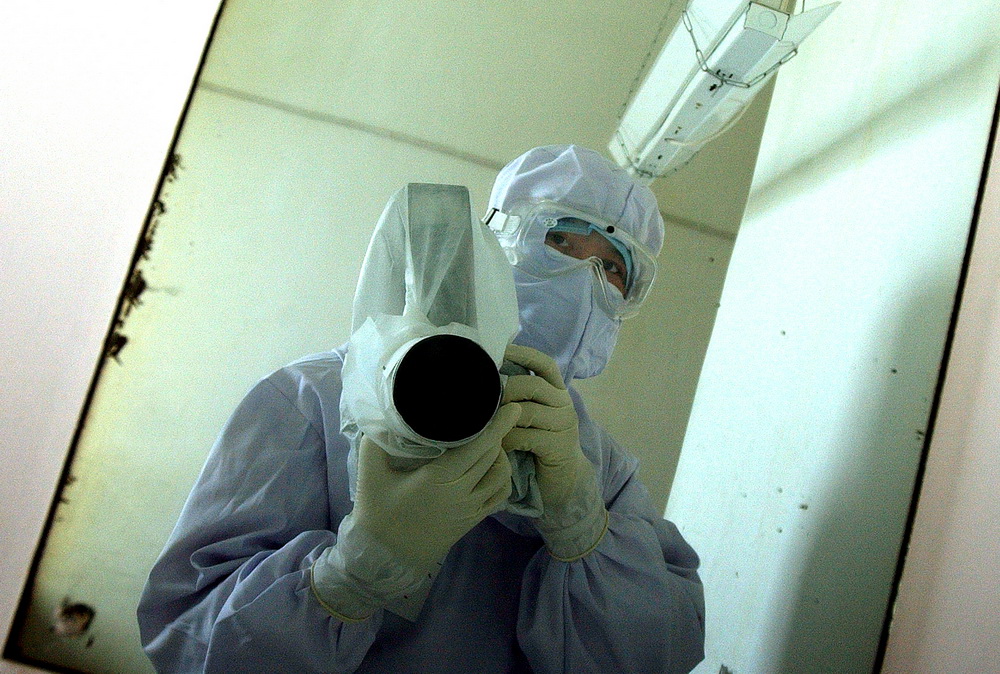

李舸:我經歷了中國近二十年發生的諸多大喜、大悲、大事件。當一件關乎民族和人民命運的重大事件發生時,記者要沖在一線如實記錄和報道事件,哪怕冒著生命危險,這是記者的天職。1998年大洪水,湖北計劃炸堤分洪。作為記者,我們冒著隨時會泄洪的風險,連夜火速穿越早已空無一人的荊江分洪區,趕到了大堤上。2003年,我主動申請進入“非典”重症病房,近距離見証醫務工作者的辛勤付出。二十八年來,我在每一個特殊的歷史時刻,用體驗式的採訪,告訴老百姓真實的情況到底是什麼。這是記者的職責所在,也是使命使然。

2003年李舸深入非典病房採訪拍攝

人民網:洪災、地震、“非典”重症病房……您總是用鏡頭記錄一幕幕令人難忘的時刻。奔向一線時,您考慮過自身的安危嗎?

李舸:說實話,我沒想過死,也許有的人不信。不過我想我有資格去談生死,是因為我確實經歷過很多生死——穿越空無一人的分洪區、深入經受余震的災區、進駐“非典”重症病房……我直面過許多生死。我這個人雖然看起來柔弱,但是內心非常剛毅。身為軍人子弟,我上學時曾想成為一名戰地記者。身處和平年代,即使不能成為戰地記者,但凡有重大事件,我肯定沖在前頭。因為總是有一種莫名的力量在推著我。后來我才明白,當記者以新聞事業作為自己畢生的追求時,都會產生強烈的社會責任感。

人民網:28年攝影藝術生涯中,您的鏡頭記錄了中國人民的生活狀態與精神風貌的變遷。透過影像,我們看到朴素的人物形象背后,總是蘊含了一種溫暖的情感。

李舸:作為一名記者、一名藝術工作者,首先要有一種朴素的情感——以平等的、真切的情感對待採訪對象,用一種大愛的、溫暖的精神記錄社會發展。幾十年的採訪中,我最深切的感受就是記者首先要熱愛我們這片土地,熱愛我們的人民,心貼心地為人民考慮,傳遞他們所要傳遞的聲音,才能做出真正沾泥土、帶露珠、有溫度、接地氣、講深度的採訪。

深入生活、扎根人民,對我而言絕不是一句空談。1998年洪區大雨,因為需要保護相機,我向大堤上一位陌生大爺借了把己經殘破的傘,並且給了他五塊錢。採訪回來后我匆匆把傘還他,准備上車離開。結果大爺拉住我,手裡還攥著那張五塊錢,原封不動地塞回我的手裡。這一幕深深烙印在我的心裡。這是一種特別朴素的情感。我們,和我們所記錄的人民,始終是心貼心的。所以今天我能夠創作如此豐富的作品,正是因為植根於這片肥沃的文化土壤,植根於有情懷的人民。

李舸在中國共產黨第十八次全國代表大會上採訪拍攝

人民網:2017年您當選為中國攝影家協會主席。站在全新的位置上,您對自己有怎樣的定位?

李舸:當選為中國攝影家協會主席,賦予我更崇高的使命、更重大的責任。攝影家協會的重要職責是聯系廣大群眾,豐富群眾的文化生活,提高百姓大眾的文化修養。我們的責任在於為廣大攝影愛好者提供一種提升藝術修為的空間和可能。鼓勵和培養大眾文化表達的習慣,促使一些有情懷、有追求、有思想的人逐漸脫穎而出,最終成為藝術家。

不僅如此,作為攝影協會的主席,我要引導行業創作水平的提升。我是個不滿足於現狀的人,不斷在體驗、創新、試錯。我甚至認為如果我能成為大家攻擊的靶子,我就成功了。因為在批評和推敲的過程中,實際上是對行業發展方向的探討和思考,通過修正與探索,尋找更新、更多的可能。

人民網:您從七屆兩會開始到會場拍照,已經有二十余年了,今年兩會,我們依舊在會場看到您忙碌的工作身影。

李舸:黨和國家給我某些頭銜和榮譽,並不意味著我就可以高高在上。對於我而言,兩會中我的工作就是在會場蹲在地上拍照,用鏡頭記錄這次意義重大的盛會。攝影師的安身立命之本是藝術作品。我這輩子還是要靠影像說話。身份和頭銜絕不是出好作品的先決條件。

當人們用歷史觀回望過往,為人們所銘記的是藝術大家的經典作品,而不是他們的身份和官銜。在文化藝術領域,你要把自己當成一個官,那你就是麻煩的開始。作為協會主席,我既要引領行業,也要約束自己。我不想把自己推到風口浪尖上,而希望踏踏實實坐下來,把更多的精力投入到行業建設與藝術創作中。

李舸攝影作品

延伸閱讀:

“致敬改革開放40年 文化大家講述親歷”往期回顧:

第一期︱98歲電影表演藝術家於藍:紅心塑造英雄 真情培育兒童

第二期︱故宮博物院院長單霽翔:改革開放四十年,奮斗著,幸福著

第五期︱著名評書表演藝術家劉蘭芳:一人一桌一折扇,萬語千言四十年

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量