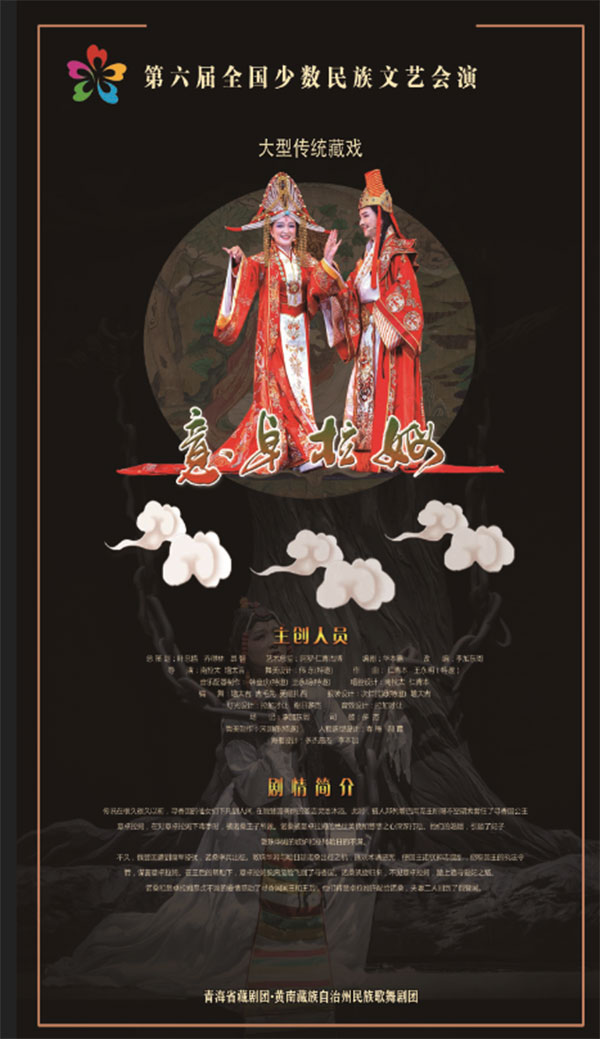

青海 | 《意卓拉姆》:古老藏戲煥發新魅力

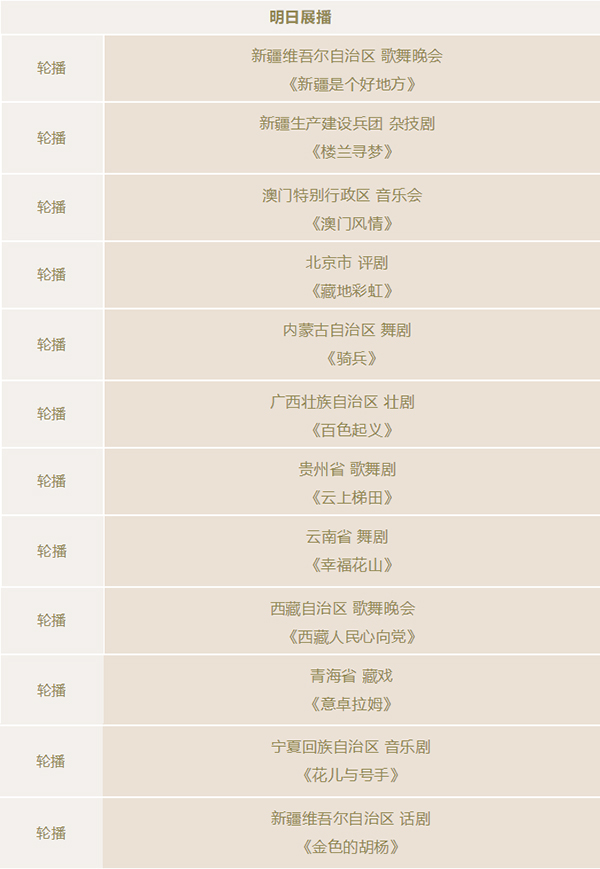

9月14日,作為第六屆全國少數民族文藝會演參演劇目,由青海省選送、青海省藏劇團(黃南藏族自治州民族歌舞劇團)創作演出的藏戲《意卓拉姆》在央視網和國家民委門戶網站進行演播。該劇講述了傳說中的仙女意卓拉姆與人間的諾桑王子相愛,歷經挫折與磨難后終成眷屬的愛情故事,表現出意卓拉姆對愛情的忠貞不渝和諾桑王子堅韌不拔的意志。

《意卓拉姆》的故事來源於八大傳統藏戲中的《諾桑王子》的后半部分,在上世紀80年代初由青海省藏劇團已故編劇華本嘉改編為《意樂仙女》,成為新時期藏戲經典劇目。2018年,青海省藏劇團本著保護和弘揚傳統文化的理念,對原有的《意樂仙女》進行了再次修改和提升,並將劇本更名為《意卓拉姆》。

該劇以濃郁的民族特點、鮮明的風格色彩、優美的歌舞,充分展現了藏族人民勇敢、勤勞、智慧的美好特質。

該劇的導演之一增太吉表示,《意卓拉姆》在繼承原有藝術精華的同時,在藝術創作手法上力求全新意義的構架,以女性視角和心理走進意卓拉姆。“《意卓拉姆》將藏戲中的經典愛情故事復活在現代舞台上,突出了唯美而細膩的藝術風格,讓觀眾感受到時代在前進、戲劇在發展,古老藏戲因而煥發出新的藝術魅力。”

2021年,劇團再次對《意卓拉姆》的劇本、舞美、音樂等進行了修改完善,整部劇從六個方面進行了提升:

重立主線。以兩位主人公的愛情故事作為整部戲的主線,不僅在情景與台詞唱腔上把握好藏戲的固有風格,還在形式和內容上構架出藏族文化背景下唯美浪漫的詩意化表達。

強化角色。舞台上的每一個角色都有質感、立體感。整部戲把主要創造力放在情節的啟承轉合和人物情感的跌宕起伏上,強化每個人物通過動作呈現的內心語匯,使其在表演上更加生動。

創新舞蹈。整部戲深植於傳統,結合創新藝術形式,創作出藏戲舞蹈新的藝術語言,傳統與創新的結合使其凸顯獨特的藝術魅力。

精設舞台。通過精心制作每一個布景,力求呈現具有藏族古典美學韻味的舞台。該劇開放空靈的舞台設計,為演員提供了自由且開闊的表演空間,在某些場景上又為整場戲設置了潛在語言表述。

提煉主題。作為歷史上傳承下來的藏戲傳統經典劇目,《意卓拉姆》突出表現了人類實現自我、完善自我、超越自我的過程,暗含了藏民族的哲學思想、文學特質、道德價值理念。該劇文辭典雅,在不失藏戲民族性和本土化韻味的基礎上,承載了優秀傳統文化的精髓。

巧用服裝。民族服裝蘊含著民族的文化與歷史,此劇目在服裝方面力求協同舞美設計的理念,追求詩意的表述,同時能體現藏族真實的歷史文化特色。

2019年,藏戲《意卓拉姆》成功申報國家藝術基金舞台藝術創作資助項目。2020年,該劇榮獲第八屆青海省文學藝術獎,並入選第六屆全國少數民族文藝會演參演劇目和“慶祝中國共產黨成立100周年舞台藝術精品創作工程”。

具有600多年歷史的藏戲,和昆曲、京劇、粵劇一起被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄,其在發展過程中形成了“阿吉拉姆藏戲”“康巴藏戲”“安多藏戲”“嘉絨藏戲”等流派。青海省藏劇團(黃南藏族自治州民族歌舞劇團)是在藏族聚居區具有一定影響力的省級專業藏戲及歌舞劇團,也是安多藏戲的傳承基地。自上世紀80年代起,青海省藏劇團創作演出了一大批觀眾喜聞樂見,並有著鮮明民族風格和濃郁地方特色的藏戲、曲藝、音樂及歌舞劇(節)目,對新時代藏戲的傳承與發展發揮了重要作用。

劇評 | 經典藏戲的傳承與創新

龍仁青

近日,觀看青海省藏劇團演出的大型傳統藏戲《意卓拉姆》,當熟悉的旋律響起,即刻讓我想起了第一次看這台藏戲的情景。上世紀80年代初,我還在上中學,這台藏戲在家鄉的海南州影劇院演出,學校專門組織學生去觀看。我端坐在台下,一開場就被深深震撼——滿眼的光彩,滿耳的旋律。那時候,這台戲不叫《意卓拉姆》,而是叫《諾桑王子》。在這台藏戲從傳統藏戲被改編成現代藏戲的初期,創作者雖然已經懂得如何借助現代戲劇手法讓傳統藏戲綻放新的光彩,但仍需大膽創新的勇氣。《意卓拉姆》的嘗試可以說是更進了一步。

藏戲《意卓拉姆》是一台非常成熟的作品,劇本、表演以及舞美、燈光等,無不呈現出駕輕就熟、游刃有余甚至信手拈來的從容與自信。從《諾桑王子》到《意樂仙女》,再到今天的《意卓拉姆》,從最初懷著嘗試心態的摸索與探究,再到今天借助現代舞台表現手段展現安多藏戲特色,折射出了青海安多藏戲一路走過的坎坷與輝煌。

(作者系青海省作協副主席、青海省民族文學翻譯協會副會長兼秘書長、青海省《格薩爾》工作專家委員會委員。)

(圖文資料來源於國家民委官方微信公眾號)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量