陝西 |《傳絲公主》:再現各民族交往交流交融的陝西故事

↑《傳絲公主》精彩集錦。

9月9日,由西安歌舞劇院創作編排的舞劇《傳絲公主》,代表陝西省亮相第六屆全國少數民族文藝會演,在央視網和國家民委門戶網站進行展播。該劇取材於唐朝絲綢技藝西傳的歷史故事,以恢弘壯闊的舞台藝術效果展現了開放、包容、繁榮的盛唐氣象。

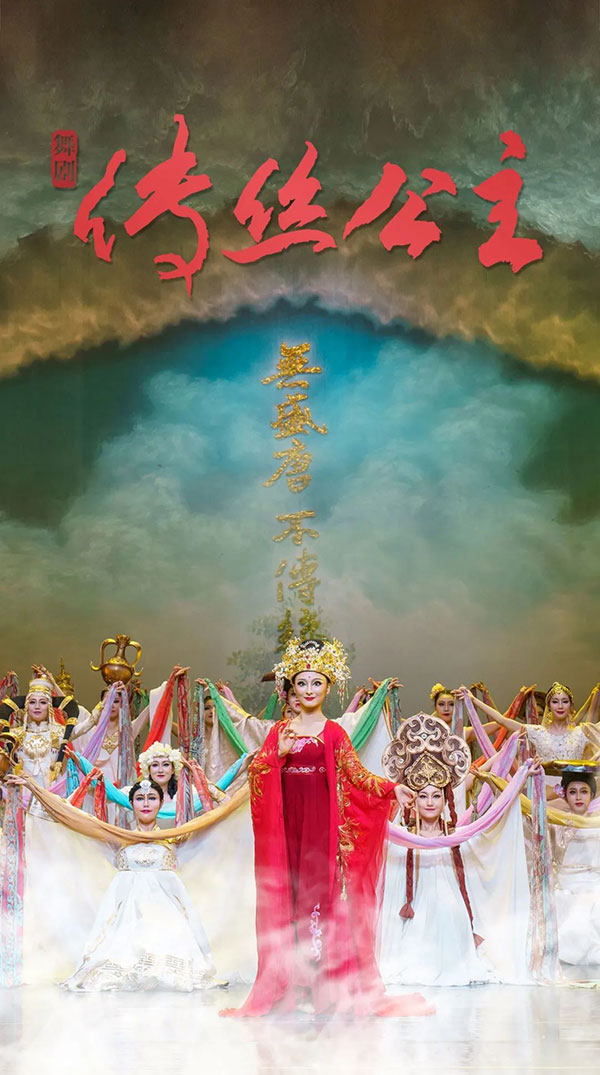

▲《傳絲公主》宣傳海報。

《傳絲公主》以唐朝玄奘《大唐西域記》中“瞿薩旦那國”(今新疆和田地區)一條關於蠶種西傳的史料記載為依據,以新疆丹丹烏裡克遺址發掘的唐代木板畫“傳絲公主”的文物遺存為印証,以於闐王子與唐朝公主將東方蠶桑絲綢首傳西域的故事為載體,再現了1300年前我國各民族文化上兼收並蓄,經濟上相互依存,情感上相互親近,在互鑒融通中匯聚成多元一體的中華民族的歷史。

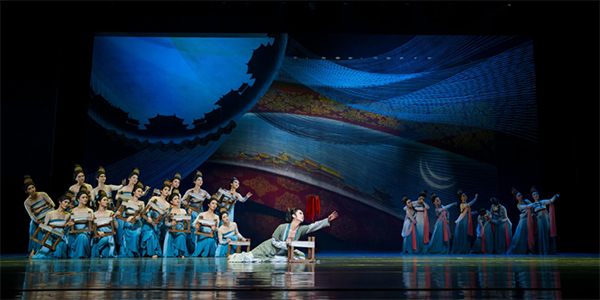

▲《傳絲公主》劇照。

為把這一厚重的歷史題材用情景交融的當代戲劇藝術手法予以完美展現,總導演左青帶領主創團隊,歷時近2年,東赴陝西,為尋夢絲路起點,在陝西歷史博物館、大明宮博物館、法門寺博物館等地參觀學習﹔西往甘肅敦煌、酒泉、嘉峪關,新疆烏魯木齊、吐魯番、高昌遺址等地採風感受,搜集關於中國絲綢文明西漸的文物、史料記載,盡可能在舞台上融入從陝西、新疆等地發掘、搜集到的唐代歷史、音樂、舞蹈等各類元素。

▲《傳絲公主》劇照。

▲《傳絲公主》劇照。

該劇在情感敘事和舞蹈語言上,採用“意中生象”“象中達意”的方式,從細微處融入唐代各地域各民族文化元素,凝練舞劇藝術品質:如取李白“醉入胡姬酒肆中”詩意演繹《胡姬舞》﹔取唐代畫家周昉《簪花仕女圖》畫意演繹《簪花舞》﹔取唐代畫家張萱《搗練圖》筆意演繹《搗練舞》﹔取王維“大漠孤煙直,長河落日圓”詩意生發《西涼武舞》等。在劇情發展和戲劇沖突中,設計符合人物性格的“獨、雙、三”主題舞段:凸顯西域風情的《胡旋舞》、表現曲江踏春的《採桑舞》和展示教坊舞技的《白纻舞》等情景舞段,展現了鮮明的民族文化交融特征,實現了中國傳統文化跨越時空的當代表達。

▲《傳絲公主》劇照。

“大家可以看到,在這部舞劇中既有非常濃郁的盛唐風格,也有非常鮮明的西域文化特點。”舞劇《傳絲公主》總導演左青表示。舞台上的每一幕都有情景定位、情節助推、情感渲染、情調濡潤,兼具依托文本結構的真情訴說和舞蹈本體的詩意表達,構建起舞劇的整體形式感。

該劇既述說歷史又映照當下,既體現我國從古至今各民族交往交流交融、中華民族多元一體的發展脈絡,又寓意各民族大團結大聯合時代背景下,中華民族偉大復興的中國夢必將實現,也必定實現。

▲《傳絲公主》劇照。

舞劇《傳絲公主》於2016年在西安人民劇院首演。根據會演主題和遴選意見,陝西省民宗委會同省文化和旅游廳,指導參演劇團對劇目中心思想、脈絡結構、敘事方式、場景設置和人物戲劇關系等方面進行大幅改編提升,著重突出各民族共有共享的中華文化符號和形象,堅定文化自覺,增強文化自信,增進各民族對中華文化的認同,凝聚起實現第二個百年奮斗目標、實現中華民族偉大復興的精神力量。

劇評 | 唐韻風骨的精彩華章

王安潮

舞劇《傳絲公主》以蠶絲為戲劇元素,以蠶桑女寧兒與於闐王子尉遲的愛情為外在線索,以盛唐時中原與西域的交流往來為隱伏線索,將淒美的愛情故事與壯闊的家國情懷交織在一起,引領觀眾穿越到大唐盛世,感受繁興的絲路文化和豐富多彩的民族風情。

▲《傳絲公主》劇照。

戲劇沖突是舞劇結構的主體。《傳絲公主》戲劇至上的創作理念,不僅讓觀眾感受到絲綢傳播進程中的人間真情,而且在追溯歷史淵源的基礎上,詮釋了盛唐開放包容、和諧共榮之法的當代社會價值。它始終讓觀眾置於舞劇的藝術情境之中,在舞姿、舞容的變化之間感受戲劇情感的轉換。

從戲劇元素上看,該劇以唐代遺存的木板畫為戲劇的源頭,在每一場中抓住相應的元素進行集中展示,如西市胡姬、曲韻桑園、絲絹傳情、賽絲競艷、桑園耕作、邊關軍團等。兩幕六場的結構以更為明快的方式推進劇情,增加了跌宕起伏的情感糾葛,增加了戲劇沖突,使戲劇發展更為流暢。

《傳絲公主》在舞美上以清爽簡約的風格為主,劇中雙人舞與群舞的表演給人留下了很深的印象。群舞動作整齊劃一,體現了力與美的協調,如唐代宮廷舞蹈、西市胡姬舞、曲江桑園勞作舞、唐宮賽絲舞、玉門關的軍團舞等,給觀眾以強烈的視覺沖擊﹔雙人舞在大開大合的創作觀念下提高了動作的難度,向外空間的展開及平衡關系的把握,給予觀眾審美期待上的更多滿足感,也為舞劇的戲劇性張力增加成色。

在挖掘唐代音樂素材方面,唐代琵琶總被置於特定的場合,起到符號化的引領作用﹔西域、中原的節律元素常給人直觀的帶入感。音樂在情境的營造上發揮著重要作用,如梨園弟子樂舞展示章節,以古箏的寬廣音域帶來國泰民安、太平盛世的視聽感受﹔不同場幕中的歷史、地域風情,也以相應的音樂題材匹配,在烘托氣氛的同時推動劇情發展。

▲《傳絲公主》劇照。

大氣恢宏、雍容華貴的舞台美術設計,與盛唐時期國強民富的社會歷史風貌相應和。劇中的舞蹈服飾及發型、配飾設計,在審美上給觀眾留下了深刻印象。演員服飾、妝容中展現了大唐“肥美”的特點,這不僅體現在唐皇、貴妃服飾妝容上的富貴、華麗、大氣,還將普通人豐腴的體態進行了藝術化顯現。

作為仕女,劇中女主人公寧兒的服飾主體上採用了輕盈、飄逸、通透、配花的蠶絲裙。隨著故事情節的發展,其妝容從侍女的秀美端庄變為佩戴鳳冠時的雍容華貴﹔其服飾從相遇時的素衣變為婚嫁時的華服,呈現出不同風格的唐朝女性服飾。男主人公尉遲頭飾採用了卷發造型,展現了西域少數民族的外形輪廓特色,整體衣著以灰白色為主,塑造了一位英姿颯爽的西域王子形象。

總之,舞劇《傳絲公主》以民族團結的視角,將歷史題材通過情景交融的當代戲劇藝術進行展現,以具有唐代風情的音樂營造特定的場景氛圍,凸顯了唐韻風骨的主題。該劇的舞台視聽藝術適應了當前人民大眾不斷增長的精神文化需求,是一部難得的舞劇精品。

(作者系西安音樂學院教授)

(圖文資料來源於國家民委官方微信公眾號)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量