|

|

景山之一(水彩) |

|

|

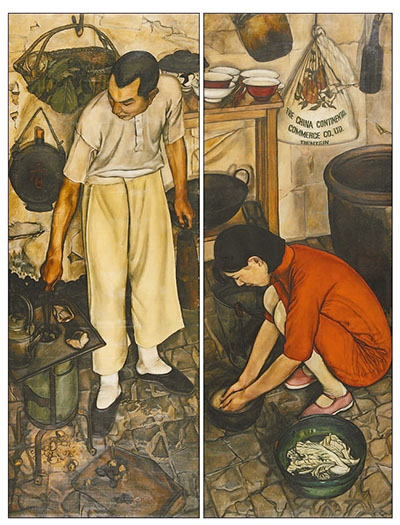

亡命日记图(油画) |

又至“五四”青年节。95年前,在中国大地上,爱国救国的热情高涨,思想解放和文化运动的浪潮风起云涌,青春正因真理和正义而激扬。其时,现代意义的美术和文博事业已然起步,美术学校、书画社团、新型杂志报纸、博物馆等机构陆续出现,中国近代考古学诞生,美术史论出现了现代编纂体例的著述……在此基础上,美术和文博的范围与社会功能逐渐扩大,特别是新中国成立以后,党和国家对美术和文博事业的重视,使创作、收藏、研究、展览、出版等事业蓬勃兴盛,越来越多的中外文化交流活动以博物馆为基点在全国各地展开。

今天,当我们为纪念“五四”青年节回顾历史之时,希冀通过新中国成立之后建立的中国美术馆管窥先贤的理想和担当——中国美术馆的定位是以收藏、研究、展示中国近现代至当代艺术家的作品为重点的国家造型艺术博物馆,其馆藏品足以连缀起近现代中国美术的篇章。那里印刻着先贤求索奋斗的足迹。一代知识分子通过教学、创作和社会活动“三位一体”的方式展现着理想与抱负。他们的艺术和创举闪现着“五四”新文化运动的思想色泽。这其中,王悦之可谓代表之一。台湾生长、留学东瀛、学成来京、报效祖国的他,出生于120年前中华民族深陷苦难的甲午之年,是五四运动激发了他的爱国热情,指明了他的人生和艺术方向。而今又逢甲午,中国社会已沧海桑田,文化自信蔚成自觉。本刊特约专稿,回顾王悦之艺术和其后人的捐赠义举,并以对当下博物馆及其社会功用进一步的挖掘和认知,表达对“五四”精神和一代先贤的敬仰与纪念。

——编 者

100年前,中国现代美术运动以北京和上海为中心揭开序幕。北京在1918年出现了现代美术的摇篮——国立北京美术学校。其后,以该校西画教授为主,京城第一个西画团体——阿博洛学会于1922年成立,下设美术研究所,从事现代美术的启蒙教育。阿博洛学会通过开办暑期讲习班和举办展览会,活跃于20世纪20年代尚较闭塞的古都,成为当时令人瞩目的新生事物。出生台湾、留学东瀛、学成来京、报效祖国的油画家王悦之便是该会领军人物之一。

王悦之,中国现代美术先驱之一,字月芝,原名刘锦堂,1894年生于台湾台中。其时恰逢甲午战争,清廷战败,台湾又被割让给日本,少年时期受到日本殖民文化渗透的王悦之,却怀有一颗爱国心。他喜爱中国古典诗文,擅长书画,中学毕业后获得公费赴日学习美术的机会,于1915年考入东京美术学校西洋画科,成为台湾赴日学习西画的第一人。在东京的五年,他一方面受到学院派的严格训练,练就了坚实的油画基本功,尤其擅长人物肖像画。另一方面,在第一次世界大战后美术新潮的影响下,他在校外接触到印象派及印象派之后的理论与技法。这两方面的储备,为他日后从事美术教学与绘画创作奠定了牢固的基础。

1919年,五四运动爆发,消息传到东京,王悦之受到震撼。他身在日本心怀祖国,衷心期望投身到“五四”洪流之中。翌年,他得知孙中山先生暂住沪上,便急忙来到上海求见,请求参加国民革命。孙中山让助手王法勤接见了王悦之,王法勤对他的爱国热情十分赞赏,对他的英俊风姿很是喜爱,经人提议收他为义子,他从此停用原名刘锦堂,改名王悦之。王法勤是光绪年间留日学生、同盟会会员、国民党中央执行委员。因为一生从政,他不愿子弟再入仕途,王悦之遂遵父命返回东京完成学业。1921年春天,他从东京美术学校毕业回到祖国北京,考入北京大学中国文学系,学习中国文学,随后到国立北京美术学校任教,从此开始了短暂却多彩的艺术人生。

1921年至1927年,是王悦之美术创作的第一个时期。在此期间,他创作了一批优雅的人物画,代表作有《镜台》《摇椅》《女像》《裸女》,以及《中山公园》《北海公园》等风景画。这批油画构图严谨、色彩丰富、气息高雅,表现出作者在东京美术学校磨练的功夫不凡,而且显现出印象派的风格与技巧,笔触粗犷,色彩斑斓。

1928年,国立艺术院(现中国美术学院)在杭州成立,林风眠任院长,力邀王悦之南下任教。王悦之应邀来到水光潋滟山色空蒙的杭州,执掌西画系教鞭。环境的改变、气氛的和谐,激发了王悦之的创作冲动。他经常带领学生到西子湖畔写生,自己也用水彩画记录了西湖名胜美景,积累了20多幅称作“西湖系列”的水彩画。油画作品有《芭蕉树下》《燕子双飞图》《七夕图》等代表作。这一时期的作品,较之第一个时期的作品有了很大变化。王悦之在国立艺术院与多位中国画画家共事,受到启发,开始了油画民族化的试验。其一是作品幅式改为立轴,采用中式装裱;其二是大胆使用黑油彩,表现中国山水画的笔墨效果。另外,此时期的油画作品增添了文学内容,创作了一些爱情题材的作品。在北大国文系所作的功课也渗透到了绘画创作中。

在国立艺术院一年聘约期满后,王悦之回到了北平,应留日同学褚小石之邀,接办私立京华美专,继续阿博洛学会未竟的事业,投入创办私立北平美术学院的奋斗中。回到北平后,他在青年会举办了一次汇报展,展出了在杭州创作的油画、水彩画60余幅,新颖的画风引人关注,西画民族化的探索取得了初步成果。

20世纪30年代,时局动荡加剧,日本侵略者不断蚕食我国领土。此时,王悦之忧国忧民之心日益强烈,绘画随之转向现实,接连创作了《弃民图》《台湾遗民图》《亡命日记图》等大型油画作品。他保持自杭州开始的油画民族化的创作技法,结合现实,作品主题鲜明,表现手法也转向写实,与杭州时期简洁灵动的画风迥然不同,可谓画家艺术成就的第三个时期,也是高峰期。1934年,王悦之到南京举办画展,将《弃民图》等新作悉数展出。徐悲鸿先生发表评论文章《王悦之画展》,高度评价王悦之作品。《弃民图》等作品于1937年在全国美展展出,随后送巴黎“万国博览会”展出。

正当王悦之绘画创作进入高峰期,病魔突然袭来,他因盲肠炎误诊不幸于1937年3月15日英年早逝,享年43岁。不久抗日战争爆发,亲友离散,王悦之渐渐被人遗忘,他的遗作尘封箱底,部分作品被损毁或遗失,冷冷清清40年少为人知。

党的十一届三中全会后,国家实行改革开放,政通人和,百业俱兴,文学艺术百花齐放,欣欣向荣。我作为王悦之后人,保存着他的遗作,有责任让其重见天日。于是,我在工作之余常到北京图书馆报库借阅上世纪二三十年代的旧报纸,寻找王悦之的艺术遗迹,摘抄了大批资料。同时,我也采访京城耆宿,了解先父王悦之生前事迹,随后在1979年7月号《北京文艺》上发表了报告文学《弃民图》,记叙了王悦之创作这幅油画的背景与过程。此文发表后,引起业内人士重视。河南省美术家协会顾问安敦礼通过《北京文艺》编辑部转来一信,介绍了他知道的有关王悦之的情况,并建议我与《美术》杂志社吴步乃联系。我到《美术》编辑部拜访吴先生,没想到他也在设法找我——他受台湾一位画家之托,代为寻找王悦之后人。真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。于是我与吴步乃商定,《美术》杂志1982年12月号发表纪念王悦之逝世45周年文章及遗作图版。他还帮助我将王悦之遗作及资料翻拍一套,并建议由人民美术出版社出版《王悦之画集》。我通过沈鹏拜访了邵宇社长,他是我父亲最小的学生,所以一说便成,1982年出版了12开本的《王悦之画集》。吴步乃又建议我将王悦之遗作捐赠中国美术馆。于是我向刘开渠馆长讨教,商谈捐献之事,才得知他是我父亲最年长的学生。刘开渠听后非常高兴,决定收藏全部现有遗作。我代表王悦之后人,答应了他的要求,无偿捐献手头全部遗作,美术馆则承诺将遗作修复、展出和出版图录。

现有全部遗作油画19件、水彩画22件,共计41件交付中国美术馆后,三项承诺一时难以落实,对王悦之的研究又陷入沉寂。1994年王悦之诞辰100周年之际,台湾《中国时报》基金会来人与中国美术馆商讨借用王悦之作品赴台展出之事,他们负责修复作品,出版图集,并于1994年8月6日在台北美术馆举办了“刘锦堂(王悦之)百年纪念展”,展期70天,随后在中国美术馆展出60天,在海峡两岸产生强烈反响。

今年3月,王悦之诞辰120周年,中国美术馆又隆重举办了“脉脉之思——王悦之艺术展”,以丰富的内容、精心的布置,展出了画家的现存作品、已佚作品图片、生平照片、文献资料、珍贵遗物等数百件。此展使业内人士及普通爱好者对王悦之及其作品乃至中国近现代美术史有了更深刻的认识,咸认为王悦之一是爱国者,作为一位台湾画家,早年背井离乡、回归祖国、报效社会,可谓难能可贵;二是先行者,在台湾是第一个赴日学画的人,在大陆是最早的美术教育家之一;三是革新者,探索油画民族化之路取得了突出成就;四是饱学者,入北京大学,擅诗词、能书法,写得一手魏碑楷书,是有传统文化造诣的西画家。中国美术馆举办的此次纪念展,对王悦之其人其艺做了较全面的介绍与定位,为进一步研究王悦之提供了可贵的条件。王悦之作为中国近现代美术早期的艺术开拓者,将永远活在人们的记忆中,他的作品通过捐赠、收藏、研究和展陈,将世代相传,历久弥新。

(作者为中国书法家协会顾问)

制图:宋 嵩

《 人民日报 》( 2014年05月04日 12 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!