感觸名家筆下的端午文化 吃香粽原來可以這樣"文藝"【5】

養生有講究

端午時節是一年中陽氣至盛的時段,正如中醫所講:春夏養陽,秋冬養陰,此時可以利用大自然充盛的陽氣來調養體內的正氣,正所謂:正氣存內、邪不可干。作為中國的傳統節日,端午節時各地有很多不同的習俗,而這些習俗中都蘊藏著古人養生的智慧哦。

首先包裹粽子的葉子多是竹葉或葦葉。竹葉具有清熱除煩、生津利尿、止驚悸、退虛熱的作用,葦葉性平,味甘、澀,入肺、胃經,有清熱解毒、涼血通淋之功,中醫認為,端午節后,進入夏季最熱的月份,上火、中暑現象容易發生,而此時常用竹葉和葦葉,可以起到解暑除煩的效果。蘆葦葉、竹葉是名副其實的一次性綠色食品包裝。一經高溫蒸煮,不僅為食物增添一種清香之氣,其中的營養物質也充分地浸透到食物中了。

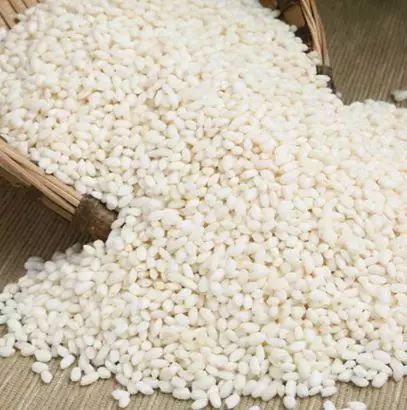

粽子的主料是糯米,營養豐富,含有蛋白質、脂肪、糖類、鈣、磷、鐵、維生素B2等營養成分,具有補中益氣、養胃健脾、固表止汗、止瀉、安胎、解毒等作用,《本草經疏》記載:“糯米補脾胃,益肺氣之谷。脾胃得補,則中自溫,大便亦堅實。溫能養氣,氣充則身自多熱。”作為輔料的紅豆能清熱解毒、淡滲利濕,大棗更是藥食同源的寶貝,味甘,性溫,歸脾、胃經,有補中益氣、養血安神、緩和藥性的功能。

粽子雖然味美但不宜多食,一天最好不要超過3個。粽子使用的糯米所需消化時間較長,容易造成胃酸過多、腹脹或肚子悶痛等消化不良的症狀,吃粽子的同時,搭配蔬菜、水果可幫助腸、胃蠕動,而且可以避免因吃粽子引起的消化不良。

此外,睡前兩小時最好不要吃粽子,不要吃含水分很多的寒性瓜果類,比如西瓜、黃瓜等,以免造成腹瀉或腹痛。

對於糖尿病病人而言,紅豆粽和甜粽子不適合多吃﹔有膽結石、膽囊炎和胰腺炎的病人,建議不要吃肉粽、蛋黃粽等過於油膩以及脂肪、蛋白過高的粽子,可能引起消化不良、脹氣﹔心血管病患者、老人和兒童也不宜多食,吃時要細嚼慢咽,便於消化。

各地都有在端午節飲雄黃酒的習俗,雄黃是一種礦物質,其主要成分是硫化砷,並含有汞,有毒。雄黃,作為藥用,主要是外用於殺虫、解毒,治療癰腫疔瘡、濕疹疥癬、蛇虫咬傷等。雄黃酒涂抹在小孩面龐、耳鼻、額頭及手足心等處,目的也是使孩子們免受毒虫、蛇蠍傷害。雄黃酒多飲易中毒,因此應引起重視。

我國很多地方有端午節挂香囊的習俗,也是一種預防傳染病的方法。自制端午香囊常用到的中藥有蒼術、藿香、吳茱萸、艾葉、肉桂、砂仁、白芷,丁香。將這幾味中藥研細,然后放在致密的布袋中,縫合好。可以佩戴在胸前、腰際或肚臍處,也可以把香囊挂在門口、室內或車內。這幾味中藥,中醫認為有祛風散寒、健脾和胃、理氣止痛、醒腦通竅的作用,從而起到防病保健的目的。

友好提示:本文為人民網文化頻道官方微信號“文藝星青年” (wenyixinqingnian)出品,歡迎轉載,請注明來源,謝謝合作!長按下方二維碼,關注“文藝星青年”。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量