石興邦:陝西省耀縣人。1923年12月17日生。現任陝西省社會科學院副院長及省考古研究所所長。1954年他主持了聞名中外的半坡遺址發掘,此后,他一生都致力於中國的考古事業。

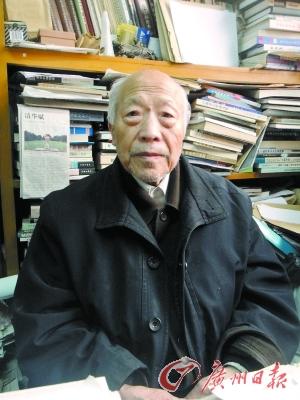

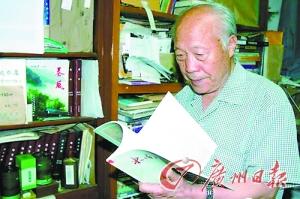

石興邦老年時仍然專注考古研究。

考古大師——石興邦:

希望能見到武則天墓裡的藏品

20世紀初,他們銳意進取,開風氣之先,他們在各自的行業不懈追求,成績卓然……今天,讓我們走近這些跨世紀的大師,感受他們的人格魅力,重溫一個時代的精髓。

圖\文:記者 陳慶輝

半坡遺址“人面魚紋盆”的出土讓所有人見証了6000多年前新石器時代的祖先擁有的智慧,這一次的考古發掘也讓所有人知道了石興邦這個名字。半坡的輝煌並未讓他止步,這之后,他又發掘了下川遺址和白家村遺址,這三大遺址的發掘,為中國彩陶的起源和粟作農業的起源提供了最堅實的論據。如今,90歲高齡的他仍痴迷於考古研究,每天兩點一線穿梭在辦公室和家之間。接受記者採訪時,老人中氣十足,思路清晰,說起他的考古經歷,依然能娓娓道來,如數家珍,仿佛發生在昨日。

半坡遺址,他看見那個古老的魚紋人面

1944年,石興邦以陝西省高中會考第一名的成績進入當時設在重慶的中央大學邊政系,關中的放羊娃成了中央大學的一名學生,對23歲的石興邦來說,這是一個前程似錦的開始。畢業后,石興邦考入浙江大學,跟隨吳定良先生學習體質人類學。不久,一次在杭州的考古實習再一次改變了他的生命軌跡。“當時在杭州玉泉山底下發掘了一個金屋,金屋被盜得沒有什麼了,但我感到考古很有意思,就順利轉學考古了。1949年新中國成立后,夏鼐先生成為中科院考古研究所所長,隨后我便跟著他在北京的考古研究所工作。”

1953年5月的一個傍晚,在西安鏟河邊的高地上,前來考察的石興邦看到了令人振奮的一幕。“在不遠處有一個斷崖,我過去一看暴露出來的東西很多。有灰燼、殘渣,還有器物,陶片、石器等,亂七八糟躺在那裡,有的則露了半個面。”石興邦帶回的石器和陶片引起了中科院考古研究所的極大興趣,因為這些石器陶片正是屬於新石器最早、最燦爛的仰韶文化。

第二年秋天,半坡遺址正式開始發掘,主持者就是年僅31歲的石興邦。“發掘不久,一座房屋的遺跡顯現出來,它的面積達160多平方米,這極有可能是整個部落集體活動的中心!”石興邦說,“這是晚期半地穴式的房子,中間有個火塘,火塘高一點,可以想象當時點著熊熊的烈火,周圍坐著氏族的成員。大家在一起商量事情,歡快地圍著火塘跳舞。”

隨著不斷挖掘,一個沉睡了六七千年的原始村落,在考古隊員的手下得到了完整的重生。最令石興邦興奮不已的則是一年之后,他親自見証的奇跡——一批最具仰韶文化特色的彩繪陶罐出土,其中,人面魚紋盆是其著名的代表。“這是一張神秘的笑臉,圓圓的人面上有一對瞇起來的眼睛,鼻子形似倒立的英文字母T,笑嘻嘻的嘴邊含著一尾細長的魚,表情天真而又詭異。”石興邦說,“根據半坡的發展情況來看,可能它就是以魚為圖騰的一個族的族徽。”此后,石興邦帶領一兩百人先后五次發掘、耗費四年時間,發掘面積達到一萬平方米,創下了新中國考古史上的一個紀錄。

偶然的機會,他讓舍利重見陽光

法門寺原名阿育王寺,始建於東漢,距今已有1700多年的歷史。唐僖宗的時候,佛祖釋迦牟尼的一枚真身舍利被迎奉到法門寺,然而,沒有人知道它究竟藏在何處。1987年,由於施工失誤,法門寺塌方。石興邦帶了幾名考古隊員來到法門寺,准備對塌方現場進行清理發掘。結果,在塔基正中,他們意外地發現了一塊已經破碎了的方形石板。揭開石板,一個神秘的地下宮殿出現在人們眼前。

回憶當時的情景老人很是興奮:“地宮位於塔基的正下方,平面像一個很長的‘甲’字形,開啟第一扇門后,是一條長長的隧道,盡頭的第二道門前有兩塊石碑,詳細記述了法門寺的沿革、佛指舍利被迎奉的經過。最主要的文物全部集中在后室,有大盒子裝小盒子的八重寶函,函頂蓋上還有一尊鎏金菩薩像,兩邊有石雕護法天王。”發掘繼續進行,他們在后室地下找到一個坎,挖開以后看到有一個小小的玉石棺材,裡面裝著一節長約6厘米的青黃色管狀物,“這就是讓佛教徒視為聖物的佛指舍利。”

發現舍利的這一天是1987年的農歷四月初八,恰好是佛祖誕生的第2552個紀念日。此后,這個日子也成了石興邦的節日,在中國考古史上,他又一次留下了自己的名字。

考古工作者必須視黃金如糞土

石興邦一生都在與珍貴的文物打交道,但是他的生活卻非常簡朴,最愛吃的就是老家寄來的五谷雜糧,而他和妻子一直住在單位的宿舍裡,家裡擺放的也隻有幾件文物的仿制模型。

在石興邦看來,考古工作者一定要能耐辛苦,而且還要學會享受辛苦,才能真正感受到樂趣。他認為,對考古人來說,清廉是絕對的行為准則。而當年他曾經的一次思想偏差,讓他差點被夏鼐拒之門外。

那時,他負責全隊的財務支出。一次考古后,剩下的錢很少,相當於現在的2~3元。石興邦和同事說,拿去吃掉算了,沒想到竹片粘的牆隔音效果不好,這話被夏鼐先生聽到了。先生跑到石興邦面前嚴厲地說:“你說啥?這絕對不行。”隨后石興邦申請跟著夏鼐先生學考古,不料卻吃了閉門羹。“我知道,就是那次事情惹的禍,於是我寫了檢討書,表示自己只是說說而已,並沒有當真。這才得到了夏鼐先生的諒解。”

“我們考古的人不能收藏文物,更不能買賣文物,這是一個絕對的戒條。”石興邦說,“我在北京挖萬歷皇帝嬪妃的墓地時,棺材裡是鳳冠霞帔,那些金鐲子、玉鐲子不知道有多少,棺材底下鋪了金元寶,我拿了誰也不知道,是不是?但是我們連想都不想。”

石興邦當研究所所長的時候,也依然把考古素質教育排在了首位。“這是關鍵,考古首先要解決這個問題,絕對保險而不是相對的。以前就有個咸陽的同志悄悄拿走一隻金戒指,被判了12年徒刑。所以考古工作者要真正視黃金如糞土。”

考古就是把死的東西變成活的歷史

廣州日報:您為什麼主張挖武則天墓呢?

石興邦:高宗李治埋下去的時候,據說是全國財富的三分之一被帶到他的墓裡面去了,隔了二十多年以后,武則天進去的時候,據說天下財富三分之一又給她帶到墓裡去了。究竟裡面有多少東西,有什麼,甚至有人說唐太宗想要帶到墓裡面的那個蘭亭序,很可能是在高宗的墓裡頭。這裡有很多猜測,我們這一代考古者,都希望能看到裡面的東西,哪怕隻有一點。

廣州日報:有人說,武則天墓一旦開挖,裡面的東西會遭到破壞,您認為呢?

石興邦:文物保護它有一個原則,就是保持它原來的環境:一個是濕度,一個是氣壓,我們現在完全可以模擬這樣一個環境,把文物放在裡面。有些東西即使在墓裡,也會壞的,比如木頭會腐朽,絲綢時間長了就會壞。明陵在發現的時候三分之一多的東西都腐朽了,它已經有400年了,如果1200年后呢?那不是全部壞了。我們現在條件許可,拿出來保護起來,也許還能有更長的保存時間。

廣州日報:您給年輕的考古者有什麼建議呢?

石興邦:年輕人一定要把基礎打好。有機會就要到外國多走走,多看,多想,知識廣一些,辦法也就多一些。做考古還要有耐心,有些人挖幾天就煩了,鬧情緒,沒耐心就會把好東西都搞壞了。

廣州日報:您對考古的理解是什麼?

石興邦:我認為考古就是把死的東西變成活的歷史,說明一個歷史問題。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間