|

|

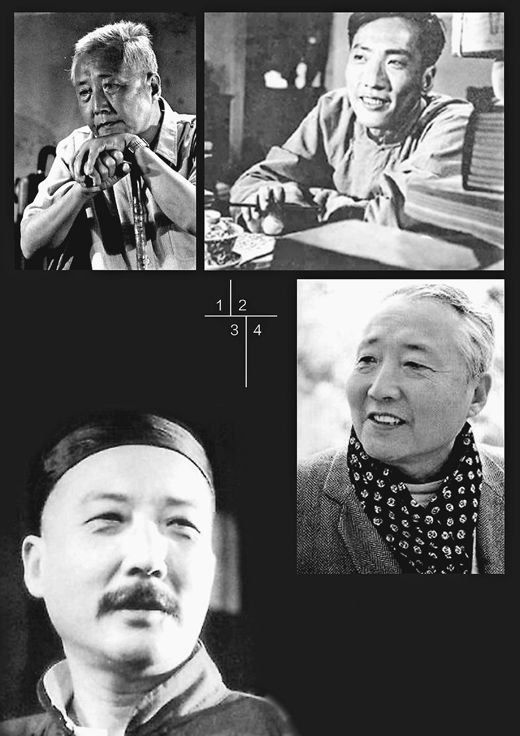

圖1:參演的最后一部話劇《冰糖葫蘆》。 |

1月20日,86歲的著名話劇表演藝術家於是之,永遠告別了他深情依戀的生活、情寄一生的話劇舞台。

這一夜,中國話劇人、中國話劇觀眾的內心極不平靜。相識的、不相識的人們紛紛在微博上發表悼文,送別這位創造了載入中國話劇史、永不磨滅的“王掌櫃”、“程瘋子”等戲劇形象,卻一直自稱為演員的藝術家。

透過電話,著名話劇表演藝術家藍天野先生為這位老友的離去惋惜慨嘆。二人相識在1946年,1992年最后一次合作演出《茶館》。那場開幕前的對話,藍天野依然歷歷在目——“他說,我今晚要出毛病,跟你的那段戲,你注意點,看我不成了,你就設法隔過去。”

其實自上世紀90年代,於是之就患病長治難愈,嘴總是不由自主地、像嚼口香糖一樣動著。這對以說話為生命的於是之而言,無疑是沉重的打擊。每況愈下的身體狀況,令於是之近幾年隻能臥病在床,直至辭世。

做演員

“玩世不恭的演員,大約是連玩世不恭的角色也演不好的”

也許是出身貧寒,這讓於是之一輩子都珍惜和愛護演員這份“真摯的嚴肅的事業”。刻苦勤奮,是他留與相識的人們最鮮明的印象。

“努力如是之者,成功其庶幾乎?”是1958年《茶館》首演后,老舍手書相贈的字。在於是之的藝術生涯中,《龍須溝》中的程瘋子奠定了他的舞台地位。之后,在《關漢卿》、《雷雨》、《洋麻將》等話劇中,於是之又塑造了一系列角色,終於將自己推向了中國話劇藝術的高峰。“哪怕是演了一輩子的王掌櫃,他還一直在琢磨這個人物。那時候,我們常常聽到他念叨角色、念叨台詞。”著名話劇導演林兆華回憶說。直至今日,人們仍然喜歡引用他說的那句話:“玩世不恭的演員,大約是連玩世不恭的角色也演不好的。”

於是之對演員這份職業的尊重和自豪,已經不僅僅表現在舞台上、寄托在角色裡。他15歲輟學,在“一當二押三賣”的日子裡,靠朋友的幫助,進入輔仁大學中文系的課堂,以及講授“漢學”和“法語”的夜校。他格外注重演員自身的修養,認為這是表演最根本性的問題。

著名表演藝術家鄭榕曾說:“於是之有兩大特點值得我們話劇演員學習——注重生活與重視修養。依靠這兩點能沖破一般化、概念化的表演惡習,在舞台上創造出有血有肉的生命來。”而於是之的難得,在戲劇評論家童道明看來,則是實現了傳統道德與新道德的統一。“假如不了解於是之,很多人會把他看作了不起的演員,我結識他之后則相信,他所以能獨步劇壇,是因為他不僅具有巨大的藝術力量,還具有極大的人格力量。”

多年以后,童道明還記得於是之的名片。“我們見慣了名片上一長串的各種頭銜,而於是之的名片上則隻寫著‘演員、北京人藝副院長’。既沒有用國家一級來標明,也沒有他當時擔任的中國劇協、北京劇協的領導職位。他心裡最認同、最自豪的還是演員這個職業。一個演員具有自己的風格相對來說是容易的,而做一個像於是之那樣既有風格又有風骨的演員卻是很難很難。”

很多人依然記得1992年7月16日,集北京人藝所有老藝術家於一台的話劇《茶館》最后一場演出。台下觀眾,有人打出“戲劇之魂”的條幅,淚眼相送的人們喊出“永別了,王掌櫃!”

做院長

“新劇本不通讀兩遍,絕不肯提意見”

令林兆華、郭啟宏、李龍雲等導演、編劇、劇作家念茲在茲的,則是作為北京人藝常務副院長的於是之,對於青年戲劇人的扶植、對於戲劇藝術的尊重。“他是我的恩人,沒有於是之、英若誠、刁光覃,我就不可能成為導演。”林兆華說,於是之重視劇本創作,對於青年戲劇人的探索也給予了極大的包容和支持,這讓他感念至今。

不止是林兆華,劇作家郭啟宏與人談及北京人藝,也必然離不開於是之。“他是行家,是表演藝術家,也是作家,即使成為劇院領導,也沒有官氣、官僚作風。他最反對的便是‘抓’創作。他說,好作品不是領導抓出來的,而是作者寫出來的。一個新劇本,他不通讀兩遍,是絕不肯向作者提意見的。提意見的時候,他也從不在原稿上修改,而是用鉛筆做出標注。保護和尊重作者,到了這種地步。”郭啟宏說。而李龍雲也在懷念於是之的文章中鄭重寫道:“於是之是一名演員,一名以演戲為生知名度很高的演員。在我看來,於是之的價值除去他在表演藝術上的成就外,主要是他的人格和他感受過的那份痛苦。”

在那篇著名的《一個演員的獨白裡》,於是之曾謙虛地寫道:“我沒有受過專業的基本訓練,聲音、形體的可塑性都是極有限的。生活的庫存,我十分狹窄。對本民族的戲劇傳統,我只是雜亂地讀過一些劇本和有關這方面的書,並無真知……”

北京人民藝術劇院首都劇場副經理丁曉星在網絡上發了張有“王府井大街22號”標牌的北京人藝黑白老照片,她哀傷地寫道:“老掌櫃,謝幕了。他是我們心中的旗幟,他的精神與人藝永存。”

制圖:蔡華偉

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間