中國古代社會主要流行的以正月為歲首的傳統歷法始於夏朝,故稱“夏歷”﹔又因歷法為指導農業生產的適時耕作提供可靠的依據,還稱“農歷”﹔還因歷法是以月象的盈虧確定月的長度,再以12個月定為一年,月為陰,故又稱“陰歷”。不過,中國的傳統歷法既重視月相的盈虧變化,也兼顧太陽位置和寒暑節氣的變化,實際為“陰陽合歷”。

自歷法問世后,在不斷修訂中,逐漸縮小歷年與“實歲”的誤差,從而在世界歷法史上居於領先的地位

我國的歷法在商代就已經比較完備了。古人很早就觀察到歷月的實際長度為29天半,即存在著近半天的誤差,所以便將月份分為大、小月,大月30天,小月29天。據殷墟出土的甲骨文記載,商朝就已設置大、小月,如兩個大月相連,則稱為“頻大月”。同時古人還觀察到,以12個月為一年的實際長度與“實歲”(即近代天文學的“回歸年”)相比,平均要短近11天(中國傳統歷法的實際年平均長度為353∼354日,較“回歸年”平均少10天21小時),古人將這個差數稱之為“閏”。為了能將這個差數補上,以使歷年與“實歲”更加接近,便採取每隔數年再增加一個月的辦法,即“以閏月定四時,成歲。”因增加的這個月是基於差數(即“閏”)的累積,故稱為“閏月”。商王武丁時期曾採用“年終置閏”的方法,即在12個月后增加閏月,稱為“十三月”。商王祖甲時期又改以“年中置閏”,即在年中的某個月后再增加一個月。后代的閏月則加在本月之后,稱作“閏×月”。有閏月的年稱為“閏年”,沒有閏月的年稱為“平年”。

由於中國傳統歷法必須與自然界一年四季的更替相對應,以便准確預報和反映四季氣候的變化,為農業生產提供准確的時間參考和指導,所以自歷法問世后,古人便不斷地修訂歷法。中國的傳統歷法就是在不斷修訂中,逐漸縮小歷年與“實歲”的誤差,從而在世界歷法史上居於領先的地位。

春秋后期修訂的“四分歷”,其歷年平均長度為365.25日,歷月平均長度為29.5308日(近代天文學觀測的歷月平均長度為29.5306日),並採用每19年為一周期,其間設置7個閏年的置閏方法。“四分歷”在當時的世界天文歷法中居於領先地位,其歷年長度僅比“回歸年”長11分鐘。500年后,歐洲制訂的“儒略歷”(亦稱西歷舊歷)其歷年長度才達到這個水平。

“節氣”作為歷法的補充,在春秋后期修訂“四分歷”時也已出現,到戰國時期就有了完整的“二十四節氣”。節氣的設置是古人依據“地心說”的原理,將太陽一年中運行的路線設想成一個封閉的圓圈,稱為“黃道”(亦稱“天體赤道”)。再將“黃道”分作24等分,每一等分為一個節氣,平均間隔14天左右,從而確立了“二十四節氣”,即立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。節氣是依據太陽的運行軌道確定的,更能反映季節和氣候的更替、變化,它與歷法相配合,能更好地指導農業生產,因此也成為中國古代歷法的重要組成部分。

自“四分歷”制定后,便為后代社會所沿用。但“四分歷”的置閏方法與季節的更替、變化不相適應,歷法的紀月對農業生產沒有實際的指導作用。為了解決歷法的紀月與節候變化不相適應的問題,漢武帝於太初元年(公元前104年)下令“議造漢歷”。在對20余人的18種改歷方案進行辯論、比較后,最終選定天文家鄧平的方案,命名為“太初歷”。這部歷法首次提出在沒有中氣(“二十四節氣”是由12個節氣和12個中氣組成的,其中中氣為雨水、春分、谷雨、小滿、夏至、大暑、處暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒)的月份置閏的原則和方法。

南朝時期的天文家虞喜在世界天文學史上首次發現“歲差”現象,祖沖之將這一研究成果應用於歷法的修訂,於劉宋大明七年(463年)編訂出“大明歷”,這部歷法推算出的歷年長度是365.24281481日,與近代天文學計算出的“回歸年”長度僅差46秒。同時,還提出以391年為一周期,其間設置144個閏月的置閏周期,這使得農歷歷年的長度更加接近“回歸年”。祖沖之還計算出歷月的長度為29.21223日,與近代天文學測得的歷月長度誤差僅1秒左右。

北宋時期曾先后進行過5次大規模的天文觀測,獲得了更為精確的天體運行數據。在此基礎上,宋代又多次修訂歷法。南宋天文家楊忠輔於慶元五年(1199年)修訂出“統天歷”,歷年長度為365.2425日,歐洲1582年開始使用的“格利高裡歷”(亦稱西歷新歷)才達到這個水平。這個成果在元代郭守敬修訂的“授時歷”中被吸收和使用,一直沿用至清朝。

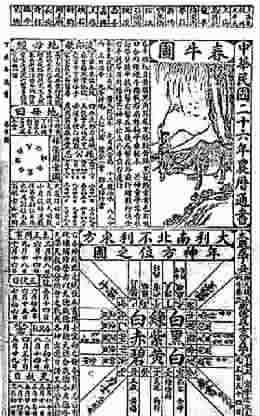

中國古代每年的歷書均由皇帝頒發,因此便有“皇歷”之稱

中國古代每一年的長度和置閏的時間均依據“黃道”,即根據所謂太陽圍繞地球旋轉運行的周期來確定。每年在冬至這天,朝廷掌管天文、歷法的機構均要定時、定點觀測太陽的位置,並與前一年觀測的結果相對照,從而確定當年的時間長度是否與“黃道”相符。在此基礎上,再修訂第二年的歷書,以確定大、小月和閏月。所以,中國古代每一年的紀月、紀日,都是一年一修訂的。

中國古代王朝為了統一社會生活,特別是出於安排農事、征收賦稅、派遣勞役等需要,便以每年的歷書作為時間依據。中國古代每一年新制訂的歷書都是由朝廷向全國頒發的,但由於是在冬至后才開始修訂來年的歷書,待到修訂完時,已經是農歷的年底,因此中國古代每一年歷書的頒布,都是在正月初一的“元日”朝上,這也是中國古代朝廷將“元旦”定為“大朝”的原因之一。

中國古代每年的歷書均由皇帝頒發,因此便有“皇歷”之稱,且因皇帝頒發的歷書是用黃紙做封面,故也稱“黃歷”。民間亦傳說歷書是黃帝發明的,或認為歷法是依“黃道”編訂的,所以也叫“黃歷”。

自明朝以后,民間或根據歷史上某日發生的事件賦予這天特定的含義,或將一些傳說、迷信的內容加入其中,諸如所謂的忌日、吉日、凶日等,致使作為一年紀時之用的歷書又多了一些神秘的色彩。◆ 朱筱新

摘自《百科知識》2013年第1期

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間