|

|

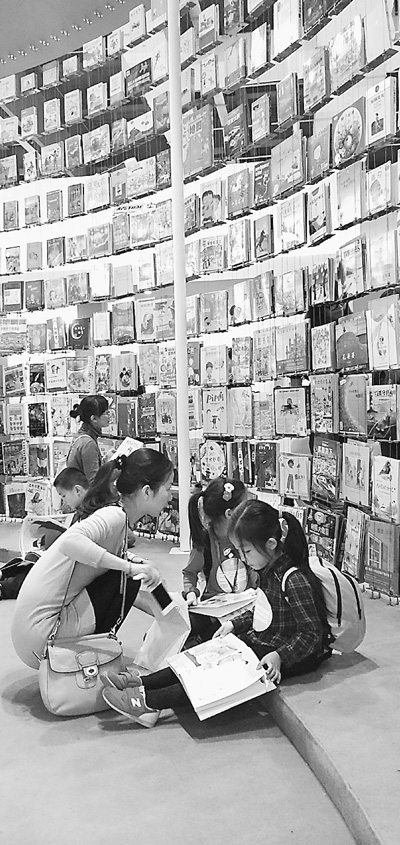

上海國際圖書展上,琳琅滿目的少兒圖書吸引了眾多小讀者和家長。 |

一問:中國離少兒出版強國還有多遠?

從“出版大國”走向“出版強國”是這一代中國出版人的使命,中國少兒出版也不例外。數據顯示,中國少兒出版正在向這一目標靠近,但依然面臨重重障礙需要克服。

據尼爾森公司在上海國際童書展上發布的數據,中國、美國、德國、日本、法國、英國6個國家的童書佔到了全世界童書市場61%的份額,而中國以12% 的份額僅次於美國,成為當之無愧的世界少兒出版大國。而與發達國家不同的是,中國童書市場仍有較大上升空間。開卷公司總經理蔣艷萍說,英國童書銷售碼洋佔圖書市場總碼洋的34%,美國佔37%,而中國2013年童書銷售碼洋隻佔總碼洋的16.54%,發展空間巨大。

據國家新聞出版廣電總局發布的數據,2013年全國共出版少兒讀物32400種(其中初版19968種)、4.56億冊、總定價86.7億元。與2009年相比,2013年兒童讀物出版種數增長208%,總冊數增長160%。幾年來,在圖書零售業總體不景氣的大背景下,少兒圖書已經成為拉動市場的領跑版塊。

生產火爆,銷售也同樣令人驚喜。當當網副總裁、童書頻道主編王悅介紹說,2014年至今,僅當當網一家累計達成的銷售碼洋就達20.3億元,同比增長了25%,其中僅“雙11”當天就賣掉5570萬元的童書。她預計今年當當網的童書銷售有望突破23.3億元,再創新高。

不過,對於這樣繁榮的景象,也有人潑上一瓢冷水。曾從事少兒圖書出版、現轉型為投資人的楊文軒就是其中之一。在上海國際童書展上,楊文軒毫不客氣地說,“中國童書市場的增長是表面增長”,“中國兒童出版產業競爭力薄弱,面對未來的競爭不堪一擊。”

楊文軒的理由有三:中國童書市場增速慢、規模小、結構差。他說,雖然從出版業的角度看,童書增速最高,但中國少兒圖書市場的增速在放緩,不但比不上少兒教育50%、少兒產業平均30%的增速,甚至還不如GDP的增速快,“相當於跑輸了大盤”。“中國童書市場的發展,源於兒童閱讀的剛性需求,其增長是市場自發增長,與童書出版人的努力關系不大。”他認為業內人士不要被表面的增長迷惑。

就規模而言,與歐美著名的蘭登書屋、學士、企鵝童書、麥克米倫等大型出版集團或專業兒童出版公司相比,中國無論是童書出版社,還是民營策劃公司,規模都很小。楊文軒說,這些歐美大公司要麼本身是一個兒童出版集團,旗下有多個兒童出版品牌,或者在全球有分支機構,要麼隸屬於大的傳媒集團。而國內童書出版依然存在地區壁壘和產業隔閡,產業集中度和產業一體化程度還很低。

楊文軒說,就結構而言,從國外出版商厚厚沉沉的書目,可以看出其產品結構的完整性和產品線的持續性。產品結構包括年齡結構,譬如0—2歲的洗澡書、布書、玩具書,3—5歲的繪本,6—8歲的童話寓言,8—10歲的成長小說、校園小說,11—13歲的奇幻、探險小說等,可以看出清晰的分級閱讀的脈絡。相反,翻閱國內出版社的目錄,除了一些傳統經典名著,就是一些國外熱銷的繪本,少有產品結構和產品線的整體規劃。

楊文軒認為,中國童書出版與國外仍有整體性差距。未來必須解決這些內在的問題,中國少兒出版才有望做大做強。

二問:少兒文學翻譯大家哪兒去了?

知名少兒讀物出版家海飛曾說,今天的中國孩子是非常幸福的,他們可以第一時間讀到全世界最優秀的少兒圖書。實際上,隨著中國版權引進規模的不斷擴大,中國小讀者與海外同步閱讀已成新常態。“中國兒童文學翻譯是全世界最好的,不但規模大,而且可以做到同步翻譯出版國際上最新的作品。在這方面能和中國媲美的國家並不多。”作家、兒童文學研究專家劉緒源說。

對於當前的兒童文學翻譯質量,劉緒源表示總體不錯,但也有濫竽充數的劣作。“不是學了外語就能搞翻譯,做翻譯一定要懂專業,否則就會出笑話。”劉緒源說,幾年前他參加一個泰戈爾研討會,翻譯說泰戈爾對中國作家影響很大,不少畢業於月牙學校的中國作家比如徐志摩都曾受益於泰戈爾的詩歌。劉緒源先是一愣,然后反應過來了,原來翻譯把“新月派”(crecsent school)譯成了“月牙學校”。“這就是不了解現代文學的結果。”劉緒源說,類似的翻譯錯誤在引進版童書中並非個例。

劉緒源認為,現在非常缺少像任溶溶這樣對世界兒童文學了如指掌,又具備高度的文學修養,並葆有一顆童心的翻譯大家。他說,任溶溶從事翻譯的時候,中國童書出版尚未市場化,翻譯家的自主選擇權比較大,任溶溶就從國外最優秀作家作品中有選擇地翻譯,他譯的普希金的兒童詩以及《鐵木耳和他的隊伍》《木偶奇遇記》《洋蔥頭歷險記》等風行全國,特別是翻譯瑞典作家林格倫的《淘氣包埃米爾》,對中國兒童文學界產生了巨大沖擊,第一次把“頑童”的形象引入中國,使中國兒童文學界認識到原來童書還能這麼寫。“這就使中國兒童文學與國際接軌了,一個翻譯家的使命感、責任感就體現出來了。”劉緒源說,今天中國譯者的自主權、選擇權已經弱化,大部分都是受出版社委托來從事翻譯。

兒童文學翻譯家、上海外國語大學高級翻譯學院副教授吳剛認為,當前缺少兒童文學翻譯大家和譯者地位低、稿費低也有很大關系。他說,不少翻譯圖書在封面上都找不到譯者的名字,一些出版社認為兒童文學翻譯很容易,在簽訂翻譯合同時採取一次性稿酬、終身買斷版權等辦法,簡直是“農奴制”,所以打擊了譯者的積極性。

吳剛認為,當前的中國兒童文學翻譯空前繁榮,但也存在“一窩蜂”和“同質化”的問題。一些中國出版社認為出版競爭如此激烈,隻要是國外獲獎的作品“先搶下來再說”,“但在國外暢銷,在中國不一定也暢銷。一定要結合國情,看看這些作品是不是適合中國孩子,是不是對我們的思想觀念有互補作用。”

吳剛說,有的書就不太適合低齡孩子看。“有些引進版兒童文學帶有輕微的血腥,堪稱‘重口味’,但孩子一旦習慣了‘重口味’,再讓他換個‘輕口味’就難了。”有一次吳剛向幾個初中生推薦自己翻譯的《霍比特人》,但沒想到孩子們看了一會兒就說,太小兒科了,我們現在都看《盜墓筆記》《鬼吹燈》,令吳剛深感遺憾,他說:“有些書必須在恰當的年齡看,才能給精神以最大滋養,少兒閱讀不能超前。”

三問:我們會不會失去下一代讀者?

在上海國際童書展上,尼爾森圖書市場研究總裁喬納森·諾威爾展示的一張圖片引起了廣泛關注。圖片顯示:在11歲至13歲兒童的業余愛好中排在前幾位的分別是電視、游戲、網絡視頻、體育和手機,而閱讀排在第六位。在14歲至17歲的青少年中,排在前八位的分別是手機、社交網絡、網絡視頻、電視、手機游戲、電視游戲、網絡游戲和體育,壓根兒沒有閱讀的影子。諾威爾說:“這才是少兒出版面臨的最大挑戰。”他提出了一個耐人尋味的問題:“我們會不會失去下一代讀者?”

出版業之所以能夠存在,根本因素是一代代讀者孜孜不倦的閱讀。如果沒有閱讀行為,出版業就成了無源之水,終將枯竭。隨著網絡特別是社交媒體的日益流行,閱讀在青少年生活中的重要性其實是在下降。雖然尼爾森的調查對象是美國青少年和兒童,但這一趨勢在中國也初現端倪。

亞馬遜中國數字內容總監姜峰說:“以往圖書市場之間的競爭是書與書之間、出版社與出版社之間的競爭,但現在戰場已經轉移了,書的競爭對手發生了變化,要和游戲、視頻瘋狂競爭孩子的時間——這才是最可怕的。”他認為,我們應該適應這種變化,“用未來的閱讀方式贏得閱讀的未來。”而他所指的未來就是電子閱讀。據調查,在美國亞馬遜公司發布Kindle閱讀器后,Kindle讀者的閱讀量不但沒有下降反而增長了近4倍。他分析是因為電子閱讀使選擇和購買圖書變得更為便利。

“未來的孩子們會不會繼續捧著紙書看?不一定。但可以培養孩子數字化閱讀的習慣”,姜峰說,“重要的是孩子們讀的還是書”。

《 人民日報 》( 2014年11月27日 19 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!

回顧近10年的春晚主題

回顧近10年的春晚主題