肖伊緋 職業作家,獨立學者,已出版《在高盧的秋天穿行》、《民國達人錄》等十余部作品。

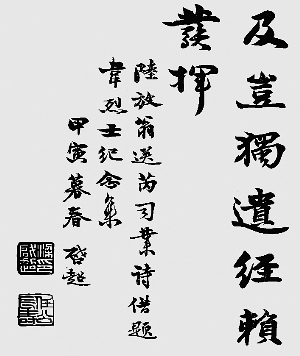

梁啟超在題詩中,把當年的干支紀年寫錯了,將“丙寅”寫成了“甲寅”。

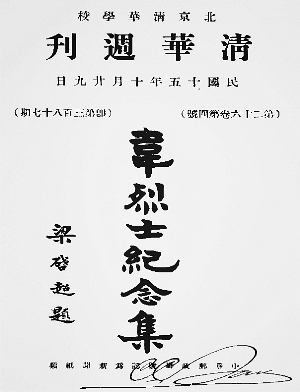

《韋烈士紀念集》,梁啟超題箋,清華大學印行。

●肖伊緋

如果“國學導師”連干支紀年都要搞錯,那所謂“國學”還怎麼搞?“國學”還有存在與推崇的必要嗎?

1926年3月18日,在中共北方區委的指示下,在李大釗等人的直接組織之下,北京200多所學校和群眾團體5000多人,在天安門召開國民大會,憤怒聲討日本帝國主義軍艦駛入大沽口並干涉中國軍政的侵略行徑,隨后展開聲勢浩大的示威游行。這次愛國游行遭到了段祺瑞政府軍警的殘酷鎮壓,游行人群死亡47人,重傷155人,輕傷者難以計數,史稱“三一八慘案”。

在這次慘案中,清華大學學生韋杰三(1903—1926)、女師大學生劉和珍(1904—1926)等均不幸犧牲。事后不久,清華大學師生開始為韋杰三編印《韋烈士紀念集》專刊,一方面刊載緬懷烈士、記述生平的師生文章,另一方面將韋氏本人的文章結集於此,以為永久紀念。

1926年10月29日,《韋烈士紀念集》專刊印發了出來。封面題箋者為清華國學研究院四大導師之首梁啟超。翻開專刊目錄頁之后,還有一首梁氏題寫的陸游詩,也是引用過來紀念韋杰三的。題詩曰:“往歲淮邊虜未歸,諸生合疏論危機。人才衰靡方當慮,士氣崢嶸未可非。萬事不如公論久,諸賢莫與眾心違。還朝此段宜先及,豈獨遺經賴發揮。”

題末注明“陸放翁送芮司業詩借題韋烈士紀念集”“甲寅暮春”“啟超”。

應當說,梁氏這樣的題詩紀念,合乎情理,也是對烈士精神的一種褒揚,並沒有什麼問題。清華師生,將梁氏題詩刊於紀念集正文之首,既有尊重梁氏之意,更有褒揚烈士之情,更是情理之中事。但魯迅還是很快看出了這首題詩的問題所在,倒不是詩的內容有什麼不妥,而是梁啟超落款的時間寫錯了。

為此,魯迅專門寫了一篇文章,題為“丙和甲”,署名為“季廉”,當年11月完稿,12月就發表在了《語絲》周刊第四卷第三期上。文章不長,400字的內容卻著實能說到這位“國學導師”的痛處,也能扯到所謂“國學”存廢的大旨趣上去。因之不妨細細品讀,遂錄全文如下:學生會刊行的韋烈士“三一八死難”之一的《韋烈士紀念集》到了,我打開一看,見有梁任公拿“陸放翁送芮司業詩借題韋烈士紀念集”幾行字。旁邊還有“甲寅暮春啟超”六個小字。我很奇怪,今年(民國十五年)不是丙寅年嗎?還恐不是。翻閱日歷,的確不是甲寅,而是丙寅。我自己推算,韋烈士死時,二十三歲(見《紀念集》陳雲豹《韋烈士行述》)。甲寅在烈士死前十二年。

現在若無公歷一九二六年同民國十五年來証明烈士是死在丙寅年,我們一定要說烈士是死在章士釗創辦《甲寅》雜志那一年了。這樣一算,烈士死時,應是十一歲。

我們還可以說章士釗創辦《甲寅》雜志的那年,同時在段執政手下作教育總長,或司法總長——這個考証,也隻好請研究系首領,研究院教授來作吧。大人先生,學者博士們呵,天干地支是國粹之一,要保存不妨保存,可是有那鬧笑話,不如不保存吧。文明的二十世紀,有公歷一九二幾或民國十幾來紀年,用不著那些古董玩意了。

原來,梁啟超在題詩中,把當年的干支紀年寫錯了,將“丙寅”寫成了“甲寅”。魯迅出來糾錯,揪住這樣一個筆誤不放,又調侃式地拓延了話題,談到了學者博士們因國粹“鬧笑話”與國學存廢問題。其實,原本一個筆誤,本來不算得什麼大不了的錯誤,但這個錯誤發生在“國學導師”梁啟超身上,就的確是有些難堪了。也可以進一步去追問,如果“國學導師”連干支紀年都要搞錯,那所謂“國學”還怎麼搞?“國學”還有存在與推崇的必要嗎?

當然,調侃歸於調侃,除了對古董玩意式的“國學”心生厭惡之外,魯迅本人對“三一八”慘案的死難者,始終是充滿敬意與關切的。他的《記念劉和珍君》一文,早在1926年4月12日,就發表在了《語絲》第七十四期之上,其文思其情感,讀者莫不為之動容。毋庸置疑的是,在魯迅這一名篇中,在其對“真的猛士”的沉痛與期許中,劉和珍、韋杰三等都是名列其中的中華好兒女。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!