一桩大事总是既毁掉一些什么,又造就一些什么。第二次世界大战,在美国留下了数以万计的残疾人、坟墓和成千上万破碎的家庭,却成就了“美国”这个国家。一战以后,以英法为代表的老欧洲集体鄙视:没文化的地方,发发战争财,而我们却牺牲了一代精英。但二战后一切都不同了,西方不仅吸纳了美国成为自身的一部分,“西方”的概念从欧洲往西跨过了大西洋,而且,美国还是老欧洲的拯救者。

美籍德裔犹太人 命悬一线的恐怖之旅

欧洲的知识精英,尤其是来自德国的那些人,集体在美国找到了庇护所,可是文化认同是横在他们面前的一道坎。“我在哪里,德国文学就在哪里,”德国文豪托马斯·曼避居美国时,一次面对记者如是说——老欧洲人的骄傲莫过于此。但大多数知识精英,身份前加上一个“美籍”的帽子,便是对他们老欧洲身份的贬低。汉娜·阿伦特,马尔库塞,阿多尔诺,这批出身德国,在美国成名并终老于此的大学问家们,身上活着两个故乡,时时摩擦以争夺自己的存在感。

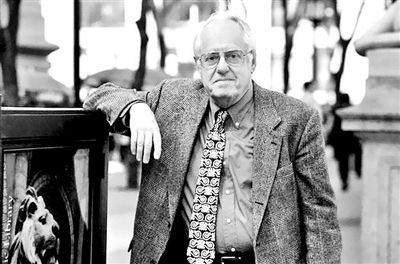

而有些人还有第三个故乡,如爱因斯坦,如历史学家彼得·盖伊——除了德国人和美国人的身份外,他们还是犹太人。

彼得·盖伊的名字当然改过,德国犹太人的名字岂能如此简练。盖伊——Gay,不是今天最常见的那个意思,而取其本意“欢乐”,对应的德语词“弗洛赫利希”是个常见的德语姓氏。三十年代末举家移民时,老弗洛赫利希替家族改姓以融入美国,对四海漂泊的犹太人而言,这是家常便饭。彼得·盖伊的本名,彼得·约阿希姆·以色列·弗洛赫利希,放在盖世太保横行的德国,简直就是不打自招:“看哪,这里有个犹太人,快来抓我!”

盖伊晚年在他的回忆录《我的德国问题》里讲了他的移民经历。在德国友人的协助下,他们全家预定了一艘“圣路易斯号”移民船的船票,预备于1939年5月13日启程,取道古巴前往美国。但他父亲临时决定登上另一艘“伊比利亚号”,提前两周到达了古巴。

不久,“圣路易斯号”从汉堡也往古巴开来。与此同时,纳粹加紧制造全球反犹太气候,古巴国内经济萧条,右翼情绪很高,政府宣布关闭港口。当船抵达哈瓦那时,船上的937名乘客——绝大多数都是拿到美国签证的犹太人——滞留在船上,除了少数例外,均无法登陆。在好几轮政治谈判和舆论攻势后,“圣路易斯号”还是被迫离开了古巴,在加勒比海上转了一圈,包括美国迈阿密港在内,无一处肯予接纳。1939年6月6日返航,船上的犹太人分别被英国、荷兰、比利时和法国均分接纳,待在英国的288人全部幸免,留在另三个国家的,只有约40人活到了战后。

“亏得我父亲,我才能站在哈瓦那港看着‘圣路易斯号’,而不是随船航行,”盖伊写道,“要是我不幸上了那条船,我还能活下来吗?我还能成为美国公民,拥有一个美国家庭,成为一个美国教授吗?数字已说明了一切:几率很小。”

其实盖伊虽是犹太人,他家却是非宗教家庭,不遵犹太教律法,盖伊的名字虽然犹太味十足,他一直只认自己的德国人身份。对犹太人身份的感知,乃至“第三故乡”之感,如同很多同化了的欧洲犹太人一样,完全是被第三帝国的迫害以及列国列邦的排挤激发出来的。在犹太人的思维里,所有的可能性和现实发生的事是并列的,每每缠绕着他们的是生命的凝重意识——同时还有希望。

而最终,他还得寻求融入美国——这又一次触发了他对自己身为犹太人的强烈感觉。

他不愿意谈纳粹 却愿意谈魏玛

人们以为犹太人聪明,做什么成什么,不知道他们的勤奋往往是被逼的。如能再安安心心在西欧和中欧,尤其是德语地区待上三代,那里的犹太人恐怕也能和占人口多数的民族融合得差不多。在美国,盖伊有一次抱怨说,美国人总在挑衅地问他的身份,话音里的意思是:你知道吗?你过去遭的难让你有了今天。

身份的煎熬,往往不足为外人道。你能想象,受到纳粹迫害的犹太人跑到别处,会被一概以“此人来自纳粹国家”论处吗?还不仅如此。二战结束,盖伊就读于哥伦比亚大学,他发现在美国人眼里,纳粹德国和苏联是画等号的。当初战前苏德有“互不侵犯条约”,即《慕尼黑协定》,如今苏联又成为美国的对手,自由世界之敌人阵营里的首恶,于是,像他这样的“德国人”又被施加了一项义务,即向美国人解释德国和苏联,解释它们为什么如此邪恶得不可救药。

不过,彼得·盖伊对谈论纳粹真的没有兴趣:他毕竟年轻,到美国时才十来岁,对纳粹德国最深的印象也就是柏林的“水晶之夜”。之前的1936年柏林奥运会,他还跟着家里人兴致盎然地去看了比赛。另一位来自德国的大学者汉娜·阿伦特,最著名的研究主题就是纳粹和极权主义,因为她生于1905年,亲身经历第三帝国的崛起。

盖伊愿意谈论的,是魏玛。许多美国知识分子认为魏玛文化是灾难之源,因为希特勒就是魏玛德国民主选举上任的。

《魏玛文化》一书到1968年才出版,盖伊在书里详解了魏玛的魅力:1920年代,再没有一个城市像柏林那样,让文学家、艺术家、先锋电影人、戏剧家、音乐家乃至病理学和心理学家兴奋的了,它开放给所有有才华和个性的人,左翼青年,自由派人士,其中相当一部分是犹太人,活跃在柏林及其他几个魏玛主要城市,甚至荷尔蒙旺盛的性冒险家都能在此看到一个新时代的发端。在希特勒于1933年上台之前,魏玛-柏林文化承继了欧洲的知识文化传统,几乎开创了一个新的伯里克利时代。

《魏玛文化》蕴藉了盖伊的标志性风格:怀着爱做研究,带着深情写作。他说魏玛,如同很多脆弱的古文明一样,是一个辉煌的失败:文化上太辉煌,政治上不堪一击,从魏玛过来的人都是怀着乡愁的,不但怀念魏玛的文化,也怀念它所携带的毁灭自己的种子,仿佛只有自毁,魏玛才配得上所有参与者的与有荣焉之感。美国学者苏珊·桑塔格在她的《在土星的标志下》里也谈到过这一点,也许受了盖伊的启发;在《魏玛文化》出版的1968年,纽约正如同当年的柏林,存在着一种相似的、汹涌强劲的知识氛围,而十多年后它也成了明日黄花。

今天我写盖伊,也明白这样的人写一位少一位:他们都是特殊时代的特殊产物。即使是盖伊自己,赶上的时代也是仅此一回,除非地球遭了什么毁灭性灾难,否则美国高校再不可能出现一个如五六十年代那般对老欧洲文化愈来愈重视的时代。即便今日尚有“中国热”,和当年的热法也是迥然不同的。

盖伊由学生一步跨入教师行列,顺利得无以复加:1947年,他刚刚从哥伦比亚大学公共政策学院毕业,就以区区24岁的年龄,开课讲授西方文明史和政治思想史,这门课的名字叫:“从柏拉图到北约”。他条分缕析地解读一个个意识形态,尤其是马克思主义,他给学生灌输自由主义价值和“跨大西洋”这一新兴的历史概念,版图一大,胆量自增,学生们亦不至于谈共色变。

盖伊少谈纳粹是因为第一手经验不足,也是因为他一直就没把自己当犹太人来看,1960年代一大批研究纳粹的书在美国出版,没有盖伊。“遭难者”的身份和话语都是他不喜欢的。不过,得益于年轻,盖伊会对上一辈人的自我开脱倾向有所警觉。正如在“文革”回忆录里,我们常常见到推卸责任的习惯。在汉娜·阿伦特和阿多尔诺,这两位重要的自德入美的思想家看来,第三帝国的兴起跟德国的高级知识分子没有关系,纳粹起于粗鲁不文的下层阶级。盖伊提出异议,他说,当魏玛民主呈现出大众动员、全民参与的危险倾向时,德国的知识精英应对以一种非理性,自由主义者们缺乏民主的想象力,宁愿与共和疏远,关起门自己过,也不肯做点什么。这太冷酷了,魏玛不是自带自爆属性的,催发那颗灭亡之种的,是德国人“轻易的悲观主义”和“冷酷的理性主义”:完啦,全完啦——我回火星去了。

同样得益于年轻,盖伊才不拘于以往,留出嗅觉给当下,给自己的新故乡。麦卡锡主义时代,盖伊曾在一个学生的论文里批了几句话:“我们不能自欺说,就因为我们打败了纳粹,法西斯便已死了,它还活着,遍布全世界……如果我们知道,国外法西斯主义思想家说过什么,写过什么,我们就可以更好地理解土生土长于我们家乡的法西斯分子了。”

——这是他自己谈论纳粹的方式。这个“国外的法西斯思想家”当然暗指美国的当权力量,尽管美国正在帮助欧洲重建民主;他不用邀宠于庇护自己的国家,盛行的政治正确式的反共和种族隔离,同样为他所恶。

说到底,魏玛和美国都是共和制,盖伊绝不认同那种缱绻的乡愁,但会怀疑共和制将结出怎样的果实,也怀疑它所获得的名声。在美国,盖伊年轻气盛,起初拒绝读流亡德国人写的东西,因为不愿意沾那种情绪:一个失落的家园,每个人的故乡都已沦亡,等等。不过后来,他还是与不少人有了接触,其中有著名的哲学家恩斯特·卡西尔,有艺术史学家厄尔文·潘诺夫斯基,他的博士论文,是研究德国社会民主党理论家伯恩施坦的,指导老师是另一位德国社会科学学者弗朗茨·纽曼。纽曼要他多读德国思想大师的作品,例如马克斯·韦伯和威廉·狄尔泰。

他最大的收获是:可以不执迷于乡愁,但必须代表欧洲,回击那些说他得益于在欧洲的“遭难”的人。

对抗美式自矜 为伏尔泰辩护

卡尔·波普尔在战后发表《开放社会及其敌人》,把极权的责任一股脑儿推给了老欧洲的思想家们,美国人争相传颂,人心大快,轻侮欧洲之风蔚然。而盖伊所在的哥伦比亚大学,是个偏右的学术重镇,这里的学者都在谈论如何在苏联集团的威胁下保持民族上下一心。著名的社会学家丹尼尔·贝尔,尤其以美国自矜,他提出美国拥有一种“超越意识形态”的文化,乃欧洲的文化无法相比。盖伊指责说,美国特殊论,“超越意识形态”论,都会懈怠人们的头脑,令其忽视在不同文化之间的持续比较。

他拈出了一个中心题目:启蒙运动。他说,历史学家的任务,就是要把复杂性带回到我们审视昔日的目光之中,这才是不让历史脱离当下的做法。他的第一部关于启蒙运动的著作,是1959年的《伏尔泰的政治观:作为现实主义者的诗人》,书一付梓,立即着手准备写作两卷本的大书《启蒙运动》——他的代表作都是十分厚重的,如《启蒙运动》,如起手七八十万字的《弗洛伊德传》,以及晚年研究布尔乔亚的五卷本专著。

在盖伊起笔著述伏尔泰和启蒙运动时,美国人的时髦之一,正是把20世纪的独裁尽量往18世纪的法国哲学家上引,擅长这一套的,是名噪一时的以色列学者雅各布·塔尔蒙,更不用说那种把卢梭同雅各宾派联系起来的陈词滥调了。盖伊却说,我们不能把哲学抽离出产生它的特定文化和政治环境,我们应该明白18世纪的哲学-政治运动是如何发生的,不知道这些,就无法理解当时启蒙运动对人们真正的诱惑。

和民主一样,历史也需要想象力。在《伏尔泰的政治观》里,盖伊以自己的研究法创造了一位哲学家的形象,他在两个潮流的交战——即启蒙主义vs浪漫主义——之中固守自己的独立,业绩斐然。伏尔泰的名誉下跌,很大程度上是浪漫主义反对启蒙运动而造成的。盖伊指出:德国浪漫派攻击伏尔泰,就好比是儿子谴责父亲让自己成熟。法国启蒙运动导向了大革命,但它哺育了遍及欧洲的其他新思潮,这与魏玛共和虽然终结于第三帝国,却预兆了欧洲其他各国各族的文化繁荣何其相似。

哲人和文人问政、参与意识形态斗争,曾被托克维尔批评为法国的痼疾,但伏尔泰和其他人不太一样。盖伊说,伏尔泰言辞好夸张,会标榜自己的优越,但伏尔泰的夸张是真诚的。这是因为,他明白必须对自己的哲学如何为人所用负责。在《伏尔泰的政治观》里,盖伊为伏尔泰辩护说,他不是一个幼稚的梦想家,他的斗争精神来自他的怀疑主义,此外还有他自身的经验。

《启蒙运动》是他的完全成熟之作,几乎一网打尽了18世纪的思想人物。伏尔泰的声誉被他挽救了许多回来。后来,他出版弗洛伊德主题的三部曲时,也直接挽救了精神分析见衰的名声。寻回一种思潮所发生的真实情境,找回真实的经验,是盖伊一直要做的事,他写弗洛伊德,也是在探索精神分析如何影响历史。在一个人的身上,阶级、家庭、文化、经济、民族,各种因素交织激荡,我们怎能任由复杂的东西随着一些成见的固化流传而消亡不见呢?

超强大的文化自信 构建了一个跨大西洋的“西方”

盖伊的著作都可视为一项“跨大西洋交流”事业的一部分。或多或少,出于对“美籍德裔犹太人”这种杂交身份的抵触,盖伊在1950年代,当美国的历史学家里兴起了“美国例外论”时,一再说美国的自由传统要到欧洲的“前浪”那里去取经:不只是取一些药方或教训,而是认识到思潮变迁的复杂本质。欧洲的文化传统是极为复杂的,美国人鄙夷启蒙运动,但不应忽略这个事实:启蒙运动滋长了反对它自身的浪漫主义。美国人说,启蒙运动搞得欧洲上下都很乐观,结果欧洲战火纷飞,乱成一锅粥——这同样是浅见。乐观和悲观一样,是人所共有的一种可能心理;启蒙运动带给欧洲人的,与其说是乐观麻痹,不如说是希望。

在1977年发表的一篇散文《家在美国》里,盖伊提到,在第三帝国度过六年所生成的创口,至今仍没有愈合,他埋身于书籍卷帙之中,可以说是对抗自怜倾向的一种方式。站在美国的角度上说,盖伊把他的写作贡献于构建一个跨大西洋的“西方”,他寻求被美国人所接纳的方式,是为美国人找回他们与老欧洲的联系。

1993年他从耶鲁大学退休后,仍保持了二十年敏锐的头脑,直到今年5月12日去世,盖伊的桌上仍有正在写的书。这颗星球上的书已太多了,盖伊留下的25本不过是海洋里的涓滴,在文化的海岸线不停后退的今天,只有读过他的书的人才会知道,盖伊创造了一个怎样的文字世界供读者漫游:宽绰无边的文化自信,转换成博雅绵长的字行,阅读体验之无可替代,正是因为有盖伊这样的人存在。(云也退)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!