藝術家永遠是他那個時代的精神秘密的代言人。蒙克自覺不自覺地苦苦闡述的,正是他那個時代的心理特征。這是一個精神曖昧的時代,它催生了尼採,催生了詹姆斯·喬伊斯,也催生了蒙克。他們全神貫注於揭示人的假面、人的孤獨。

1890年,當文森特·梵高躺在奧弗的一家小旅館准備走向生命終結的時候,遙遠的北方有一個比他年輕十歲的不出名的畫家,正在努力將梵高瘋癲的隱喻推進一步。梵高曾經用純黃色和紫羅蘭色在牆上寫下這樣的詩句:“我神志健全,我就是聖靈。”而這個不出名的畫家,正嘗試著用色彩描繪出人類靈魂深處的吶喊。

這個人,叫做愛德華·蒙克。

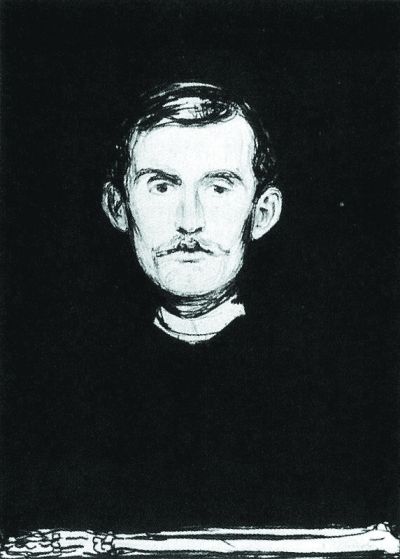

蒙克自畫像

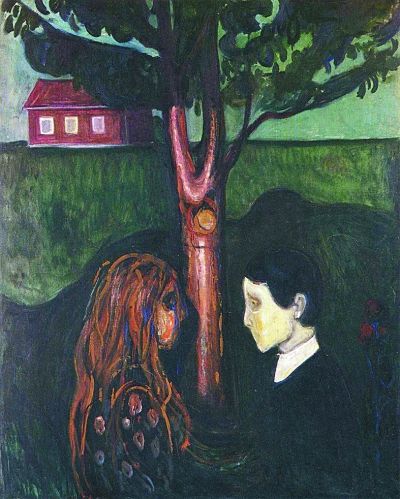

對視

一

愛德華·蒙克,挪威表現主義畫家,1863年12月12日出生於勒騰,在首都奧斯陸長大,他的母親在他5歲時死於肺結核,篤信基督教並患有精神疾病的父親,向他的孩子們灌輸了對地獄的根深蒂固的恐懼,他一再告訴他們,不管在任何情況下、以任何方式犯有罪孽,都會被投入地獄,永無寬恕之可能。這種恐懼,加上4個兄弟姐妹的相繼死亡以及他自己在13歲的時候因為肺部疾病差點喪命帶來的焦慮,伴隨了蒙克整整一生。也正是這種恐懼和焦慮,解釋了最終在藝術上走向邊緣與顛覆的蒙克為什麼有一個如此循規蹈矩的童年時光。

回到1890年,梵高難以忍受躁狂型抑郁症的折磨,正打算開槍自殺時,蒙克還不滿27歲。然而,在未來的時日裡,正是與梵高遭受了相似的精神痛苦的蒙克,將被梵高從自然的定位中激烈拯救出來的自我,全部暴露出來。

時間,像流沙一般從指縫間悄然滑走。84年以后的1974年,一位叫作彼得·沃特金的英國導演,將鏡頭轉向愛德華·蒙克,對准了他年輕歲月中的彷徨和苦悶。這一年,恰是蒙克辭世30周年。彼得·沃特金選取了一些不專業的演員,他們在他的調度下,專業地表達了蒙克的成長和成熟。為了准確表達蒙克作品在問世時所處環境的艱難和所遭受的敵意,彼得·沃特金還特意招聘了許多不喜歡蒙克的演員,他甚至允許他們使用即興的、長篇累牘的“對鏡講述”方式。但是,遺憾的是,正是這些演員,最后成為這部影片走進戛納國際電影節的阻礙——評委不約而同地放大了電影細節的失誤,聚焦對演員的攻訐。

這部傳記電影——《愛德華·蒙克》,花費了彼得·沃特金不少精力,他被蒙克的畫作所觸動,之后用了整整3年時間來說服挪威電視台投資拍攝。長達211分鐘的影片,洋溢著彼得·沃特金卓越的才華,充滿他獨特的個性。影片1976年3月在英國BBC電視台播放之后,得到電影界的廣泛褒揚。驕傲的瑞典電影巨匠英格瑪·伯格曼稱贊這部作品為“天才之作”。《時代》雜志甚至在評論中使用了“催眠”一詞。的確,彼得·沃特金就像催眠大師一樣,將觀眾拖進了19世紀末20世紀初的挪威,在30年的時間跨度中,與蒙克一同體驗他如何開啟表現主義創作,如何成為歐洲北部最具爭議、最遭誹謗的畫家。

吶喊

星光

嫉妒(配圖均系蒙克的油畫作品)

19世紀末期,歐洲大陸的經濟蕭條波及挪威,支撐挪威經濟的木材出口和航運業陷於停頓,為了擺脫飢荒和經濟危機,挪威人不得不另尋出路,史料顯示,影片所記錄的30年間,有數十萬挪威人離開了他們祖祖輩輩居住的家園。

年輕的蒙克正是在這段時間形成了他的畫風。與此同時,背離古典主義的印象派令他眼界大開,遺傳自父親的精神疾病一面困惑著他,一面讓他保持異於常人的洞察力。這些因素,使得他敏銳地發現了線條和色彩所富含的強大的表現力,並掌握了如何運用這種埋在靈魂深處的力量,畫出活生生的人——他們的呼吸,他們的存在,他們的疾病、死亡、絕望,以及他們的受苦受難和彼此間的相親相愛。

在表現與暴露自我的這條道路上,蒙克比梵高走得更遠。盡管45歲以后,蒙克的風格出現了變化——1908年,他的焦慮變得嚴重,不得不在丹尼爾·賈可布遜博士的診所住院接受治療。醫院施行的休克療法改變了他的個性,同時也改變了他的畫風,他不再悲傷,變得溫和而甜蜜。

如同醫生做病理切片一樣,彼得·沃特金選擇了蒙克藝術生命中的黃金30年。恰是這寶貴的30年,蒙克在畫作中表現出來的對心理苦悶的強烈的、呼喚式樣的處理手法,深刻影響了20世紀初期發軔於德國並迅速波及歐洲的表現主義。彼得·沃特金記錄的30年,是蒙克畫風形成的30年,他這段時間的作品,充滿了世紀末的哀傷和悵惘,他的筆觸色彩艷麗,大膽奔放,時時充斥著緊張不安、壓抑悲傷的情緒。他看到的,是人類最復雜的精神體系,他將目光投注在被人們忽略的世界,以此表現死亡、憂郁和孤獨,以及由孤獨引發的懷疑和焦慮。

彼得·沃特金用特寫的方式,將蒙克的臉放大到整個銀幕——他的焦慮,他的恐懼,他的瘋癲,以及他的吶喊。

二

蒙克是現代畫家中對“個性是由沖突造成的”產生興趣的第一人,他的興趣是對弗洛伊德理論的藝術再版。蒙克和弗洛伊德似乎從來沒有聽說過對方,但是,他們之間達成了一種默契的、了不起的共識:自我是欲望的不可抗拒的力量,與社會約束的不可動搖的客觀進行會戰的戰場,每個人的命運都可以被看成是對他人的警戒——至少是一個潛在的警戒,因為包含著所有被束縛的、充滿貪欲的社會動物所共有的力量。

蒙克,是一個冷血的悲劇詩人,他始終如一的悲觀主義源自他那充滿恐懼和憂郁的兒童時代,因而,“疾病和瘋狂是守在我的搖籃旁的黑色天使”。我們不難理解,何以他的內心總是充滿了無可奈何的自卑與淒涼,充滿了對神秘的、命定的秩序的一一對應。他是那麼的軟弱和無助,甚至連對此不甘的憤怒也沒有。“你的臉含有世界上所有人的美”,他在一篇配合他描繪夜妖莉力斯畫的文字中寫道,“你的唇像成熟的果子那麼緋紅,像是因痛苦而微微張開。尸體的微笑。現在的生命和死亡握住了手。連接過去的幾千代和未來的幾千代的鏈條接上了。”

這鏈條,是時間的賡續,更是人類情感的綿延。1892年11月,蒙克應邀參加柏林藝術家聯盟舉辦的畫展,畫展持續了一星期。正是因為這次畫展,他融入了柏林,成為一個具有先鋒精神的國際文化小群體裡的一員,這裡面有挪威劇作家亨利·易卜生、瑞典戲劇家奧古斯特·斯特林堡。此后,蒙克的一些畫作引發了評論家的強烈關注,包括《風暴》《月光》《星夜》,特別是晦暗冷澀的《玫瑰與阿美莉》《吸血鬼》,甚至是以他的姐姐蘇菲的死亡為主題的《病室裡的死亡》。他努力發掘人類心靈中的各種狀況,表現疾病、死亡、絕望、情愛,這讓他的畫作成為苦澀的爭論對象。

蒙克的哀慟是人類的哀慟,蒙克的悲喜劇是人類的悲喜劇,對生活中陰冷一面和精神虛無主義的單調陰沉的強調恰是我們自身的一支:一種從不企圖迎合討好的反藝術,以叛逆的姿態宣告了我們現在的位置。

疏遠、失落、恐懼、懷念、失望,這些是蒙克在他1893年的一幅版畫《吶喊》中所記錄的。當時,他正在與兩位朋友在一條路上散步:

我又累又病——我站住眺望峽灣那邊——太陽正在落山——雲被染成紅色——像血——我感覺到仿佛有一聲吶喊穿過自然——我想我聽見了一聲吶喊——我畫下了這幅畫——把雲畫得像真的血。那色彩仿佛正在吶喊。

畫面中的人,正是蒙克。

可是,這個人根本不像蒙克,甚至一點也不像人。這是一個張口喊叫的厲鬼,他長著骷髏一樣的頭和身子,隨著晚霞和峽灣裡黏滯的塘水的節奏而彎曲﹔夕陽、河水、流雲、帆船,都緊張地在譫妄中搖搖晃晃﹔欄杆斜穿過畫面形成堅定的對角線分布——現代心理學認為,有精神分裂性情感的人往往把畫面分成類似的形式,他們想通過籬笆、圍牆等壁壘把自己隔離起來以保護自己,這是人類古老的、本能的抵御手段。法國社會學家迪爾凱姆和莫斯認為,把環境一分為二是人們排斥外界、同外界周旋的最原始的形式﹔宇宙和社會的分級、圖騰崇拜也是出於同樣的道理。歐根·布洛伊勒把這種精神深處的分隔稱為精神分裂症。曾多次經過精神治療的蒙克顯然也具有這種傾向,他以版畫的形式表現了他自身具有的問題——意識的分離、人格的非人格化、自我的斷層以及丑惡、病態、怪誕、費解、平庸——這種問題也存在於我們周圍並且是我們試圖以清醒的意識抗拒的。

蒙克自覺不自覺地苦苦闡述的,正是這個時代的心理特征。這是一個精神曖昧的時代,它催生了尼採,催生了詹姆斯·喬伊斯,也催生了蒙克。他們全神貫注於人的假面和人的孤獨,竭盡全力地創造一種更為必要的分崩離析。

波蘭作家斯坦尼斯拉夫曾經說:“在一場悲劇中生存下來的英雄,未必就是悲劇英雄。”這話有趣且耐人尋味。藝術家永遠是他那個時代的精神秘密的代言人,不論是悲劇化生存還是悲劇性時代。

重要的是,蒙克用他的畫筆,把我們一度熟視無睹的東西,變成了現代人心中的象征性風景﹔把我們有意無意遺忘的東西,鍛造成打開未來之門的魔法鑰匙。

三

1909年,蒙克回到他的祖國挪威。晚年的蒙克,更多地表現出對大自然的興趣。經過長期的治療,他的作品不再充滿悲觀,而是變得更富於色彩。他的疾病讓他更關注人類的痛苦,他的治愈卻讓他遠離早年的疼痛﹔病中的蒙克是一個偉大的畫家,病愈的蒙克則是一個甜蜜的老人。於他個人而言,病中的蒙克贏得了世界,病愈的蒙克開始享受世界。孰優孰劣?一言難盡。

可以看出,藝術發展到愛德華·蒙克,已經完全改變了19世紀中期由古斯塔夫·庫爾貝在他的《宣言》(1861年)中提出的可以稱作中立的或注重事實的牢固的寫實主義原則,他將藝術關注的對象,由物質的現實引向人類心靈的現實。

1855年,俄國文學理論家車爾尼雪夫斯基在他首次發表的《藝術與現實的審美關系》的論文中寫道:文學藝術本質上就是寫實的報告文學(“藝術的首要目的即再現現實”),其次才具有“解釋生活”的作用。“美存在於自然中,它在現實千變萬化的形式中,都有蹤可尋。一旦被找到后,它就屬於藝術,或者首先屬於知道如何看它的藝術家。更確切地說,美是真實可見的﹔美本身就具有它自己的藝術表現力。但是藝術家沒有權力將這一表現力擴大,除非冒險改變美的本質和時常地削弱美,他是不能觸及到它的,大自然賜予的美高於所有藝術家的慣例……美的表現與藝術家應具備的知覺能力成正比。”埃米爾·左拉給藝術的定義是“透過一種氣質而看到自然的一個斷面”。

在現代主義者看來,這種自然主義和現實主義的原則——不帶偏見和傾向性地反映自然的本來面目——被認為是一種不可能的(倘若不是無意義的空想)。高更和梵高更喜歡憑直覺和情感來創作,野獸派畫家馬蒂斯則在1908年的《一個畫家的筆記》中寫下了一段著名的話:

色調激勵人的調和,能夠引導我改變人物的形狀,或者改變我的構思。我向著取得構圖中所有部分和諧的目標不斷努力,直到達到為止。然后,所有部分在一瞬間找到了它們固定的聯系,接著,倘若不是必須完全重畫的話,要我在畫面上多添一筆都是不可能的。

這種態度意味著對現實主義的全面拋棄,因為它把對構圖的審美要求置於對再現的語義要求之上。藝術作品成為一種新的、獨立的現實,這表現在高更對歐洲文明的排斥和對動人心緒的形式及色彩所蘊含的排他性質的贊美中﹔恩索爾突然背棄了精致的繪畫,轉向一種表現驚人主題的故作驚人之態的技巧﹔蒙克運用幻想形象,把他個人的苦痛賦予公開的形式﹔梵高狂熱而有節制地對自然加以變形並強化夸張自然的色彩以創造一種表達力強大的藝術﹔羅丹通過形象的表面和緊張的動態有力地表現感情……自我,而不是自然,成為實驗和表現的對象。

藝術的美成為隱蔽的、源於心靈的,在絕對的意義上是失真的。不難想象一眼就被看透了本質的作品,它的呆板的可視性妨礙了美感的傳達,當我們提起兩個世紀以前的喬凡尼·安東尼奧·克雷萊托那幅惟妙惟肖的《威尼斯》時,更多的人絕不是以一種欣賞的口氣來談論它,雖然這幅畫裡體現了克雷萊托完美的透視法技巧,他對色彩和氣氛的良好感覺和對威尼斯地形精確而虔誠的觀察。然而,當克雷萊托用他無與倫比的繪畫功底和技巧把觀察者排斥在想象之外時,他也把美推了出去——他的畫面太真實、太包羅無遺了,已容不得人們的一丁點曲解,這就是該畫失去意義的原因。

在與克雷萊托相反的軌道上,一些藝術家們正試圖通過種種非造作的、不完善而即興的、信筆涂鴉的方式體會心靈世界的內涵和價值,體會生活本真的暗示。“作為青年,我們擔負著未來。”表現主義畫家思斯特·路德維希·基希納在1925年寫的宣言中說,“我們想要為自己創造生活的自由,發起反對長期盤踞的老資格勢力的運動。所有真實、真率地顯露自己的創造沖動的人都是我們的人。”

這些新藝術家們試圖通過解釋人們的感情對線條、色彩和形式如何作出反應,而不是根據它可能與某物相似或它可能傳遞的世界其他地方的任何語義信息去評價藝術。這種轉變的根據和誘因來自很多方面——來自陀思妥耶夫斯基書中所把握的那個痛苦的變態的情感世界﹔來自易卜生和斯特林堡戲劇夸張的手法和內容﹔來自尼採沒有上帝的世界那殘酷的光明影像,以及他立論的挑戰性措辭,“要成創造者的,必先是毀滅者,破壞一切價值”﹔來自上個世紀的,特別是神智學及魯道夫·斯泰納的神秘主義運動。

作為一種現代的否定,這種傳達心靈的表現方式是一團偉大的發酵劑,它使自它以后近一個世紀的藝術史都處於運動之中。這種革命不僅僅是在駕馭文字和藝術方面,而且在想象、情感、趣味和思想方面都意味深長,它包含和凝聚為一種感情、一種道德、一種政治、一種衣著方式、一種愛的方式、一種生與死的方式。在這種精神束縛的緩緩釋放過程中,藝術選擇自己作為這個時代的人性記錄,更重要的是,它包含著一個秘密,把被凍結的多愁善感的多余的感情一一化解。

在弗洛伊德出生以前,人們業已滿足於用這種理性的秘密固執地維持著他們的生存。在尼採、柏格森、弗洛伊德的唯意志論、自我中心論的反理性哲學和心理學,在卡夫卡的小說和奧尼爾的戲劇和勛伯格與他的學生貝爾格的音樂特別是高更、梵高、蒙克甚至以后的康定斯基的繪畫中,自我得到了前所未有的、神經質般的張揚,主體對世界的感情和感覺被擴張到一個相對廣大、予人以強烈震驚的空間內。

1944年1月23日,蒙克在奧斯陸附近的艾可利與世長辭。

然而,他的那些具有永恆力量的畫作卻仍舊震懾心靈。時間如水滴般滴滴答答逝去,在蒙克的畫作中,我們似乎還可以看見讓他焦慮無比的世紀末的景象,喧囂與欲望混雜,愛戀與死亡交織,而蒙克,則在這些混雜與交織中,毫不掩飾地表達著人類心靈的豐富與駁雜。

焦慮,曾經是那個時期的主題,又何嘗不是今天這個時期的話題。

拯救的艱難與延擱是不言自明的,焦慮正源於主體的這種自救和被壓制的緊張關系,這種緊張關系在高更的《我們從哪裡來?我們是誰?我們向何處去?》、梵高的《星月夜》、蒙克的《吶喊》中,通過作者異常、變態、打破正常語序和邏輯思維,以一種瘋狂的病態形式被表現出來,這樣,藝術的重心就從外界轉移到自身——

美不是藝術的對象,而是藝術自身的肌膚和骨肉。美,就是它自身的存在。

(作者李舫 系人民日報高級記者,中國散文學會副會長)