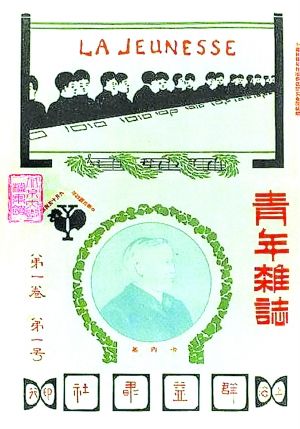

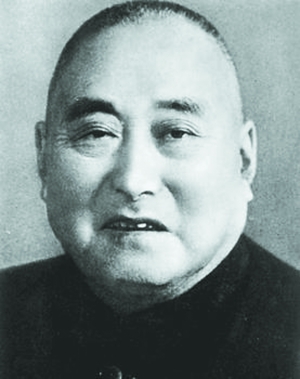

1915年9月,陳獨秀在上海創辦的《青年雜志》(1916年改名為《新青年》)發刊詞中提出了“新鮮活潑之青年”的六條標准:自由的而非奴隸的,進步的而非保守的,進取的而非退隱的,世界的而非鎖國的,實利的而非虛文的,科學的而非想象的。

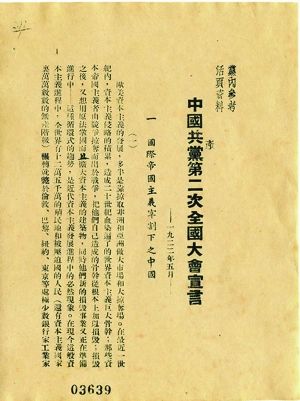

1922年7月,黨的二大通過的宣言,第一次明確提出了反帝反封建的民主革命綱領,即消除內亂,打倒軍閥,建立國內和平﹔推翻國際帝國主義的壓迫,達到中華民族的完全獨立﹔統一中國為真正的民主共和國。

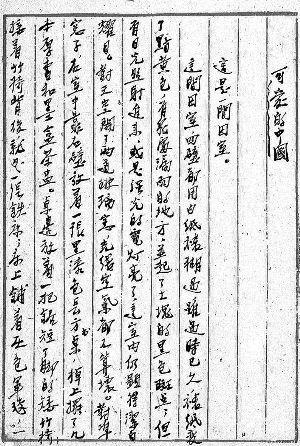

1935年5月,方志敏在獄中所寫的《可愛的中國》,描繪了未來“可愛中國”的藍圖:朋友,我相信,到那時,到處都是活躍的創造,到處都是日新月異的進步。歡歌將代替了悲嘆,笑臉將代替了哭臉,富裕將代替了貧窮,康健將代替了疾苦,智慧將代替了愚昧,友愛將代替了仇殺,生之快樂將代替了死之悲哀,明媚的花園,將代替淒涼的荒地。

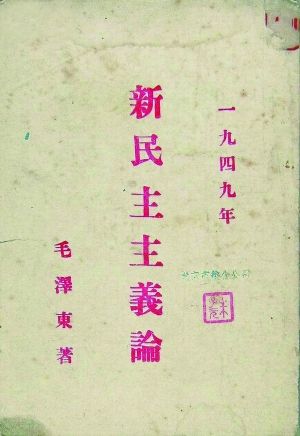

1940年2月,毛澤東在《新民主主義論》中提出了新民主主義的政治、經濟和文化的綱領,勾畫了新民主主義社會的藍圖:不但要把一個政治上受壓迫、經濟上受剝削的中國,變為一個政治上自由和經濟上繁榮的中國,而且要把一個被舊文化統治因而愚昧落后的中國,變為一個被新文化統治因而文明先進的中國。

■“可愛中國”寄托著無數中華兒女的夢想

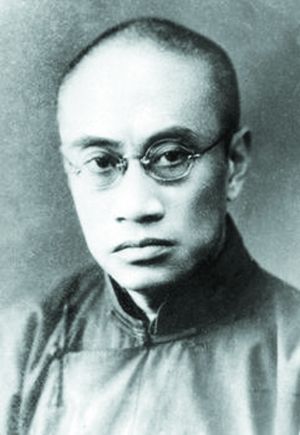

1935年1月,時任紅10軍團軍政委員會主席方志敏在北上抗日途中因叛徒出賣被捕。他在獄中寧死不屈,寫下了《清貧》《可愛的中國》等文稿,表達了他對革命的堅定信念和對祖國母親的熱愛之情,並描繪了未來“可愛中國”的藍圖。他在《可愛的中國》中這樣寫道——

“朋友!中國是生育我們的母親。你們覺得這位母親可愛嗎?我想你們是和我一樣的見解,都覺得這位母親是蠻可愛蠻可愛的。”

“不錯,目前的中國,固然是山河破碎,國弊民窮,但誰能斷言,中國沒有一個光明的前途呢?不,絕不會的,我們相信,中國一定有個可贊美的光明前途。”

“到那時,中國的面貌將會被我們改造一新。所有貧窮和災荒,混亂和仇殺,飢餓和寒冷,疾病和瘟疫,迷信和愚昧,以及那慢性的殺滅中國民族的鴉片毒物,這些等等是帝國主義帶給我們可憎的贈品,將來也要隨著帝國主義的趕走而離開中國了。”

“朋友,我相信,到那時,到處都是活躍的創造,到處都是日新月異的進步。歡歌將代替了悲嘆,笑臉將代替了哭臉,富裕將代替了貧窮,康健將代替了疾苦,智慧將代替了愚昧,友愛將代替了仇殺,生之快樂將代替了死之悲哀,明媚的花園,將代替淒涼的荒地!這時,我們民族就可以無愧色的立在人類的面前,而生育我們的母親,也會最美地裝飾起來,與世界上各位母親平等的攜手了。”

可以說,方志敏烈士所描繪的“可愛中國”,寄托著無數中華兒女的夢想——這就是求得民族獨立和人民解放,實現國家富強和人民富裕。從1919年五四運動至1949年新中國成立我黨領導新民主主義革命這段歷史時期裡,為了實現“可愛中國”這個夢想,李大釗、夏明翰、楊靖宇、劉胡蘭等千千萬萬個烈士,獻出了寶貴生命﹔為了實現“可愛中國”這個夢想,以毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德等老一輩革命家為代表的革命者,他們中許多人出身於相對富裕的家庭,但他們不計個人得失,殫精竭慮,奉獻了一生。

■實現“可愛中國”之指導思想

1840年鴉片戰爭以后,中國逐步淪為半殖民地半封建社會,中華民族面臨著亡國滅種的危機。在這樣的嚴峻形勢下,中國人民面臨著兩大歷史任務:一個是求得民族獨立和人民解放﹔一個是實現國家富強和人民富裕。在1920年代以前,中國人民進行過多次不屈不撓的斗爭,無數仁人志士苦苦探索救國救民的道路,太平天國運動、洋務運動、維新變法運動、義和團運動、辛亥革命等斗爭和探索,雖然都對推動中國社會進步產生一定影響,但其結局都是失敗。事實証明,不觸動封建根基的自強運動和改良主義、舊式的農民戰爭、資產階級革命派領導的民主革命,以及照搬西方資本主義的其他種種方案,都不能完成救亡圖存的民族使命和反帝反封建的歷史任務。

中國的出路究竟在哪裡?1917年俄國十月革命的成功,讓中國的先進分子看到了希望。正如毛澤東所說:“十月革命一聲炮響,給我們送來了馬克思列寧主義。十月革命幫助了全世界的也幫助了中國的先進分子,用無產階級的宇宙觀作為觀察國家命運的工具,重新考慮自己的問題。走俄國人的路——這就是結論。”

於是,在各種社會矛盾加劇和俄國十月革命爆發的大背景下,一場新的人民大革命業已成為不可避免的事情。這場新的革命是以1919年5月4日爆發的五四運動為歷史起點的。五四運動前后,中國的先進分子從巴黎和會所給予的教訓中,開始看出帝國主義列強聯合壓迫中國人民的實質,這是社會主義思想在中國進一步傳播的主要原因。瞿秋白曾說:“帝國主義壓迫的切骨的痛苦,觸醒了空泛的民主主義的噩夢。”“所以學生運動倏然一變而傾向於社會主義。”

但是,人們對社會主義的認識有一個發展過程。在五四運動之前一段時間裡,在中國社會中,無政府主義、新村主義、合作主義、泛勞動主義、基爾特社會主義、社會民主主義等思潮在各種刊物上紛然雜陳。中國的先進分子經過反復的比較、探求逐步認識到,馬克思主義是迄今為止最符合社會發展規律和人類良知的科學思想體系。

在中國早期馬克思主義思想傳播過程中,李大釗起著主要的作用。他同胡適進行的問題與主義的論爭,引起相當強烈的社會反響。新文化運動的思想領袖陳獨秀在五四運動以后宣稱:“軍國主義”、“金力主義”已經造了無窮的罪惡,“現在是應該拋棄的了”,“共和政治為少數資本階級所把持”,“要用它來造成多數幸福,簡直是妄想”。一些老同盟會會員,如董必武、吳玉章等,也在這時開始轉向社會主義。吳玉章回憶道:他從辛亥革命以來的實踐中認識到,“從前的一套革命老辦法非改變不可”,而“通過十月革命和五四運動的教育,必須依靠下層人民,必須走俄國人的道路,這種思想在我頭腦中日益強烈、日益明確了”。正是經過五四運動的洗禮,中國的先進分子最終紛紛選擇馬克思主義作為改造中國社會的思想武器。

■實現“可愛中國”之領導力量

1921年7月,黨的一大召開,一個僅有50多名成員的中國共產黨宣告成立。與在中國政治舞台上縱橫捭闔的其他政治力量相比,它是那樣的勢單力薄、毫不起眼,但它的誕生卻是“開天辟地的大事變”,因為到28年后,它已成為一個擁有448萬余名黨員的執政黨。中國共產黨何以能夠強大起來?因為在它手中握著最有力的精神武器,在它心裡裝著對馬克思主義的堅定信仰。中國共產黨登上政治舞台以后,中國革命的面貌煥然一新。

中國共產黨一經成立,就積極投入到革命斗爭實踐中,直接領導工人運動、農民運動、青年運動和婦女運動。1922年黨的二大通過的宣言提出,在目前的歷史條件下,黨的奮斗目標是:消除內亂,打倒軍閥,建設國內和平﹔推翻國際帝國主義的壓迫,達到中華民族完全獨立﹔統一中國為真正的民主共和國。這是黨的最低綱領。宣言還指出:黨的目的是要“組織無產階級,用階級斗爭的手段,建立勞農專政的政治,鏟除私有財產制度,漸次達到一個共產主義的社會”。這是黨的最終奮斗目標,即黨的最高綱領。黨的二大第一次將黨在民主革命中要實現的目標同將來進行社會主義革命要實現的長遠目標結合起來,不僅明確提出反帝反封建的民主革命任務,而且指出要通過民主革命進一步創造條件,實現社會主義和共產主義。這是中國共產黨人對中國國情和中國革命問題認識的一次深化,是把馬克思主義基本原理同中國革命實際相結合的一個重要成果。

一個政黨的綱領就是公開樹立起來一面旗幟。回顧從1840年鴉片戰爭到1919年五四運動的歷史可以看出:由於歷史條件的限制,沒有一個政黨或政治力量能明確革命的對象、動力和前途,從而有針對性地制定革命綱領﹔而中國共產黨成立僅一年后所提出的革命綱領,既堅持和包含為實現共產主義而奮斗的最高理想,又明確提出黨在現階段的奮斗目標即最低綱領。這充分表明,隻有用馬克思主義武裝起來的中國共產黨,才能為中國革命指明方向,才能領導中國革命走向勝利。

從1924年至1927年,一場旨在推翻帝國主義和北洋軍閥統治的大革命洪流席卷中國大地。通過這場革命,中國共產黨提出的反帝反封建的口號深入人心,黨在群眾中的政治影響迅速擴大,黨的組織得到很大發展,千百萬群眾在黨的領導下組織起來。但由於主客觀方面的原因,轟轟烈烈的大革命很快遭受失敗。年青的中國共產黨遭受到成立以后不曾遇到過的嚴峻考驗。據不完全統計,從1927年3月到1928年上半年,共產黨員和革命群眾被殺害的達31萬人,其中共產黨員有2.6萬人。

但是,由於有了堅定的政治信仰,所以中國共產黨和中國人民並沒有被嚇倒、被征服、被殺絕,“他們從地下爬起來,揩干淨身上的血跡,掩埋好同伴的尸首,他們又繼續戰斗了。”面對國民黨反動派的屠殺政策,中國共產黨人的唯一選擇就是進行武裝反抗。於是,就有了1927年8月1日的南昌起義槍聲,有了毛澤東領導秋收起義、引兵井岡、建立第一個農村革命根據地,開辟農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路。毛澤東后來回憶說:“第一次大革命的七年當中,黨員的最高數字不超過六萬人。被人家一巴掌打在地上,像一籃雞蛋一樣摔在地上,摔爛很多,但沒有都打爛,又撿起來,孵小雞”,“蔣介石與帝國主義、封建勢力勾結,我們就提出革命口號,叫打倒蔣介石,和他打了十年。”

毛澤東這裡所說的“打了十年”,指的是1927年至1937年國共之間的十年內戰,也就是土地革命戰爭時期。期間,黨內如毛澤東所言,對於“如何組織隊伍,以及組織了隊伍又如何放槍,這就發生了很多不同的意見”。這些不同意見,就是革命究竟應當怎樣搞,也就是選擇什麼樣的革命道路問題。在這個過程中,曾接連發生三次“左”傾錯誤,特別是王明“左”傾教條主義錯誤給中國革命帶來嚴重危害。1935年方志敏被捕犧牲,就發生於“左”傾教條主義指導下第五次反“圍剿”失敗和中央紅軍被迫開始長征之后。中國共產黨之所以在土地革命戰爭時期連續犯“左”傾錯誤,其實是對舉什麼旗、走什麼路等許多理論與實踐問題沒有弄明白。隻有經過抗日戰爭特別是經過延安整風之后,才真正把這些問題搞清楚。

1937年全面抗戰爆發后,中國共產黨以自己的堅定意志和實際行動,在全民族抗戰中發揮了中流砥柱作用。1945年春,在抗日戰爭接近勝利的前夜,黨的七大召開。那時,擺在中國人民面前有兩種命運、兩種前途:一種是光明的命運和前途,即中國共產黨所主張的,在打敗日本侵略者以后,建立一個獨立、自由、民主、統一、富強的新中國﹔一種是黑暗的命運和前途,即國民黨蔣介石集團堅持的,在抗戰勝利后繼續反共反人民,維持大地主大資產階級的統治。

黨的七大制定了領導全國人民努力爭取實現光明前途的正確政治路線,首次把馬克思主義中國化的理論成果毛澤東思想確立為黨的指導思想。高舉毛澤東思想偉大旗幟,對統一全黨思想,指導全黨行動,實現黨的政治路線,具有重要而深遠的意義。正如毛澤東后來所說:從建黨直到七大,“我們全黨的認識才完全統一起來”。

■駛向“可愛中國”的彼岸

1945年抗戰勝利后,中國社會面臨著建立什麼樣國家的斗爭。國民黨蔣介石集團一意孤行,堅持獨裁和內戰的方針。但這時的中國共產黨,經過血與火的洗禮,已經發展成為有120余萬黨員和120余萬軍隊的大黨,根據地面積近100萬平方公裡,人口近1億。此后,經過三年氣勢磅礡的人民解放戰爭,摧毀了國民黨反動政權,基本上完成中國民主革命反帝反封建最主要的歷史任務。在解放戰爭期間,各階層人民(包括中間階層)很快從事實中看出,這場戰爭不只是國共兩黨誰勝誰敗的問題,而是幾代中國人所夢寐以求的獨立、自由、民主、統一、富強的中國能否最終實現的問題。各民主黨派和無黨派民主人士日益傾向於支持人民革命,曾在一部分民主人士和中間階層中有過影響的“中間路線”(即“第三條道路”)的政治主張,迅速走向破產。中國民主同盟、中國國民黨革命委員會、中國民主建國會、中國民主促進會、中國農工民主黨、九三學社、中國致公黨、台灣民主自治同盟等,都明確表示參加新民主主義革命的立場。

1949年10月,經過28年艱苦卓絕的英勇斗爭,中國共產黨領導人民推翻了帝國主義、封建主義和官僚資本這三座大山,取得了新民主主義革命的偉大勝利,建立了中華人民共和國。“中國人從此站起來了!”

在中國近代史上,懷抱各種主義和信仰的政黨似乎都相信自己擁有未來,但為什麼恰恰是中國共產黨掌握了未來呢?這是因為,中國共產黨內有一批又一批的“方志敏們”,懷著“可愛中國”的夢想,堅守馬克思主義的信仰,為了民族獨立和人民解放,前仆后繼,舍生忘死,使夢想變成現實,使信仰發揮偉力,從而使中華民族駛向“可愛中國”的彼岸,開啟實現中華民族偉大復興這個“中國夢”的歷史新紀元。

■勿忘為實現“可愛中國”犧牲的先烈們

1949年9月30日,中國人民政治協商會議第一屆全體會議提出修建人民英雄紀念碑。這座紀念碑的正面鐫刻毛澤東題詞——“人民英雄永垂不朽”八個鎏金大字﹔背面是毛澤東起草、周恩來題寫的碑文——“三年以來,在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽!三十年以來,在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,從那時起,為了反對內外敵人,爭取民族獨立和人民自由幸福,在歷次斗爭中犧牲的人民英雄們永垂不朽!”

在中國共產黨領導新民主主義革命過程中,有無數革命先烈為實現“可愛中國”的夢想拋頭顱,洒熱血:從舉行“刑場上的婚禮”的革命情侶周文雍、陳鐵軍到慷慨就義的李大釗,從留下《可愛的中國》的方志敏到狼牙山五壯士,從“生的偉大、死的光榮”的劉胡蘭到舍身炸碉堡的董存瑞……雖然這些烈士的生活年代不同,革命事跡也不一樣,但他們都是“人民英雄”,都是中華民族不屈的脊梁。

據統計,從1921年到1949年,在我黨領導的新民主主義革命中犧牲的有名可查的烈士就達370萬。這個驚人的數字,折射了中華兒女為了實現“可愛中國”夢想所付出的巨大犧牲。這些為夢想和信仰而犧牲的先烈,值得我們永遠紀念和緬懷。

(作者分別為:中共中央黨史研究室研究員、北京大學馬克思主義學院教授、國家博物館研究館員)

主題延伸

夢系民族復興的賢達

五四運動以后,在中國共產黨為實現“可愛中國”夢想而奮斗時,還有一些仁人志士通過不同形式和途徑來實現心中的民族復興夢想。

梁漱溟:鄉村建設運動的代表人物

1934年,梁漱溟提出了鄉村社會新秩序的建設方案。鄉村建設運動實際上是一場社會改良運動,即在維護現存社會制度和秩序的前提下,採用和平的方法,通過興辦教育、改良農業、流通金融、提倡合作、公共衛生和移風易俗等措施,以復興日趨衰落的農村經濟,實現所謂“民族再造”或“民族自救”。

晏陽初:平民教育運動的代表人物

上世紀二三十年代,中國興起了一場平民教育運動,這場運動以“除文盲,作新民”為宗旨,主張教育救國、教育平等。尤其值得一提的是,晏陽初的教育思想在當時產生了很大社會影響。雖然平民教育運動只是曇花一現,最終歸於失敗,但其在中國現代教育史上創下的偉績和其愛國主義的“內核”以及平教工作者重民愛民無私奉獻的精神,卻在歷史上留下了光輝的一頁。

黃炎培:職業教育運動的代表人物

職業教育運動在中國近代歷史上有著巨大的歷史意義,很大程度上影響了中國上世紀二三十年代的教育走向。黃炎培是中國近現代著名的愛國主義者和民主主義教育家,也是中國近代職業教育的創始人和理論家,他以畢生精力奉獻於中國的職業教育事業,為改革脫離社會生活和生產的傳統教育,建設中國的職業教育,作出了重要貢獻。

陶行知:“新教育運動”的代表人物

上世紀20年代,中國社會開始興起了一場“新教育運動”。這場運動以蔡元培、陶行知等留學歐美的新教育家為代表,以提倡和實踐教育民主化、科學化、國際化和中國化為基本內容。陶行知說:“我的志願要使全國人民有受教育的機會。”從創辦曉庄師范到創辦育才學校,陶行知所普及的教育與傳統教育截然不同,他推行的“新教育運動”,目的是啟發民智,不是培養奴才、庸才,而是培養公民,培養有人格尊嚴的人。

盧作孚:實業救國運動的代表人物

實業救國運動是由中國近代民族資產階級宣揚的、以發展資本主義工商業作為救國救民主要途徑。所謂實業泛指農、工、商、交通等。早期代表人物有張謇,上世紀20年代以后有盧作孚。盧作孚通過創辦航運成為一位具有強烈愛國主義精神的實業家,他投身於“革命救國”、“教育救國”和“實業救國”三大領域,並在幾個方面都有突出成就,被毛澤東譽為“四個不能忘記的中國實業家”之一。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間