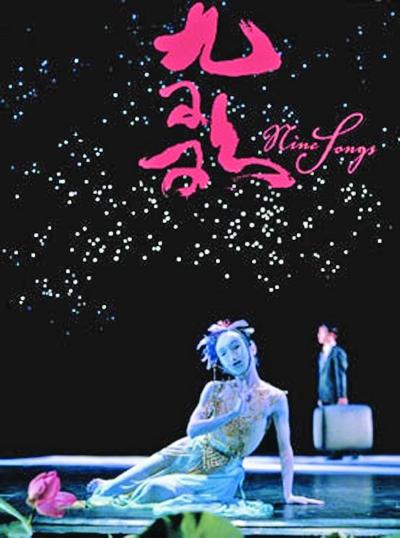

《九歌》海報

蔣勛

無人不知屈原,以及由他投江衍生來的端午節。但是,知道屈原作品《九歌》的的人也不會太多。《九歌》裡的東君、雲中君、湘夫人、大司命、山鬼,對大眾而言還非常模糊。近期,台灣著名舞蹈團體“雲門舞集”版《九歌》來大陸巡演,帶來了一場震撼人心的視覺盛宴,同時,台灣美學大師蔣勛的《九歌:諸神復活》也同期出版,倒是可以作為一次全方位普及屈原《九歌》的機會。

林懷民稱藝術不在懂在於賞

兩千年前,屈原用文字創造了《九歌》﹔20年前,雲門用舞蹈重新演繹了《九歌》﹔如今,蔣勛再次用文字將舞台上的生命記錄到《九歌:諸神復活》中來。

“雲門”取自中國最古老神話中的名字,是指一層層飄渺朦朧通向神秘世界的入口,而屈原的《九歌》恰恰是神話的集大成,仿佛千年之前就注定要成為今日林懷民的作品。台灣雲門舞集創始人、編舞大師林懷民在對觀眾提出不了解《九歌》不懂現代舞,是否成為觀舞的障礙時表示,觀眾大可不必捧著《楚辭》做功課,更要把“什麼是現代舞”的問題拋開,用心來感受,“我想舞蹈和音樂不是要讓所有人看懂聽懂的。舞蹈,是舞者在台上動員全部的器官與觀眾對話,如果能看到起雞皮疙瘩,你就滿分,我也滿足了!”因此,他強調:“欣賞藝術不一定要‘懂’,關鍵在於‘賞’。”

舞劇中的伏筆蔣勛一一道來

看過舞劇《九歌》的人都有這樣的感覺,無論是舞美設計,服裝、道具、音樂的背景,還是肢體語言,皆充滿了隆重的儀式感和符號感。如此一來,具有宗教象征意義的隱晦舞台語言未必能讓觀眾全然欣賞,再加上《九歌》本身的題材本身就頗為久遠和神秘,遠古時代的祭祀文化、古語的拗口,也不是能輕易沁入,因此,《九歌:諸神復活》通過蔣勛的自我咀嚼和消解,將一部極其厚重的傳統經典以現代人能夠接受的簡單方式表現出來。

蔣勛在書中記錄了雲門舞集《九歌》的創新、改編過程和最終意義。通過大量圖片讓讀者對中西方文化差異對比以及舞蹈呈現出的震撼效果一目了然。蔣勛用深入淺出、活潑生動的方法追索舞作的根源。

此外,林懷民精心植入舞劇《九歌》中的諸多伏筆,被蔣勛巧妙地一一道來,像按圖索驥一般,可以讓我們重溫幼時尋寶游戲的愉悅,頓時有種豁然開朗的感覺。

兩千年來《九歌》被過度注解

“山鬼”究竟是男性,還是女性?湘夫人是中國“公知界”最早的女神?湘君與湘夫人到底是夫妻還是姐妹?兩千年來有各種不同版本的《九歌》注解,《九歌》最初傳唱的聲音似乎掩蓋在一層一層的注解背后,變得支離破碎。

如何跳脫《楚辭》的注解,還原《九歌》原始的生命力?蔣勛認為,兩千年來《九歌》的注解都太清,“《九歌》必須在朦朧中讀,在迷狂中讀,在陶醉中讀,在似懂非懂中領悟感受。”此外,蔣勛對《九歌》11篇中的諸神的性別、多重性格、美學特征等做了精細地剖析。尤為值得贊嘆的是,他的視野非常開闊,將希臘神話的諸神形象與東方諸神形象進行比對,從中竟然挖掘出許多相同之處。

遺憾的是,原本在揚子晚報記者的協調下,蔣勛於18日會來南京舉辦一場講座,但因他來大陸身體不適,不得不取消。(記者 蔡 震)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間