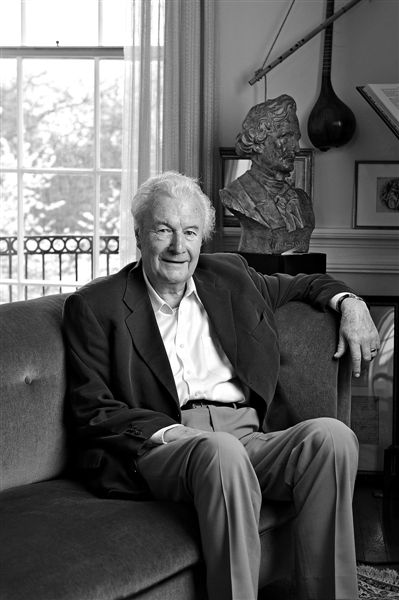

圖為2011年4月1日科林·戴維斯在倫敦家中,他以演繹柏遼茲等人作品見長。圖/IC

倫敦交響樂團史上任期最長的首席指揮科林·戴維斯,因急病於4月14日在英國去世,終年85歲。倫敦交響樂團的官方網站上貼出聲明稱:“倫敦交響樂團將銘記與緬懷他,並與他的家庭同悼。”

在英國音樂生活中扮演重要角色

自1995年開始,科林·戴維斯上任倫敦交響的首席指揮,直到2006年為止,之后他被任命為樂團主席。倫敦交響樂團發言人在戴維斯去世后發表聲明稱,科林·戴維斯在英國音樂生活中的角色意義重大,除了任職樂團外,戴維斯與皇家歌劇院、英國廣播公司交響樂團以及英國室內管弦樂團都一直緊密合作。同時,戴維斯也注重在皇家音樂學院的教育者角色,培養指導了大批年輕的演奏家與指揮家。與英國皇家音樂學院的25年合作中,戴維斯指揮了6部歌劇和60多場教育普及性質的音樂會。

1927年,科林·戴維斯生於一個銀行出納員之家,早年曾學習單簧管,力排眾議堅持走音樂之路,在考上英國皇家音樂學院后,始學指揮。1949年服兵役過后,作為單簧管演奏家的戴維斯,在一次偶然機會中上台指揮了莫扎特的歌劇,這段經歷對他影響極大。多年后他在一次採訪中提到,那次經歷令他體會到莫扎特的作品中“擁有一切平衡音樂和人性的元素”。

在國際樂界,戴維斯以其對莫扎特、西貝柳斯和柏遼茲的詮釋而聞名。在其去世后,社交媒體上立即出現了英國各界人士的懷念帖子,包括了國際聞名的威爾士女高音歌唱家凱瑟琳·詹金斯,及寫下“科林·戴維斯為音樂帶來了歷史性的貢獻”的業外人士、英國勞工處負責人哈裡耶特·哈曼。英國古典電台“古典調頻”宣布將在這個周末播出戴維斯悼念專集。

一生與英美頂級樂團緊密合作

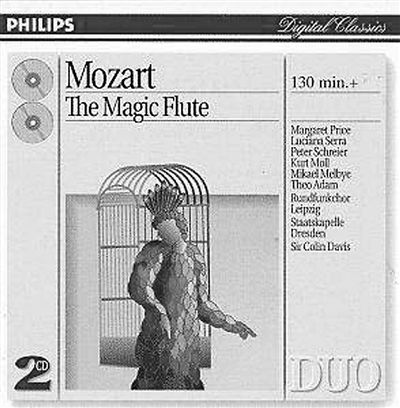

戴維斯與倫敦交響樂團的緣分始於半個世紀前,他最初以獨立指揮的身份與樂團合作,之后任職BBC蘇格蘭交響樂團的助理指揮。在此期間,戴維斯接觸了大批非常演曲目,其中就包括了后來他極為擅長的柏遼茲的作品。1959年,戴維斯在指揮家克林佩勒臨時缺陣之際救場,在倫敦皇家節日大廳內指揮了莫扎特的《唐·喬萬尼》,受到當時樂評人的激賞。一年后,戴維斯又代替因病缺陣的指揮家托馬斯·比徹姆,在著名的格林德波恩歌劇節上指揮了《魔笛》,從而逐步建立了他詮釋莫扎特作品的威信。1961年戴維斯上任薩德勒·威爾斯歌劇院樂團的音樂總監,在其后的5年內,他帶領樂團演出了廣泛的曲目,包括現代派作曲家庫特·威爾等人的作品,還為理查德·羅德尼·本內特的作品做了世界首演。

1965年,戴維斯上任BBC交響樂團首席指揮,並受到前輩鼓勵,在樂季中演出新作品。但作為聞名遐邇的年度夏季逍遙音樂會(BBC Proms)的“御用”樂團,在前任馬爾科姆·薩金特手中接棒的戴維斯深感壓力。1970年,兩大樂團向他拋來繡球:在美國波士頓交響樂團和老家的科文特花園皇家歌劇院之間,戴維斯選擇了后者。但前任壓力依然存在——最初人們常將他和樂團前任指揮喬治·索爾蒂相比較,不過戴維斯最終穩住了陣腳,在任期內的15年裡,與樂團一起成就了自己的拿手好戲:包括柏遼茲、布裡頓、莫扎特的主要歌劇作品以及威爾第的《法斯塔夫》等。現代作品中,他則以演繹邁克爾·蒂皮特和阿爾班·伯格的曲目著稱。

在英國之外,戴維斯也擁有國際聲望。他於1969年完成了美國大都會歌劇院的首演,1977年在德國拜羅伊特歌劇節上指揮《唐豪塞》,成為首位亮相拜羅伊特的英國指揮。1986年他登陸維也納國家歌劇院,1994年則亮相巴伐利亞國家歌劇院。從1983年到1994年,戴維斯任巴伐利亞廣播交響樂團的首席指揮,指揮了不少布魯克納和馬勒的交響曲。同時他跟德累斯頓國立交響樂團也保持緊密合作,期間還婉拒了美國克利夫蘭管弦樂團和紐約愛樂樂團的首席指揮職務邀請。1998年到2003年,戴維斯任紐約愛樂的客席指揮。

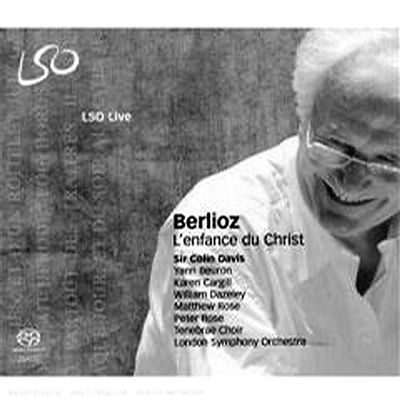

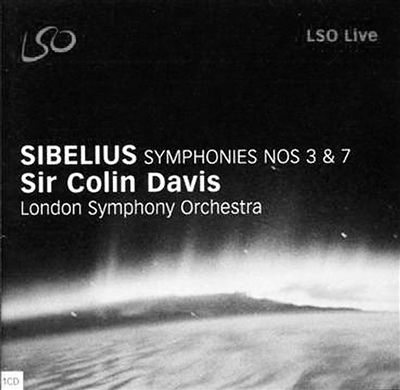

1995年,戴維斯被任命為倫敦交響樂團首席指揮,其實早在1964年他已率樂團做過巡演。在漫長的任職期間,戴維斯帶領樂團排練了埃爾加和尼爾森多部鮮為人知的作品,並繼續將其擅長的蒂皮特、西貝柳斯和柏遼茲作品發揚光大。

曾錄勃拉姆斯、西貝柳斯、柏遼茲等人全集

戴維斯經歷過現代錄音的黃金時代,他早期的一張廣受好評的錄音是貝多芬第七交響曲的黑膠唱片,並引出了1962年廣播人和樂評家愛德華·格林菲爾德一段為人樂道的樂評:“我從未想要為這版雙聲道的錄音多寫幾行,可是演出實在讓我忍不住要抒情。戴維斯,再多來一點貝多芬吧。”

戴維斯的大部分錄音是與飛利浦唱片合作的,包括莫扎特、普契尼和柏遼茲的作品。他與波士頓交響樂團錄制過西貝柳斯全套交響曲,與阿勞合作錄制了貝多芬和勃拉姆斯的鋼琴作品。在與RCA唱片公司合作的晚期錄音中,戴維斯再次錄制西貝柳斯全集,並錄下了勃拉姆斯的交響曲全集及《德意志安魂曲》。

他剛上任倫敦交響樂團指揮時,碰上了古典錄音產業的滑坡,令他幾乎水到渠成地率領樂團邁進“自創廠牌”的新時代:在“倫敦交響現場錄音系列”下,戴維斯錄下了自己的第三輪西貝柳斯全集以及柏遼茲全集,並獲得了一項格萊美獎。他還留下了一套埃爾加和尼爾森的交響曲全集錄音。

頗有深意的是,戴維斯在倫敦的最后一場音樂會是2012年6月26日在聖保羅大教堂舉行的,上演的是他擅長的柏遼茲,曲目是《安魂曲》。

■ 樂評人說

柏遼茲的最好當代闡釋者

王紀宴(著名樂評人):

我最早知道戴維斯是在上世紀80年代中期,但當時國內對戴維斯了解不是特別多,那時我們更熟悉的是卡拉揚、伯恩斯坦這樣更國際化的指揮大師。不過進入90年代,他就開始為越來越多的國人熟知,因為當時大家看唱片指南,其中隻要提到柏遼茲,戴維斯就是一個繞不開的大家。

戴維斯指揮柏遼茲這個領域有不可代替的作用。如果沒有聽過戴維斯指揮阿姆斯特丹音樂廳管弦樂團演奏柏遼茲《幻想交響曲》的經典錄音,那就意味著你錯過了柏遼茲當代最好的闡釋。戴維斯雖然是英國人,但他對柏遼茲這位法國作曲家有很獨到的理解,他在展現柏遼茲獨特的浪漫精神、以及配器的絢爛方面很到位。之后大家就從柏遼茲擴展開去,發現他的貝多芬、莫扎特、西貝柳斯也都是很好的。

我覺得戴維斯指揮的風格集中了英國傳統指揮家的精華所在,比較率真,遠離煽情和媚俗的路子,在忠於總譜的情況下,有一種很清新、自然的風格。其實很多英國指揮家都有這個特點,但戴維斯把這些優質的特點發揮到了頂峰的狀態。

何鷹(2004倫敦交響樂團北京演出負責人):

2004年倫敦交響樂團要做世界巡演。當時戴維斯是倫敦交響樂團的首席指揮,我們都蠻興奮的,因為他從來沒來過中國。但是快到簽約的時候,卻說戴維斯來不了了,說是因為身體原因。但我們分析,可能是他們更看重日本市場,因為日本比較有錢。他們到中國場次少,贊助公司可能出不了那麼多費用。

當時知道這個消息,我們特別著急,也提出可以追加費用來請他,但最后雙方也沒能達成一致。當時我們就覺得這應該是讓戴維斯來中國的最后機會,因為當時他年齡已經很大了,77歲,但最后沒能成功很遺憾。

后來定了當時還算新人的丹尼爾·哈丁。在宣傳演出的時候,我們出了一款海報,把跟倫敦交響樂團合作過的前幾任的藝術總監照片都印在上面,包括普列文、戴維斯,也是希望戴維斯能幫助起到宣傳的作用。

雖然是哈丁指揮,但那場演出的效果其實也很好,當時創下了北京保利劇院票房單場的最高紀錄,大概是110多萬元。(特約記者張璐詩、見習記者江楠)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間