鋪開一張信紙,提筆寫下自己的心緒,裝入信封,交給郵筒,等待遠方親朋的回復——這樣的體驗,您還記得嗎?網絡技術的發展,微信、QQ等即時通信工具的普及,改變了人們的交往方式,也使得書信這一有著特定格式和內涵的文體日漸式微,趨於消亡。

書信曾是我們理解人物、認識歷史的通道,也是學習做人、處世、治學的重要參考。僅以公開出版並有一定影響的家書而論,大多集中在近現代,主要編選對象有幾類:一是重要歷史人物,如《曾國藩家書》、《梁啟超家書》等﹔二是著名的學者作家,如《傅雷家書》、《勵耘家書》、《林紓家書》、《沈從文家書》等﹔三是老一輩革命家,如《謝覺哉家書》、《董必武家書》等。本期青閱讀,我們來談談家書背后的故事。

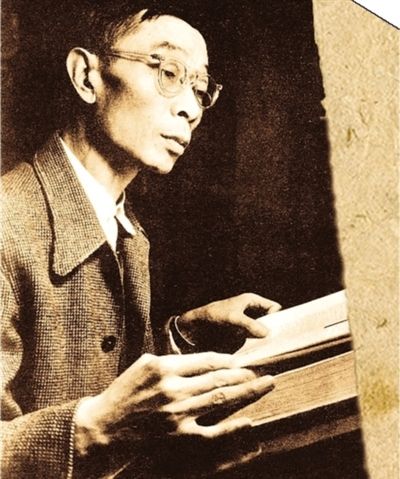

為《傅雷家書》找一個“安身立命之地”

歷年來讀者最多的書信集,除《曾國藩家書》外,就要屬《傅雷家書》了。今年9月,傅雷夫婦辭世將滿五十周年,從2017年起,傅雷著譯作品將進入公版。今年也是《傅雷家書》面世35周年。1981年,在出版家范用先生的主持下,三聯書店出版了傅敏編選的《傅雷家書》,影響深遠,三十多年來出版社換了好幾家,各種版本層出不窮,侵權官司也有數起,那麼一旦傅雷的文字進入公版,《傅雷家書》會不會呈現一派出版“亂局”?

青閱讀記者從譯林出版社獲悉,該社得到了傅雷之子、家書編者傅敏的版權代理方——合肥三原圖書出版服務有限公司的授權,獨佔家書的“完整著作權”,今年六七月間推出了兩個版本(面向一般讀者的“平裝本”、面向學生的“新課標本”),均由傅敏編定。也就是說,譯林版《傅雷家書》獨享了一些未進入公版的內容,如傅家的照片、傅雷家書墨跡、傅聰回信、樓適夷序言、金聖華譯英法文家書、金聖華譯注等。該社負責人表示:“即使2017年傅雷作品進入公版,其他任何家書選本也無權收錄這些內容,真正完整、豐富的《傅雷家書》,隻能在譯林社找到。”

傅敏的版權代理人江奇勇先生自2003年接手家書的版權事宜,他進一步向青閱讀記者解釋說,“傅雷家書”作為書名不受著作權保護,但2017年起如果有其他人編選傅雷的書信出版,不能單獨以“傅雷著”署名,而是必須同時有匯編者的署名。他還介紹了家書的主要版本情況:三聯版《傅雷家書》自1981年面世以來出過五版,逐漸增補,從最初的14萬字擴展至27萬多字﹔2003年轉至遼寧教育出版社,新增34封家信,全書近34萬字﹔其后轉至天津社會科學院出版社、江蘇文藝出版社,主要也是這個版本﹔2014年江蘇文藝出版社推出《傅雷家書全編》,50余萬字。江奇勇告訴青閱讀記者,從2003年算起,家書的各種版本累計銷售300余萬冊。他表示,考慮到2017年傅雷作品進入公版,家書誰都可以編了,而傅聰、傅敏兄弟不希望寄托他們對父母的紀念和哀思的家書,被各種他人的選編本侵擾,所以需要保留一個完整權威的版本,授權譯林社獨家出版,“作為家書的安身立命之地”。這些獨家內容的合約為7年。

江奇勇也是傅雷家書系列圖書的策劃人,他認為家書是一部“大書”,可以作為“一條產品線”進行立體開發。“三聯版家書側重於文化藝術,讀者主要是知識分子。實際上家書不限於此,還有很多人倫日用方面的內容。由於中學語文課本的收錄,老師的推薦,家書很大的讀者群是學生和家長。傅敏先生是資深中學教師,他注意到這種變化,譯林版的‘新課標本’,就是他為中學生精選的,少了長篇論述,多了短小故事。輕鬆的‘新課標本’和內容厚重、面向知性讀者的版本相輔相成。” 江奇勇說,譯林版家書未來還將有多個版本,面向不同的讀者,進行不同視角、不同層次的開發。

那麼,作為《傅雷家書》的“老東家”,並出版過大量傅雷著譯作品的三聯書店怎樣應對“公版”帶來的變化?該社編輯王競告訴青閱讀記者,今年九十月間,三聯將推出傅雷著譯作品紀念版六種,其中包括傅敏編選的《傅雷書信選》和《傅雷談藝錄》。“我們的追求是‘化繁為簡,回到本初’,也就是尊重傅雷原作,保存原貌。”

電郵與微信不能取代的是什麼

三聯書店旗下的生活書店相繼推出了兩本老一輩革命家的家書選,“延安五老”中的兩位。先是2015年的《謝覺哉家書》,集結了謝覺哉寫給家人的九十余封書信,是比較私人的表達,大多以“教育子女”為主要話題。該書的整理者是謝覺哉之子、著名導演謝飛。

“我的湖南的兄姐與母親將多數書信的珍貴手跡保存了下來,實屬不易。看著這些已經發黃變脆的信函,看著父親從青壯年到老年不斷變化的毛筆書法,看著那些信封、郵票,我不禁感慨這已經或即將永遠消失的書信交流方式的美好與偉大!”在編撰過程中,謝飛十分感慨,“數字、網絡技術的發展,電話、微博、微信等的使用,讓人們遠在天涯如咫尺,過去親人、朋友、同事之間的思念、擔憂、述說的需求與情感,全沒有了醞釀和表達的空間與時間。它給我們人類的文化與情感帶來的是進步還是退化,誰又能說得清楚呢!”

今年7月面世的《董必武家書》,收錄董必武書信68封,附錄其夫人何連芝家書10封,內容涉及很廣,從家庭瑣事、教導晚輩到治國大政等等都有覆蓋。這本書的編者是董必武的孫子董紹壬,為了找尋爺爺寄出的書信,他和紹字輩的同宗兄弟一起到過紅安朱家沖老屋,在偏僻破舊的祖居廳堂正中的小抽屜櫃中,找到了六封家書。

收集編輯家書的過程,對董紹壬來說是一次時空穿越之旅。“爺爺去世的時候我才三歲,遺憾沒有得到老人家的‘真經寶典’。可惜的是那個時代並不流行‘時間膠囊’,有時候想想,如果若干年后能在一個規定的時間,能夠有機會看到一個有著如此學識和經歷的長輩給你寫過的信或詩,會是什麼樣的感覺呢?”

“家書可以更具體地讓讀者走近老一輩革命家,看到他們作為父親、作為丈夫、作為長輩的一面。書信也留存了這些富有學養的前輩身上的文化印記,他們都是晚清的秀才,身上保留著中國傳統的文化基因。”生活書店編輯郝建良告訴青閱讀記者,出版這兩本家書,也讓他思考著“逝去與保存”。“兩位革命前輩都是用毛筆寫信,每封信都是一幅書法作品,這樣的家書承載的豐富的文化情感是我們今天的微信、短信不能取代的。”他說,與沒有手機的年代相比,這些年自己也很少寫信了。今年5月,他寫了一封信給朋友,拿起鋼筆寫信的感覺格外親切。“其實也不必悲觀,書信不會消失吧,寫信和收信需要一種時間和空間的間隔,多年之后翻出這些信件,看著自己字體的變化,想到寫信時自己和對方的心情,還可以有一種深刻的回味。雖然微信與電郵可以快速地傳遞信息,人們還是需要在一個相隔的時空裡醞釀自己的感情。”

手寫的書信,無論會不會徹底消失,都將變得越來越奢侈。人類的思維和寫作必然受到工具的影響。若干年后,誰還會閱讀我們匆匆寫下的電郵?數字的海洋裡,還能編出一本類似《傅雷家書》的經典,惠及萬千讀者嗎?

(記者 尚曉嵐 張知依)