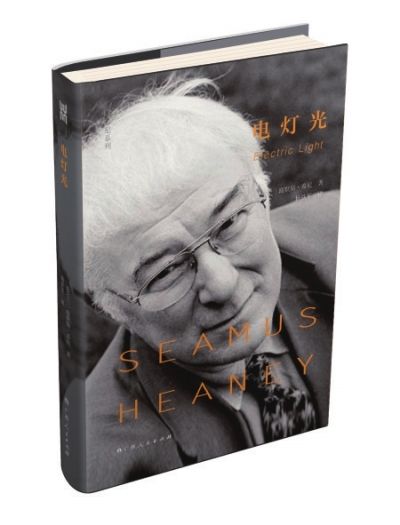

2013年8月30日,諾貝爾文學獎得主、被譽為葉芝之后最偉大的愛爾蘭詩人謝默斯·希尼,因突發疾病在都柏林一家醫院離世,享年74歲。三年后,廣西人民出版社的“大雅詩叢”引進出版了希尼晚年的三部重要詩集《電燈光》《區線與環線》《人之鏈》。

譯者之一的楊鐵軍說,讓他印象最深的是希尼的“語調”,這位詩人的語調不是高昂的,而是永遠像一個親切的人在跟你說話。相比之下,國內一些詩人把個人塑造成一個對抗者的形象,而希尼的詩會給大家呈現不一樣的東西。

□關於詩集

籌備三年出版三部詩集

此前內地出版社系統引進希尼的作品並不多,比較知名的為作家出版社於2001年出版的《希尼詩文集》。這次由廣西人民出版社引進出版的“希尼系列”總共有5種,包括獲諾獎之前10部詩集的精選集《開墾地:詩選1966-1996》和《踏腳石:希尼訪談錄》,以及他獲諾獎之后的三部短詩集《電燈光》《區線與環線》《人之鏈》。

目前,這三部短詩集已經面市。廣西人民出版社社長盧培釗表示,這三部詩集從2013年開始著手出版,到現在花了三年多時間。“最重要的還是要感謝這套書的譯者黃燦然、楊鐵軍、雷武鈴、王敖四位先生。目前出版的三個譯稿,都經過了反復修訂,隻要一看譯后記就能感受到。比如《電燈光》,楊鐵軍老師說,很多句子都在腦子裡背過了。”

其中,楊鐵軍翻譯的《電燈光》是希尼的第11部詩集,這本薄薄的詩集幾乎囊括了所有詩歌體裁:抒情詩、哀歌、十四行、歌謠、史詩、翻譯、沉思性的組詩等,貫穿始終的主題是詩人對過去的回憶,在個人生活的基礎上,把視野拓寬到愛爾蘭的泥沼、政治現實和文學傳統的廣闊天地。

雷武鈴翻譯的《區線與環線》是希尼的第12部詩集,曾獲得英語世界最負盛名的詩歌獎艾略特獎,這部詩集既有對當前世界最嚴峻的政治問題的關注,也有對前輩詩人的致敬和緬懷,但起支撐作用的,還是詩人一貫對自己從小生活和成長的地方的人與事的回憶與記錄。

王敖翻譯的《人之鏈》則是希尼的最后一部詩集,曾獲得《波士頓環球報》年度最佳詩集、格裡芬詩歌獎等。詩集立足於詩人晚年,深入過去找回經歷中的每一次啟示和証明。其核心是一個不斷擴展的形象:人與人拉起手站在一起,逐漸連成一片,跨越時空蔓延而去。此外,黃燦然翻譯的《開墾地:詩選1966-1996》和雷武鈴翻譯的《踏腳石:希尼訪談錄》將於近期出版。

□譯者解讀

希尼啟發大家從生活細微出發

詩人、翻譯家楊鐵軍現居美國,他覺得翻譯希尼的詩歌是一個學習的過程,最讓他印象深刻的是詩人的“語調”。他說:“希尼的語調,從來不是很高昂的。不管他說什麼,你永遠不會看到一個高大的希尼,在他所說的事情之上涌現,他永遠像一個很親切的人在跟你說話,你不可能把他塑造成一個犧牲者、英雄的形象。我有感於當下的詩歌寫作,一些中國詩人把個人塑造成一個對抗者的形象,這在我看來是不太真實的。所以,希尼的這些詩集翻譯過來,希望向大家呈現一些不一樣的東西。”

在翻譯過程中,楊鐵軍注重詩歌本身內在的邏輯關系,“我們的不少翻譯,都把原詩抹平了,就是說他想做到非常的光滑自然,很多時候是把原詩抹了一層膩子,你翻譯成了漢語,很多東西都看不到了。”在《電燈光》中,楊鐵軍做了一些注釋,這些注釋大多是一些背景材料的補充說明,他希望讀者根據這些材料能夠看到希尼“內在的邏輯”。

通過希尼的作品如何看待這個人?楊鐵軍用“恐怖”來形容,他覺得希尼正如中國的孔子,是一位聖人。“在他的詩歌裡,他永遠站在一個正確的地方,他從來沒有犯錯,這不是演的,他真就是這麼一個人,他是真誠的。”而這些“正確”體現在希尼對日常生活的深刻挖掘上,比如他寫一個朋友兒子的葬禮,寫的全都是生活中的事情,“他當然也寫流血、暴力,但都是截取一點,比如說血從后擋板中流出來,他從來沒有發表一個對世界的看法。”

在楊鐵軍看來,閱讀希尼的作品可以看到“現代詩”原有的樣子,而不是所謂的“像詩的詩”。另外,希尼也啟發中國詩人,從生活的細微處出發,去真正認識自己所處的生活。

他是個既土氣又洋氣的詩人

河北大學文學院教授雷武鈴翻譯完《區線與環線》之后,寫了一篇長長的后記。與楊鐵軍類似,他覺得閱讀和翻譯希尼的詩歌是一個“受教育”的過程。對於在大學中文系“文學史”體系教育下成長起來的雷武鈴來說,糾正了他對西方詩歌流派、運動思潮的標簽化認識,重建了對西方現代詩歌的認識。此外,還有對希尼作品本身的政治、倫理性,語言藝術的認識等。

雷武鈴覺得希尼是一個既土氣又洋氣的詩人,他的土氣體現在對於成長地方的忠誠,所有作品都有一個根基。挖泥炭、種土豆、捕魚、牽牛配種、打鐵等,這些生產活動在希尼的作品中反復出現,正如他在給傅浩的信中所說:“這些詩的作者是在山地鄉間的一個農場開始生活的,我的大多數作品都基於那個時代和那個地方的記憶。”

另一方面,希尼又非常洋氣,“希尼對但丁的詩、對維吉爾的詩,對《貝奧武甫》這樣的英雄史詩,他都有過翻譯。他對古希臘悲劇,如索福克勒斯的理解,也是非常深的,他對莎士比亞的引用,各種典故的化用等等,這都是他洋氣的一面。”雷武鈴覺得希尼是一個立足地方,同時又對整個歐洲文明、整個歐洲詩歌傳統非常精熟的一個人,“希尼可不是一個鄉村知識分子,不是一個鄉下的‘土八路’。他不是沒有見識的人,沒有出過門的人,他有他的選擇、判別,他有他的決定。”

■鏈接

希尼是誰?

謝默斯·希尼(SeamusHeaney,1939—2013),享譽世界的偉大詩人、劇作家、評論家、翻譯家。1939年生於北愛爾蘭德裡郡,1961年畢業於貝爾法斯特女王大學,當過中學教師和母校的文學教師。二十多歲即以詩集《一位自然主義者之死》聞名詩壇。

1972年和家人移居愛爾蘭都柏林。曾任美國哈佛大學修辭學教授,英國牛津大學詩學教授。獲艾略特詩歌獎、毛姆文學獎、史密斯文學獎等系列重要獎項。1995年因其“作品洋溢著的抒情之美,以及對倫理的深刻理解,凸顯了日常生活的奇跡和歷史的現實存在”獲諾貝爾文學獎,被稱為“繼葉芝之后最偉大的愛爾蘭詩人”。

■詩歌選摘

《詩人對鐵匠說》

謝默斯,給我打一件隨身下地的東西,

一件適合挖土和鋤地的工具,

輕便,靠著舒服,下鏟或上提都省力,

拋光漂亮,修飾,使用都很合手。

在刃片的閃光中不能有鐵錘的痕跡。

要能握緊,有彈性,適合承受重壓,

柄杆要緊緊塞進承窩,要極其筆直,

我要一直用著它直到我倒下,從不抱怨。

鐵板和它的邊緣都不能有皺痕或彎曲——

我要看著它在鐵砧上打成形在銼刀下變鋒利﹔

木頭的紋理和柄杆的線條要完美相配,

最重要的是,它的聲響,要像鐘聲一樣甜美。

——選自《區線與環線》

■雷武鈴解讀

希尼的詩,光讀一遍,效果出不來,因為它太復雜了。詩中的鐵匠就叫謝默斯,和希尼的名字是一樣的。這首詩裡面有一點幽默,語氣非常輕鬆,一個人要打一個鐵鍬,結果提出了非常苛刻的要求,什麼都要做得好,他最后還說“最重要的是,它的聲響,要像鐘聲一樣甜美”。這是表面,而它隱含下面的一個意思是說,這種追求,也是對詩歌、或者對語言的一個要求,他要求形式上、音韻上都很優美,這首詩整個邏輯都是這樣的。

京華時報記者 田超