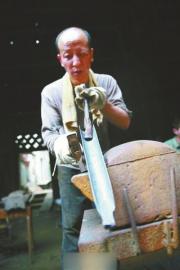

手工藝人制作洛陽鏟。(圖據大河報)

洛陽鏟就是用來辨別土質,從而判斷泥土下是否有貨的工具。

洛陽鏟已經有“改邪歸正”的用武之地了

人像復原技術。

“十墓九空”的洛陽正在打造一座洛陽鏟博物館

洛陽鏟神奇嗎?當然——一把鏟下去,古墓位置分分鐘搞定從“惡名”遠播到改邪歸正——過去是盜墓工具,如今成了考古利器

這是一個真實的故事。

一位民警在執勤期間,路遇一輛面包車,一輛普通得不能再普通的面包車。盤查時,民警下意識上下打量了下車內的物品,有撬棍,有鐵鍬,也都是些尋常農家的工具。他再細細一瞧,有幾根怪模樣的東西,像是鏟子,但鏟斗很窄,隻有幾厘米寬,呈“U”字半圓形。 旁人若是看到,也就一晃而過,可這位民警卻一眼就認出來了,那是一把“洛陽鏟”!近些年,盜墓小說的風靡,讓堪稱“摸金校尉”必備神器的“洛陽鏟”出鏡率蹭蹭往上漲。而這位民警也正是憑借這把洛陽鏟,牽出了一整個盜墓集團。

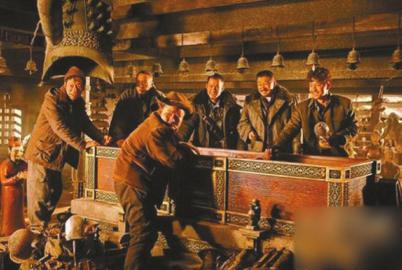

《盜墓筆記》《鬼吹燈》系列瘋狂被拍攝成影視劇,最新一部電影這周又新鮮上映,再度掀起一股“盜墓熱”。而作為“網紅”的洛陽鏟,到底是個什麼樣神奇的物件,它最早打哪兒來?又怎樣擺脫曾經的“惡名”,變成考古的利器?

洛陽鏟的起源 有兩種傳說

說起盜墓,沒有人不知道洛陽鏟。

這是盜墓小說界普遍廣泛出現的工具,簡單,實用。《盜墓筆記》裡,三叔拿著地圖找到了一處。隻見他用手捻了捻土,拍拍地面說:“埋得太深了,估計得下鏟子。”這裡所說的鏟子,便是盜墓神器“洛陽鏟”。在各式各樣的盜墓作品中,盜墓賊除了可以看風水尋寶藏,判斷藏寶地的具體位置,很多就靠“洛陽鏟”。一把鏟下去,古墓位置分分鐘搞定。

洛陽鏟的來歷,有兩種說法。一種說法是明成祖時期,鄭和七下西洋,寶船所到之地將所帶物品饋贈於當地人,其中就有當時出土的一些文物,而這些文物在國外備受青睞,后來我國士大夫階級亦是將賞弄古玩視為其志向高雅的一個標准。這樣漸漸也有了市場。有了這些重要的市場,民間就盜墓成風,而洛陽則成為眾目睽睽之下的“寶地”,外來人以及當地人開始瘋狂的盜挖洛陽北邙山上個古墓,在盜墓的過程中,出現一種略帶凹形的鐵鏟進行勘探,這就是洛陽鏟的雛形。

另一種說法,據傳為洛陽附近農村的李鴨子於20世紀初發明。1923年前后,馬坡村村民李鴨子來到他家附近一個叫孟津的地方趕集,轉了一會兒,他便蹲在路邊休息。李鴨子平日裡以盜墓為生,所以他經常想的也是有關盜墓的問題。這時,他看到離他不遠的地方有一個包子鋪,賣包子的人正准備在地上打一個小洞,他在地上打洞的工具引起了李鴨子的興趣。因為他看到,這個東西每往地下戳一下,就能帶起很多土。盜墓經驗豐富的李鴨子馬上意識到,這東西要比平時使用的鐵?更容易探到古墓,於是他受到啟發,比照著那個工具做了個紙樣,找到一個鐵匠照紙樣做了實物,第一把洛陽鏟就這樣誕生了。

看似簡單卻需 20多道工序

常見的洛陽鏟呈半圓筒形,長20至40厘米,直徑5至20厘米,裝上富有韌性的木杆后,可打入地下十幾米,通過對鏟頭帶出的土壤結構、顏色和包含物的辨別,可以判斷出土質以及地下有無古墓等情況。這把看似簡單的鏟頭,即便是非常熟練的匠人,打制出來的廢品率也很高。

關於洛陽鏟的制作工序有20多道,制坯、?燒、熱處理、成型、磨刃……最關鍵的是成型時打造弧度,需要細心敲打,稍有不慎,打出的鏟子就帶不上土。

這種鏟子隻有洛陽幾家手工藝作坊生產,而且至今隻能手工制造。而一把好的洛陽鏟要求刃口鋒利硬度高,即便鏟中石塊等物體也不卷刃缺口。鏟身要具有一定的韌性,這樣才不容易折斷。好的洛陽鏟插入土內吃土銳利,拔出后褪土快捷。並且能夠打穿並提取斷磚厚瓦。

使用洛陽鏟也有講究。身體站直,兩腿叉開,雙手握杆,置於胸前,鏟頭著地,位於二足尖間,用力向下垂直打探。開口到底,不斷將鏟頭旋轉,四面交替下打,保持孔的圓柱形。否則探不下去,拔不上來,將鏟卡在孔中。打的孔要正要直。正是不彎,直是不歪。打垂直孔也並不十分容易。測驗探孔的正直彎曲,可以拿電筒之類,借助光線,垂直從孔口往下照,光線射到孔底,則孔是直的。如果光線射到孔壁下不去了,則孔是彎的,必須修整工具后再打。打彎孔很費勁,雙手拔杆時也可以將肩頭頂靠接杆借力上拔。

往昔盜墓工具 如今考古利器

說白了,洛陽鏟就是用來辨別土質,從而判斷泥土下是否有貨的工具。

相傳,中國古墓葬最集中的洛陽邙山地區“十墓九空”,盜墓者用的就是洛陽鏟這種工具。“洛陽鏟”也由此而“惡名”遠播。不過,現在的洛陽鏟已經有“改邪歸正”的用武之地了,它不再是考古界的專有工具,特殊工藝制造出來的洛陽鏟在建筑、公路、鐵路、礦山學校選址等領域裡都發揮了重要作用。

特別是在地基灌樁和地質勘探等方面,洛陽鏟已是必不可少的工具,可利用洛陽鏟對基坑開挖進行質量檢驗。用考古工作者的話來說,如今學會用洛陽鏟來辨別土質,已是他們的基本功。

與此同時,在現代技術的影響下,洛陽鏟的外形也出現了某些優化。比如將長木柄換成了螺栓固定鋼管,比如升級為電動版本,類似U型電鑽,方便建筑勘探。

據了解,洛陽有人正在打造一座洛陽鏟博物館,該館共分為4個展廳,分別是洛陽鏟雛形時期、成熟時期、發展時期以及文創時期,通過實物展示與圖文介紹的方式,全面展示洛陽鏟發展的“前世今生”。根據探訪過這間博物館的記者描述,館內陳列了大大小小數百個不同形狀、不同時期、不同功能的洛陽鏟。其中,有一部分洛陽鏟,曾參與過重要的考古發現,西安秦始皇陵、二裡頭遺址等考古發掘中用過的洛陽鏟都有收藏。而有些鏟子甚至是該館負責人專程到考古現場跟考古人員“置換”的。

同步報道

古人墓穴真的機關重重?

大都是作家“腦洞大開”

在盜墓小說裡,古人的墓穴可謂機關重重,飛弩暗器亂飛,一進入便有萬箭齊 發 或 者 石 人 擋路。相關考古專業解釋,古人也不希望死后墓室被盜,他們採取的方法大多是深埋墓室或者在墓室外加用巨石或積沙。積沙墓就是在墓道和墓室周邊填滿細沙。盜墓賊想要進入墓室,便須把沙掏空。然而沙呈軟性,掏出一點,周圍流沙即刻補充過來,循環不絕。河南省上蔡縣的郭庄楚墓,2000多年來盜墓賊多次盜掘仍留下大量文物,便在於積 沙 起 的 防 盜 作用。墓室深埋也是防盜的一種手段。商周和漢代的土坑墓,有的深達10幾米。盜墓賊想要盜取,便不得不權衡塌方的危險。

電視台曾播出過一個關於清朝皇帝的墓被盜的過程,但由於某種原因主墓室沒有被盜,后來中國考古專家再次進入主墓室,並成功打開由水銀液壓控制的門,而這已經是古墓裡比較先進的一種機關了。紀錄片裡還重點說到,大家最關心的就是古墓裡有沒有機關暗器之類的東西,答案是“有的”,但我國的考古史上還沒有發現過,也就是說大部分的墓是沒有的,有的也已經因為年代長而失效了。國外的機關不過就是在墓內放有毒藥之類的東西,但無論國內還是國外至今沒有碰到小說中所描寫的那種千奇百怪的古墓暗器。古墓中的機關倒是有的,當然這些機關都是為了當時的某種需要而弄的,就像上面所說的水銀液壓門,當工匠們安葬好主人后出墓室時,這個門必須要讓他們出去,而且在他們出去后別人進不來,所以就在門后挖了一個坑,裡面盛滿水銀,再在水銀中放一塊頂門石,當關門時石門會把水銀中的石頭壓下去,當石門關上后那塊石頭因為水銀浮上來,把門頂住,當然實際構造還會復雜一些。連天下霸唱也坦言,小說中的盜墓手法都是他根據易經、五行等傳統學說的相關知識虛構出來的。

普/及/一/下

洛陽鏟不是“唯一”

現代考古利器多

在很多人印象中,考古工作借助的工具多是一把鑿子、一把鐵鏟、一把刷子……現在告訴你,考古並不是這麼簡單的事情。如今的現代高科技手段為考古工作安上了“千裡眼”。GIS技術、遙感探測技術、地磁探測法、三維掃描等新技術在我國田野考古領域得到了越來越多的應用。

通過GIS人們可以將考古遺址的位置和范圍通過空間數據(如一系列點的坐標)設定,考古遺址內的遺跡、現象乃至每一件器物,都可以用准確的空間數據來表明位置。

這有助於考古學家運用地理信息系統技術,根據遺址中各種遺跡和器物的空間分布狀況,模擬和重建當時的某些歷史及其演變過程,從而方便地進行多重空間分析。遙感與航空攝影考古是遙感科學、地學與考古學有機結合的產物。一般是指從空間飛行器上裝備的光學、電子、微波等傳感器對地球表層的自然現象、資源狀況、環境變化及人文景觀等因素進行探測。而航空攝影是以上諸種遙感手段在考古學研究中運用最多的方法之一。遙感與航空攝影考古主要包括地球物理勘探、測量,航空攝影勘察和衛片、航片分析等。其中以航空攝影勘察,航片、衛片考古學分析為主,文獻研究、考古調查發掘及地球物理勘探為輔。

最有趣的當數人像復原技術了。通過墓主人的尸骨就能復原他生前的模樣。著名的長沙馬王堆漢朝長沙國丞相夫人,考古工作者就是根據其尸體,復原出辛追夫人昔日的模樣﹔還有依照清代香妃頭骨,復原出來的人像﹔據說曹操像也已經復原出來。

此外,在三維動畫普及的過程中,也已經運用到了考古技術中,可以通過前期掃描直接呈現出整個考古現場的狀態,並且是立體的、縱深的。不知道大家是否還記得前幾年太山出土的金棺,因為在金棺的外面綁著一根絲帶,這根千年絲帶能保存下來本身就是“奇跡”,考古工作者不想破壞它的原貌知道裡面的情況,就利用了掃描透視技術,這也是科技應用的一種體現。

很多國內知名的考古項目,也都使用了高科技,比如河南安陽的曹操墓,引進了多項考古新技術,如聘請南京大學對地下遺跡進行遙感測試、在墓葬的遺跡全部暴露出來后進行飛機航拍、數碼技術在曹操高陵考古發掘中的應用、網篩和出土文物的密封保存、衛星定位系統的應用、GPS周圍地形圖的精確測繪、墓室的三維動畫制作、墓室結構的激光掃描和重建等等,可謂是高科技匯聚的一次成果展示。

據了解,近年來,美國芝加哥大學藝術中心對散落海外的天龍山石窟佛造像逐一進行了三維掃描,用這樣一種技術,來進行信息採集、建立模型,並通過電腦軟件進行整合處理,根據現有數據進行配比,試圖呈現造像本來的面目。

當然,電腦上的呈現只是數字化的一部分,一方面可以為數字博物館做鋪墊,另一方面這些數據可以對接到3D打印機上,直接打印出佛造像,復原出一個與“本尊”一模一樣的佛造像來。是不是很神奇?這些復制品可以在全國乃至世界巡回展出,再現天龍山石窟的全貌,到那時似乎是一場穿越之旅。

同時,也通過科技的力量,讓人觸摸到歷史,從而感知歷史的魅力。

日前,還有一項技術運用於文物考古工作中,那就是對五台山的佛光寺進行了數字化勘察統計,通過三維激光掃描、傾斜攝影測量、近景攝影測量為主的數字化記錄,得知該寺廟東大殿修繕活動共17次,平均每隔68年對東大殿或其陳設進行一次重修,約每200年進行一次較大的修繕工程,各種修繕痕跡的存在,也對今后的文物保護工作有了借鑒意義。本組稿件採寫華西都市報記者

伍翩翩