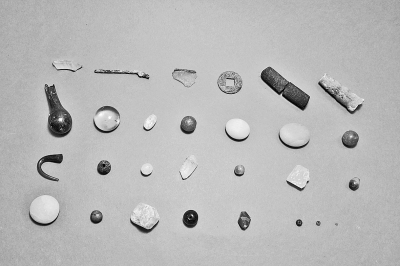

核桃園1號塔基石函內出土部分遺物 資料圖片

近日,考古專家確認河北臨漳鄴城遺址核桃園1號基址屬於北齊皇家佛寺大庄嚴寺佛塔遺址后,又有新的發現:在該寺塔基夯土基礎內基址出土石舍利函1件。經專家研究,確認其為我國目前保存最完整的舍利函之一。

考古專家在距離大庄嚴寺塔基中心夯土面2.3米的下方,基槽內最后一層卵石層的中心,發現了一個與舍利瘞埋有關的石函,石函的四角外側分別擺放一個青釉小罐,南面偏東處還有一個較大的青釉罐,罐內置放各類珠飾。

石函為青石質,略呈正方體,由函蓋和函身兩部分組成,長42.5∼44厘米、寬36∼38厘米。石函通體較為粗糙,未經打磨,保留了鑿刻痕跡,在函身上邊緣四角刻有字跡。石函內包含物種類繁多,其中主要以大量腐朽的有機質物品為主,還有各種質地的管、珠、墜飾、圓形和橢圓形石飾、銅錢、銅飾件及玻璃器殘片、鐘乳石殘段等,其中保存較好的一件長頸玻璃瓶中還殘存有水銀。

“舍利石函內放置物品類別多與佛經中的七寶有關,而長頸玻璃小瓶可能屬於舍利瓶,或者說小玻璃瓶中所盛水銀可以理解為舍利的替代物。”據中國社科院考古研究所鄴城考古隊專家副隊長何利群博士介紹,舍利函是佛教聖器物,是盛放佛祖或高僧火化后的尸骨的容器,是極為珍貴的文物。

該出土石函保存完好,其包括相對完整器物98件。石函內的“寶貝”讓人大開眼界,中部穿孔的瑪瑙珠有圓形、橢圓形和棱錐形,顏色分為橘紅色、橘黃色﹔透明的白玉髓環透著漂亮的層狀紋理,乳白色圓形的玉髓珠和無色透明的水晶半球飾光彩奪目,還有琥珀珠、玻璃珠、銅簪等。

據鄴城考古隊專家介紹,目前發現我國最早的佛塔埋藏的佛舍利容器是北魏太和五年(481年)定州佛塔塔基中的舍利石函,但遺憾的是,在1964年的搶救清理中沒有確定該石函與夯土塔基的位置關系。北魏洛陽城永寧寺塔基也曾發現懷疑為有地宮或瘞埋殘跡。永寧寺塔基西側有一橫穴式盜洞,盜洞直抵夯土塔基中心部位,清理到2米深仍未到底,因地下水位原因而放棄,發掘者懷疑這可能是瘞埋舍利的地宮舊址。東魏北齊鄴城趙彭城佛寺塔基的發掘,在中央塔剎柱礎石下面的夯土中筑有正方體磚函,因早年被盜,函內已空無一物。

“目前發現的與舍利埋藏遺跡或遺物有關的北朝佛塔塔基,有的石函雖未被盜掘,但石函與塔基營造之間的關系並不明確,有的則因盜掘破壞,出土遺物寥寥,難以了解瘞埋與營造關系、瘞埋內涵等信息。此次發掘的核桃園1號建筑基址,明確顯示出在方形木塔基礎的施工過程中,瘞埋石函、青釉罐、銅錢等遺物是十分重要的營造環節,且出土的石函等未被盜擾破壞,獲得了完整的實物資料,凸顯了其重要性。”鄴城考古隊專家表示。

大庄嚴寺塔基以石函為核心舉行埋藏活動,這與位於遺跡西約600米的趙彭城北朝佛寺塔基中發現的砌筑磚函埋藏聖物的方式不同,而與定州北魏塔基夯土中出土的太和五年舍利容器相似。大庄嚴寺塔基出土的舍利石函,反映了方形木塔基礎部分建筑程序與埋藏禮儀之間的關系,其出土的遺物也是研究中國早期佛塔埋藏制度的珍貴資料。