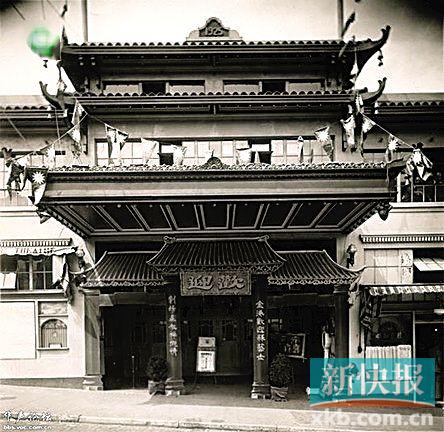

■海外唐人街的剧场历史悠久,条件有限,很难上演大型新编粤剧。图为美国旧金山唐人街的大中华戏院,摄于1925年。

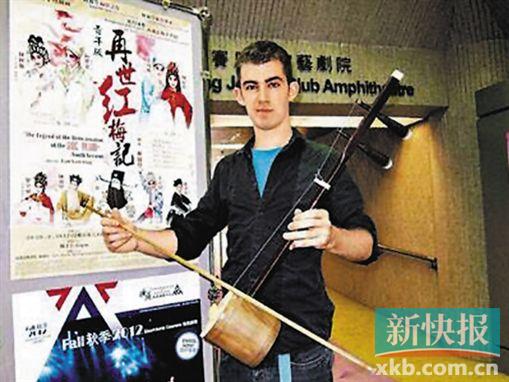

■美籍爱尔兰人麦俊文专门到香港学粤剧。

■美国小伙子劳永奇在羊城粤剧节上演《帝女花》。

■每年的羊城国际粤剧节,都吸引不少海外粤剧“发烧友”来参加。

新时代粤剧在海外传播的意义(三)

岭南文化学者,广州文学艺术创作研究院特聘研究员。喜欢看戏,不太懂戏,也不算痴迷。因为钻得不深,所以有疏离感。没有匠气,只有欢喜。如同隔着河流看彼岸的华灯,和影影绰绰的风流人物。

上期“粤人情歌”讲到,白超鸿、林小群认为,不管什么年代,演员都应该保持苦学苦练的精神。海外华人对粤剧的喜爱,在传统戏曲低迷之时,给了粤剧人有力的支持。但由于条件所限,粤剧在海外传播不易,发展就更艰难了。

“发烧友”只能维持气氛,要传承,得有接班人。在海外,也有不少对粤剧有兴趣的年轻人,他们一旦融入社会,这点微薄的兴趣就如一朵另类的浪花,迅速被汹涌的主流文化浪潮所湮没。然而即使是一朵短暂的浪花,也能折射晨光的色彩。白超鸿、林小群以及很多移民海外的老粤剧艺术家所做的,就是多保住几朵小小的浪花。

1

发烧友唱一支曲大概20美元

据白超鸿、林小群介绍,美国三藩市目前有二十多家粤曲乐社,比几年前又少了。这些乐社的水平参差不齐,社员以热爱粤剧粤曲的家庭妇女为主,俗称“闺秀”唱家。

乐社每周开一两次局,听曲免费,唱曲则要付钱。唱一支曲大概花20多元美元,用来凑钱租场地、请乐师。

乐社一般没有固定乐师,做一个局请一次,东拼西凑,谁有空谁来。乐师也多是国内移民出去的,都是熟人。一般的乐师一个晚上的劳务费是60多元美元,如果是较正规的演大戏,价格则数百元一台戏。

“闺秀”唱家学戏有一定时日,想登台表演,就几个人约在一起,凑钱租剧院、戏服、道具,印海报、戏票。票一般也不卖,都是送亲友的。这样算下来,演一台像样的戏,花销要1万多元美元左右。

由于条件所限,这些“发烧友”只能不时唱曲过过瘾,很少做大戏。一般一年演一次折子戏,庆祝华光诞。

今年的华光诞,白超鸿、林小群组织美西八和会馆演了三个折子戏。这三个戏的选择,是有深意的。林小群说:“今年华光诞我们演了《王宝钏之平贵别窑》、《柳毅传书之送别》、《风雪山神庙之情探》。《平贵别窑》保留了上世纪四五十年代南派粤剧的特色,《柳毅传书》看的是六七十年代生旦戏在唱功及表演上的细致,《风雪山神庙》是小武戏,八九十年代粤剧学校培养出来的学生,武功很好,对《情探》一折中的高难度动作得心应手。这三个折子戏,分别代表不同历史时期的经典。证明我们粤剧是跟着社会的潮流,一个阶段一个阶段创新、进步的。但是这种创新是尊重传统的,老实说我们现在看很多创新戏,看不懂,我看演员自己也不懂。中山大学王起教授以前给我们上课时说,粤剧就是要姓粤。这句话到现在还是有用的。”

2

做戏多做经典折子戏,绝少排全套

海外粤剧“发烧友”唱曲多过做戏,做戏也做折子戏。这不光是因为场地、服装等物质条件的限制,本质还是因为学艺的不容易。

曾梦云《美国纽约华人粤剧粤曲活动简介》提到:“(海外华人)普遍喜欢唱长且多小曲的新粤曲,对基础的二黄、龙舟、南音等较少研究;师傅多是用乐器伴奏或领唱,较少解析乐理;剧社艺员则多从录影带自学折子戏,对功架、程式懂得不多,绝少排演全套粤剧。”

沈有珠《当代粤剧海外传播的新变》提到:“短小精悍的折子戏已成为当今海外业余粤剧社团最主要的演出形式。这主要是因为:一方面,就剧团而言,由于连台粤剧投入资金较大,演出人员多,仅服装、灯光花费就非常大,而业余剧团的人力、财力都极为有限,根本无法胜任演出,即使排出戏来也无法到各地巡演。另一方面,就观众而言,大型粤剧将观众的注意力都吸引到了舞台灯光和布景的转换上,淹没了戏曲中最富特色的表演与唱腔,并不能达到欣赏粤剧的真正目的。加之一部连台本戏动辄要连演十天半月,观众也没有那么多的时间和精力来欣赏全本戏曲。”

事实上,即使是国内的粤剧演员出国演出,也很少演长剧,多是以折子戏为主。比如罗品超在美国,大多表演他的《五郎救弟》、《连环计之凤仪亭》、《林冲之郊别休妻》、《六月飞霜》等经典折子戏。

易红霞《空间 ·场合 ·形态——粤剧在城市 、乡村和海外唐人街的基本生存格局》则分析了广东粤剧团体赴美巡演的基本形态。包括:时间不超过一个月,地点集中在美国东西海岸,演员一身多职,有政府官员同行,演出集中在唐人街 ,剧目都是传统剧目。作者认为:“剧团在海外极少演新戏的原因,首先当然是海外观众对传统粤剧的喜爱,是他们对耳熟能详的乡音乡情的痴迷。但是,实地考察的结果,我发现还别有隐情:海外唐人街的剧场条件太差,根本无法上演像《花月影》这样的新派剧目;演出商的低成本运作方式,也无法消受大型剧目的昂贵成本。 ”

3

“在美国不能随便教人家翻跟斗!”

以上种种可见,海外粤剧的传播受到各种条件限制,传承与发展就更不容易了。

来向白超鸿、林小群学粤剧的“闺秀”学生,大多起步很晚,有些已经当祖母了。让白超鸿、林小群惊喜的是,这些学生的孙辈当中,也有对粤剧表现出浓厚兴趣的孩子。

白超鸿说:“我们有个学员,经常带着小孙子来上课。小朋友有一次看我演《平贵别窑》,回家就画了出来,好厉害的!”林小群说:“这个小朋友常常跟他奶奶去看戏,也喜欢到后台看我们化妆。他妈妈看一下就想走,小孩不干,指着节目单说,还有一场,看完再走!他奶奶专门托人回国给小孙子买童装戏服,穿着拍照,很漂亮!”

对粤剧这样感兴趣的小孩子,以后有可能传承粤剧吗?白超鸿、林小群并不乐观。白超鸿说:“我们见过很多了,包括一些演员、乐师的小孩,小时候耳濡目染,兴趣很大,但是长大后去读书,融入主流社会,就不感兴趣了。有个乐师的孩子,唱得很不错,读大学后,同学笑他唱粤曲老土, 说他 ‘戆居居’,他就不唱了。”林小群笑笑说:“不怪他们,年轻人要融入社会,要谋生的。”

与新移民对粤剧缺乏文化自信形成对比的是,洋人或部分世居海外的华人对这种“老土”的东西,反而充满好奇,以土为乐。白超鸿说:“我有个十几岁的中国学生,在美国出生,只会英文,他就在唱词旁边用英文标注译音来学唱。他基本功不错,能做很多有难度的戏,会演周瑜、马骝精。可是有一样我不敢教,就是翻跟斗。他一直想学《宝莲灯》,我不敢教。”林小群补充说:“Insurance啊,你知道吗?保险很重要的,在美国不能随便教人家翻跟斗的!”

白超鸿、林小群去斯坦福大学做粤剧示范,老外看得津津有味。有一个黑人男学生,对粤剧花旦很感兴趣,穿起披风跟林小群学水袖,一招一式学得很认真。“巧克力花旦”引起了同学们的捧腹,而粤剧的迷人与神奇,也让越来越多洋人痴迷。

曾于2012 年在第六届羊城国际粤剧节上亮相的纽约劳礼澳和劳永奇父子,就是任白的粉丝。父子俩的拿手好戏是《帝女花之香夭》,爸爸演周世显,儿子反串长平公主;在香港演艺学院学习中乐的美籍爱尔兰人麦俊文,对粤剧是一见钟情。他12岁去唐人街玩,听到粤曲,从此痴迷。长大后学会了粤语、台山话、普通话,并来到香港演艺学院进修。

粤剧在洋人眼中的美,就是像白超鸿、林小群这样的一代代艺术家在海外一点一点艰辛传播的。加州政府曾为白超鸿、林小群颁发证书,感谢他们为弘扬粤剧所做的贡献。但白超鸿、林小群却把这些看得很淡,他们深知在海外,粤剧难以融入主流文化。甘于小众,不懈传承,就是他们的心愿。

白超鸿说:“其实美国在文化艺术上是很垄断的。不要说粤剧,就说电影,平时我们喜欢看法国、意大利、日本的电影,但这些电影只在小剧院放映,也不宣传,放一两场就收档了。大型影院铺天盖地都是好莱坞商业片。这种垄断并不是政府行为,而是票房决定的。他完全交给市场,对于小众艺术,他不扶持,也不限制,任你自由发展、自生自灭。这方面加拿大有点不同,加拿大对粤剧活动有不少政府方面的支持。在美国,粤剧只能在局部发展,不能冲进主流艺术,不能和他们平起平坐。”

对于粤剧在海外的非主流,白超鸿、林小群是坦然的。相比起来,更让人心潮难平的,是某一年他们回广州演出,得到主办单位指示,折子戏只能演二十分钟,必需“去头去尾”,因为领导听不懂粤剧,不喜欢粤剧。(专栏作者·钟哲平)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!