《花为媒》里的恋爱为啥好看过《刘巧儿》

巧儿看到的是“河边的绿草配着大红花”,那是解放区女儿的情怀;与五可小姐后花园叹“水仙在案头添风韵,迎春开花一片金”自然不同。所以,《刘巧儿》不算小姐书生的爱情戏,也不如两个大小姐的故事那么喜感生活化。

《花为媒》

春天一到,该谈场恋爱了

新凤霞是我特别喜欢的评剧艺术家,最爱看她的一出戏是《花为媒》。在戏里,她扮相美妙,形容天真,身姿窈窕,一张不饶人的樱桃小嘴,配着那么好的台词和唱腔,越看越带劲。

《花为媒》根据《聊斋志异》里的《王桂庵》改编,编剧之一是吴祖光。故事讲大小姐张五可和李月娥都待字闺中,春天一到,该谈场恋爱了,两女两男的故事就打那发生了。

那个时代自然没有微信,不上QQ,更无电话,也不能视频,男女青年很难见面。就是“桃花艳,李花浓,杏花茂盛”这般的春天光景,硬是生拱出来一段爱情故事:书生王俊卿害相思病,为转移注意力,父母派媒婆阮妈去张家说亲,阮妈拎着一米长大烟袋就去了。可已有意中人的王书生就是不乐意,父母又派其表弟贾俊英暗自相亲。如果张小姐本人够美,王书生说不定见色心动,满口答应,不就人到病除了吗。

此时的五可大小姐,正是人眼里“一年四季花似锦”的年纪,阮妈一来,她还没见到书生,心就快速冒了芽。对这段姻缘,她非常自信,以至于丫头青春前来说坏消息她都不信:亲事怎么可能不成呢。因为她不信“这世上怎么还有不爱花的人”。

这不爱花的人,还真让她摊上了。等线人贾俊英跟着阮妈溜进姑娘花园,准备瞧一眼回去禀报,被聪明的五可发现并逮到,立即给予了无情且漂亮的嘲弄。

这段唱腔在新凤霞剧目里,也堪称经典,百听不厌。这时张五可变身《少林寺》里甩着响鞭手上有犬的牧羊女,腰身壮,胆气豪,翻着样地借花骂人,把哆嗦成一团毛线的贾书生拎出来面谈。贾俊英被俏美张小姐迷得连连拍手说好,虽然被骂,还是一肚子欢喜。

可最后,婚事还是没成,因为王俊卿就爱表姐李月娥。俩人虽三年没见,但有青梅竹马的感情,旁人插足不得。张五可美是美,但她没想插足这对眷侣。不过是闺中四个姐姐都嫁了,她失去玩伴,有点寂寞。再就是大小姐有点恨嫁,担心“春天一过百花残”,自己找不到好少年。

戏里的五可是阳光少女,有着感情受挫会追着你问根苗的可爱性子。她先变着法打探傻书生“王俊卿”:你为啥说我“心不灵手不巧貌丑无才身段不苗条”?“我鼻如悬胆齿如编贝,苏州五福裙绣花小袄一掐小腰,处闺阁行为端正,下楼很轻,你眼瞎啊”。到底是青春少女,气来得急消得也快,说媒没够的阮妈二次登门,别有用心地提议去花园赏花,好给贾俊英见真人的机会,五可大小姐烂漫一笑前嫌尽释地下楼去。要不咋说可爱姑娘喜事多呢。都一副今天瞧我不上、明天你高攀不起的样,啥戏都不好唱。

老妈帮女儿瞒着老爸

策划了一出姐弟恋

接下来就是笑话事一箩筐。好看就好看在本村铲事官媒婆阮妈对保媒拉纤充满职业精神和无上热情。李月娥趁给舅舅拜寿时送表弟手帕,试探完王俊卿内心意愿后,梳洗打扮一番,先走一步,谁想和王俊卿结婚来着,咱洞房见。她笃定地坐上轿子,二大娘为媒亲娘护驾,和王俊卿饮了合欢酒,拜了喜神娘,稳稳当当等五可妹子来闹。

五可头一遭被拒婚就小有郁闷,订了亲又被抢,气得脚跺地:好啊,你们,不娶我我不恼,攒局耍我,没门!得说道说道。她顾不得丑羞,不依不饶冲进洞房,先揭了李小姐的盖头再说。退货可以,好东西不能乱称,不然,天涯海角找到你消差评。新凤霞扮演的张五可干脆利索有勇气,还没公主病。这段看得人心中又爱又爽。

编剧吴祖光先生是真热爱女性,《花为媒》里两大小姐都俏滴滴水灵灵。她们的几段唱词编得更是一流功夫,连阮妈她们那层级妇女也机智可爱幽默诙谐。老舍第一次拉着从海外回国的吴祖光去见新凤霞时,新凤霞已是轰动北京叫好叫座的大明星,是可以被总理接见的人。吴祖光1951年作为记者第一次采访新凤霞,文笔紧张拘束,放不开。《花为媒》1952年上演,正值吴祖光和新凤霞新婚一年,吴祖光眼里的新凤霞是熠熠生辉的发光体,张五可每个细胞流动的都是美和情,贾俊英看完她都唱“玲珑心,多情种,又聪明”。

吴先生也没拿书生当外人,借五可利索小嘴,统统评了一番。书生在这部戏里形象比较单面,没太重戏码,只有俊俏二字可用:王俊卿年纪尚轻就没点劲,婚恋受阻思念成灾,相思病一害差点断气;贾俊英奉姨夫母命管相亲管挨骂,被逮住作揖打拱退让三分,不主动抓取爱情,只等爱情啪啪往篮子里掉,小姐媒婆子们闹洞房混乱场面吓得到他处躲。

李月娥之父老书生李茂林就更有意思了,戏份倒是充沛,像个梗儿,属于知识分子摊上苏格拉底的老婆。他是一家之主,以知书达理、圣人门徒自居,说话摇头晃脑满口词,号称家宅树根,不把树梢老婆放眼里。家威是不小,可他老婆也不是凡人,专治知识分子头晃脑摇病,一点不理他的茬。在他老婆眼里,他是读起书来什么都听不见的书呆子。李茂林不同意女儿结姑舅亲,以“我是她爸”阻挠,老婆就以“我还是她妈呢”向丈夫分权,那句“我们王家姑娘可以嫁给你们李家,你们李家姑娘为什么不可以嫁给王家”的概念挪移,在没婚姻法的时代,竟无可反驳。后来她斗烦了,女儿婚姻大事干脆绕过呆讷家长,先斩后奏:平时你是我老公,遇到真格事,你就是我眼里油盐不进的“老东西”,专门抡鞋底子撕你腐朽的体面。李月娥她妈动动心眼就把老公耍蒙圈了,策划的姐弟恋就这么成了。

阮妈和自己的同行媒人二大娘满院追打,局势失控,可月娥妈心中有数,生米打成熟年糕时,书呆子老公肯定站在自己这边。虽然剧里没多交代,但女儿婚事敢这么玩,说明家庭日常里,她的驭夫术总能成功。所以,真遭老公抵触,一哭二闹三上吊,把书呆子老公搞得浑身不得劲。李老书生一直处在具体生活之外,家务事上没什么实际发言权,老婆指向哪他就得去哪投赞成票,老遇到麻烦事,浑身有嘴搭不上腔。这倒跟现在的有些家庭很像。

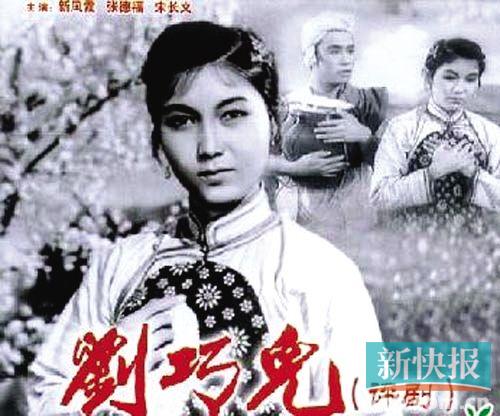

《刘巧儿》

爱情和婚姻的浪漫淡了很多

新凤霞另一部评剧《刘巧儿》形式上也是男女感情戏,故事发生在1942年陕甘宁边区。纺线织布能手刘巧儿,自幼被定亲,受新思想影响,要自己找婆家。欲退旧亲与劳模赵振华结合,她捂住左胸唱“劳模会上我爱上人一个”,理想是建立纺棉花学文化、他帮助我我帮助他的模范夫妻和新式家庭。贪财的爹却想偷着把她卖给本村地主换彩礼。

田头偶遇退亲后的小伙子,也就是赵振华本人,小伙子梗着脖子离开,理由也说得过去,我前头热火朝天破除迷信铲除糟粕促生产呢,你贪图钱财嫁地主,以后大路朝天各走半边。这部剧里没有聪明的阮妈,只有贪财懒惰的新社会蛀虫刘媒婆,把劳动人民耍得五迷三道,差点人生就此别过。最后,地主败诉,死媒婆被批倒。巧儿的婚姻成了,全剧比较程式化。

和《刘巧儿》比,《花为媒》剧中没提供任何社会背景,爱情只发生在郎才女貌你情我愿中,这道过滤,省了编剧很多麻烦事。不计算家财,不涉及房产,更没谈生活理想,入洞房就是结局,像公主和王子的童话。而巧儿生在解放区,恰逢轰轰烈烈新社会来临,全员生产争上进,这气氛不适合花前月下。只有挎着筐不断走上田间地头,与封建旧势力地主斗价值观,与财迷爹过智慧,每个节骨眼都是社会交替时候的是非界限,马虎不得,爱情和婚姻的浪漫就淡了很多。刘巧儿退婚后上桥那段唱腔,吴祖光在回忆新凤霞的文章里说:当时的北京,满大街商店都放“巧儿我自幼儿,许配赵家”,唱腔带着陕甘宁边区扭大秧歌打腰鼓的风格,巧儿看到的也是“河边的绿草配着大红花”,那是解放区女儿的情怀。与五可小姐后花园叹 “水仙在案头添风韵,迎春开花一片金”自然不同。所以,《刘巧儿》不算小姐书生的爱情戏,更像时代宣传片,也不如两个大小姐的故事那么喜感生活化。