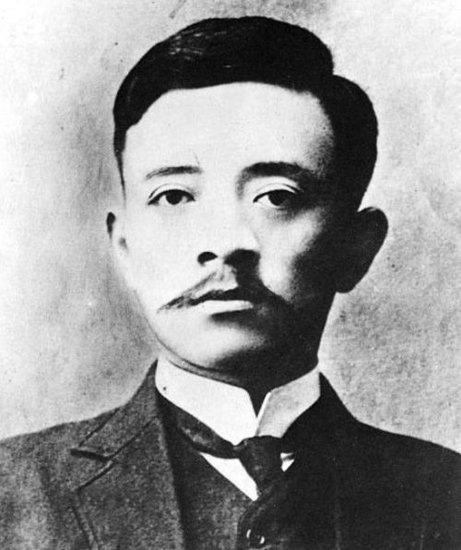

宋教仁組織國民黨后,聲威大震,袁世凱曾採取多種手段拉攏他

據史學家陶菊隱描述,當時北京政壇有句俗語:袁世凱不懼“孫大炮”,唯怕宋漁夫也。

孫大炮,說的是孫中山﹔宋漁夫,指的就是宋教仁(宋教仁,號漁夫)。

孫中山或許是個理想主義者,北京會談跟袁世凱信口開河說他要去修20萬裡的鐵路。在具有豐富行政和建設經驗的袁世凱看來,這種胡吹海夸很好對付,就委任孫中山為全國鐵路督辦,讓他去忙活自己的事﹔但對於宋教仁這種“議會迷”,袁世凱就頭大了。袁世凱曾私下對趙秉鈞和楊度等人說:“我不怕國民黨以暴力奪取政權,就害怕他們以合法手段取得政權,把我擺在無權無用的位置上。”

對這種人,袁世凱隻能採取拉攏的手段。袁世凱先是送給宋教仁一本支票簿,“好意”說要替國民黨解決政治經費問題,但被宋教仁婉言退回。后來袁世凱又許諾宋教仁當內閣總理,宋教仁一笑置之。

對於軟硬不吃的宋漁夫,袁世凱異常惱火。

當時的民國政壇處於“民主共和”的井噴期,隻要是個有頭有臉的人物,都喜歡組個黨,弄個議員出來,不然你就不好意思出門跟別人打招呼。據著名歷史學家張玉法查証,當時一度有三百多個黨派。

在眾多黨派裡,除同盟會外,主要有共和、民主、統一三個較大的政黨。宋教仁組織國民黨后,聲威大震。宋教仁得意地說:“自斯而后,民國政黨,唯我獨大,共和黨雖橫,其能與我爭乎?”

為了對付宋教仁,袁世凱把梁啟超請回國。在這位老牌憲政專家的建議和主持下,共和、民主、統一三黨合並成進步黨。但由於梁啟超“保皇黨”的影子還沒有完全淡下去,不便公然擔任政黨領袖,就把“共和元勛”黎元洪請出來當理事長,黨內事務實際掌握在梁啟超和湯化龍手裡。

按照《國會組織法》的規定,未來的正式國會分參議院和眾議院。參議院共有274名,由各省選出一定數額的議員,六年一任,兩年一選,每次選三分之一,以保持所謂新陳代謝﹔眾議員按80萬人口選舉一名,三年一選,共596名。這種國會基本上借鑒了美國模式,參眾兩院共有議員800多人,因此媒體戲稱為“八百羅漢”。

1913年1月,國會正式選舉開始。盡管進步黨方面有梁啟超操盤,但宋教仁的實戰能力似乎更勝一籌。2月,國民黨在各個選區凱歌高奏,兩院大選揭曉,國民黨獨得392席,而進步黨隻拿下了223席。國民黨組閣已經穩操勝券。

當時的宋教仁不過三十歲,已經成為國會第一大黨的黨魁,其氣勢之高,一時無兩。

宋教仁喋血上海車站

1913年年初,宋教仁從老家桃源動身,經長沙、武漢沿江東下,到上海、杭州、南京等地視察黨務,當時,國民黨在選戰中接連獲勝,凱歌頻傳。宋教仁在各地演講中批評時局,抨擊袁世凱和趙秉鈞“自掘墳墓,自取滅亡”,並說出“我們再起來革命”的話。在南京的演講言辭更加激烈,把袁說得一無是處。

當時有人提醒宋教仁,再這樣公開抨擊下去,可能會招來殺身之禍,但宋教仁若無其事地笑笑:“無妨,吾此行統一全局,調和南北,正正堂堂,何足畏懼?”他一直沉浸在民國帶來的虛幻共和民主氛圍中,甚至還吟詩“海門潮正涌,我欲挽強弓”,對未來組閣充滿希望。

國民黨贏得國會多數席位后,袁世凱立刻電邀宋教仁進京共商國是。

3月20日,宋教仁從上海車站出發,欲北上進京。當晚10時許,黃興、廖仲愷、於右任等人到月台為宋教仁送行。當宋教仁一隻腳跨進車門時,突然一名穿黑呢絨軍衣的男子拔出手槍。據現場目擊者回憶,“突於宋君背后閃出一人,出手槍連發三出。第一出中宋君右肋,斜入腹部﹔第二出向黃克強身邊掠過﹔第三出從吳君頌華胯下而過,幸未傷人”。凶手趁亂逃走。黃、於等人七手八腳將宋教仁送到附近醫院。

在醫院,主治醫生發現子彈頭有毒——這說明行刺者非置宋教仁於死地不可。宋教仁從昏迷中醒來,掙扎著說:“這次我北上的目的,是要竭力調和南北意見,以便集中全國力量一致對外。但我不能活下去了,你們快拿紙筆來代我寫遺電。”

黃興匆忙取來紙筆,記錄下來宋教仁臨終前要給袁世凱發的遺電:“北京袁大總統鑒:竊思仁自受教以來,即束身自愛,雖寡過之未獲,從未結怨於私人……今國本未固,民福不增,遽爾撒手,死有余恨。伏冀大總統開誠心,布公道,竭力保障民權,俾國會得確定不拔之憲法,則雖死之日,猶生之年。臨死哀言,尚祈鑒納。”

因傷勢嚴重,流血過多,23日凌晨,搶救無效,“國民黨教父”宋教仁與世長辭。

宋教仁死后,國民黨總部立刻通電全國。25日,孫中山從東京趕回上海,親筆撰寫挽聯:“作民權保障,誰非后死者!為憲法流血,公真第一人!”

“宋案”發生的第二天,袁世凱即發布命令,嚴厲緝拿凶手。

民國成立以來的第一樁震動全國的政治血案,僅兩天之后就有了眉目。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間