|

|

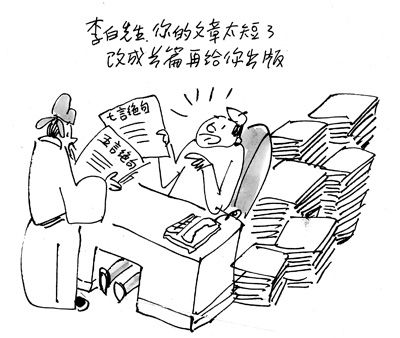

漫畫 |

不知從何時開始,在我們的文學觀念裡,漸漸形成了一些嚴重卻流行的偏見,比如,將“虛構性”和“敘事性”、“長度”和“難度”當做判斷文學優劣高下的標准。依照這樣的理念來理解文學,就有可能引致“體裁歧視”和對小說藝術的誤解:小說就會被當做文學的“正宗”和最有價值的體裁﹔小說寫得越有“長度”和“難度”,或者說,寫得越長越難讀,其文學性便越強﹔而在小說家族中,長篇小說則是最為貴寵的成員,幾乎被抬到了尊無與上、貴無與比的高度。與此同時,我們卻瞧不起紀實文學,認為它的“虛構”成分低,文學性差,“難度”不夠大,因而算不得真正的文學﹔我們完全無視這樣一個事實,那就是,以回憶錄和傳記文學為主體的紀實文學的整體成就,不僅不比以小說為主體的虛構文學的整體成就低,甚至還要高出一些,例如,楊絳的《干校六記》、韋君宜的《思痛錄》、從維熙的《走向混沌》、趙瑜的《尋找黛莉》、齊邦媛的《巨流河》以及王鼎鈞的《文學江湖》等作品,就屬於難得的文學佳構,其可讀性和文學性,遠在某些冗長、乏味而粗糙的小說作品之上。

在某些人的眼中,一個作家成就的大小和文學地位的高低,最終取決於長篇小說的寫作。也就是說,光有短篇小說和中篇小說,而沒有一部長篇小說戳在那兒,一個作家依然成不了氣候,依然難以“彪炳史冊”,即使魯迅這樣的偉大作家,也沒有資格被稱作“大師”。這種觀點貌似精辟深刻,實則很難成立。它忽略了這樣一些基本的文學常識:文學體裁之間是平等的,並無高低尊卑之分﹔任何一種體裁的寫作,都意味著巨大的挑戰,都可以証明作家的才華,都能產生堪稱經典的作品和第一流的大師。司馬遷、杜甫、蘇東坡都沒有寫過小說,照樣是讓后人高山仰止的文學大師﹔蒲鬆齡沒有寫過長篇小說,這絲毫不影響人們稱他為小說寫作的聖手﹔汪曾祺一生對散文和短篇小說情有獨鐘,不曾寫過一部長篇小說,但他巨大的文學成就,遠非那些虛張聲勢、率爾操觚的長篇小說作家可比,是一個了不起的語言大師和優雅的敘事大師﹔阿城隻寫過《棋王》等少量中短篇小說,但是,他對漢語小說寫作的貢獻,遠在某些通過模仿“現代派”寫了很多長篇小說的時髦作家之上。所以,問題的關鍵是你寫得如何,而不是你選擇了什麼體裁。

對於長篇小說“唯我獨尊”的傲慢和“一家獨大”的格局的形成,文學雜志和文學出版也起了推波助瀾的作用。對那些謀求商業利益最大化的雜志和出版社來講,長篇小說是最能提高碼洋的“搖錢樹”,而中短篇小說集則沒有太大的賺頭,所以,它們要麼拒絕發表和出版中短篇小說集,要麼將它改頭換面,包裝成長篇小說的樣子來發表和出版。這種簡單組裝起來的“長篇小說”,缺乏結構上的有機統一,缺乏情節上的邏輯關聯,缺乏主題的內在一致,只是因為被包裝成了“長篇小說”,獲得了市場的認可,甚至獲得“大獎”。

當然,這種“長篇崇拜”與“體裁歧視”,固然是錯誤的文學價值觀造成的,是追逐商業利益的后果,但是,最根本的原因,還在於作家經驗資源的枯竭、思想能力的低下、文學創造力的貧乏。長篇小說無疑是一種很有難度的敘事文學樣式。如果說,短篇小說作為“手槍”,考驗的是創作者精雕細刻和別出心裁的能力,那麼,長篇小說作為“大炮”,則對創作者有更多、更高的要求,它要求作家有更豐富的人生經驗,有更深刻的思想能力,有更強的塑造人物形象的能力,有更成熟的敘事能力和概括能力。

目前最為嚴重的問題,就是許多小說作家不僅經驗資源和敘事內容已經枯竭,而且洞察現實的思想能力與塑造人物的敘事能力,也都呈現出力不從心的困窘狀態。然而,我們的作家對於自己的寫作困境,似乎缺乏清醒的認識,對長篇小說寫作的艱難性,也缺乏足夠的了解。他們缺乏啟蒙主義的文化自覺,缺乏提出“最迫切問題”的現實主義精神,也缺乏朴素、誠實的寫實主義態度。他們用任性的想象代替切實、新鮮的經驗,用主觀而模糊的敘述,代替准確、真實的細節描寫。他們已經把寫作“長篇小說”變成了一種消極的習慣,而且習慣於在寫不出來時“硬寫”。他們熟悉小說寫作的一般技巧,也形成了自己寫作的一些套路。寫作長篇小說對他們來講不是精神上的挑戰,而是體力上的考驗,隻要體力允許,他們就能將一點有限的干巴巴的材料,敷衍成一部蕪雜的水分很大的“長篇小說”。他們寫作“長篇小說”的速度實在是太快了,幾十天就能炮制出一部數十萬字的“杰作”來﹔他們創作的數量實在是太大了,幾乎每一個“著名作家”都出版了多部長篇小說,少則五六部,多則十多部﹔與數量上的“巨大”構成強烈反差的,是質量上的“低下”:他們的長篇小說不僅可讀性差,而且還自我重復,在人物刻畫、主題開掘、情節結構、語言提煉等方面,都表現出一種很不成熟的狀態。

比較起來,由於形制的短小,中篇小說和短篇小說的巧拙與優劣,比較容易看清和判斷,而篇幅巨大、卷帙浩繁的長篇小說,其成敗得失就比較難把握。這種形式上的龐大和評價上的難度,不僅使長篇小說成了“藏污納垢”的體裁,成了作家們“遮丑藏拙”的寫作方式,也給人們造成一種幻覺:長篇小說寫作的門檻最低,最能包容技巧上的低能和寫作上的疏誤。這就難怪人們將“長篇小說”寫作,當做輕而易舉的事情。然而,這種“幻覺”和誤解的后果,就是長篇小說寫作的普遍盲目和出版的嚴重過剩。

清人顧炎武說:“文以少而盛,以多而衰。”如果僅有“長度”,而沒有“深度”和“厚度”,僅有“數量”,而沒有“質量”和“含量”,那麼,長篇小說就將成為一種危險和沒落的體裁,長篇小說寫得越長、越多,小說藝術的命運和前景越令人擔憂,因為,這不僅會造成多方面的“浪費”,造成對其他文學體裁的忽視和歧視,而且還會嚴重影響人們對小說藝術的信任感,降低人們閱讀小說的熱情和興趣,並最終導致小說藝術的衰落。

《 人民日報 》( 2013年06月14日 24 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。