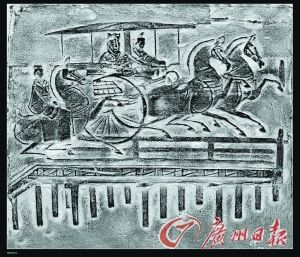

《車馬過橋》

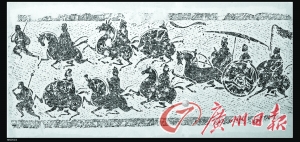

《車騎出行》

《井鹽生產》

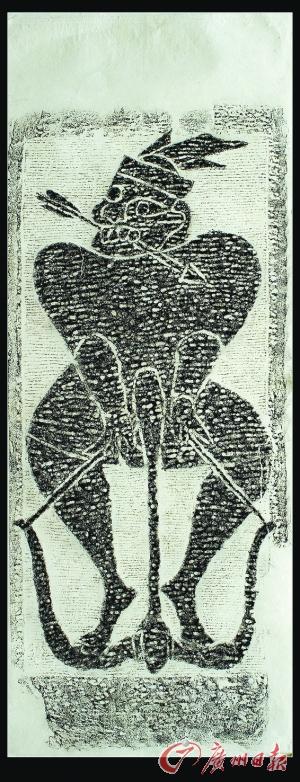

《蹶張》

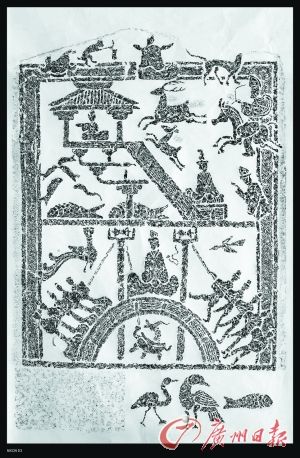

《泗水撈鼎》

文/圖:廣州日報記者卜鬆竹

通訊員宋敏

1956年10月1日,中國郵政發行了一套特種郵票《東漢畫像磚》,畫面均取材於四川出土的漢磚拓片,分別是“井鹽生產”、“住宅建筑”、“射獵農作”、“車馬過橋”。郵票一向被稱為“國家的名片”,題材選擇上極為嚴謹。那麼,能登上郵票的這些漢代畫像藝術到底有著怎樣的魅力?正在廣東省博物館展出的“雕畫乾坤——漢代畫像藝術中的世俗百態”展為觀眾提供了一個鑒賞畫像磚、畫像石的好機會。

四大分布中心

藝術風格迥異

此次展覽的展品均出自重慶中國三峽博物館、南陽漢畫館和徐州漢畫像石藝術館三座著名的畫像石、畫像磚收藏機構,共展出實物和拓片100余件/套,以其豐富的內容、生動的表現力,或寫實,或寫意,為我們展現了漢帝國遼闊的疆土、宏偉的山川、繁華的都邑、富足的物產以及貴族階層歌舞升平、車馬出行、宴飲博戲的奢靡生活,同時,還表現了水陸攻戰、教化人倫以及人們豐富的精神世界。

省博的專家告訴記者,中國的漢畫像藝術主要可以劃分為四大分布中心: 河南南陽、鄂北地區﹔山東、蘇北、皖北地區﹔巴蜀地區及陝西、晉西地區。由於各地區的文化、地域風貌不同,畫像藝術在藝術風格和表現題材方面都有著各自的特色。但從整體藝術取向上來說,漢代畫像藝術作為時代的縮影,充分地表現出了強大、自信、雄渾的時代氣息。

南陽畫像石:

南北文化交匯處 畫像藝術更多元

以今天的發現而論,南陽一帶出土的漢畫像石數量最多,藝術價值很高,有學者美譽之為“敦煌前的敦煌”。在歷史上,南陽既是先秦中原文化向南方滲透的前沿,也是楚文化的發祥地之一。它既處於南北文化的分界線上, 又處於南北文化的交接點上。所以欣賞南陽畫像磚需要細細品味其中“既像中原人那樣俯瞰黃色的土地,也像楚人那樣高瞻藍色的天空”的審美情趣。從題材上看,由於南北兩種視覺的結合,南陽畫像石所表現的天地更加寬廣,涉及歷史、考古、美術、舞蹈、音樂、體育、哲學、民俗、天文、建筑學等諸多領域。

展覽主辦方之一、重慶中國三峽博物館陳列部策展人李曉鬆特別推崇此次展出的《蹶張》。蹶張,是指用腳力配合張開硬弓,以顯示孔武有力。畫像石刻一人物,形象驍勇,嘴巴裡銜著矢,雙腳踏弓,手控弦,正張開強弩。這件作品很鮮明地體現出漢代畫像藝術對於社會生活精微而又帶有合理夸張的描繪風格。弓手突出的雙眼,緊繃的面部和臂部肌肉,奮力蹬伸的雙腿,配合拉緊的弓弦,構成一幅很准確的寫生圖像。同時,人物特別碩大的腦袋,格外粗壯的大腿,又顯然經過了藝術夸張。但放在畫面的整體當中看,就呈現出一種優美的均衡之感。

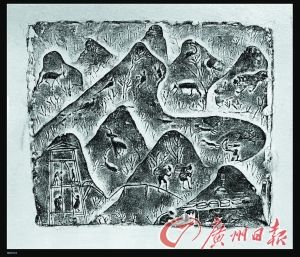

除此之外,展覽中的《罟魚圖》和《斗牛搏虎》也是南陽畫像藝術的精品。前者描繪一條小河從層巒疊嶂的山巒中流出,河上飛架著“彩虹”雙拱橋。橋上左右二人執竿垂釣,橋下河水中數魚游動,一葉扁舟蕩漾河中,一個人正執網罩魚。山間有獵犬追鹿,幾隻小鹿驚慌而逃﹔后者畫中刻一勇士,頭戴假面具,揮動雙臂,與其右邊橫沖而來的野牛相搏斗,勇士身后又有一隻猛虎偷襲扑來,勇士面臨被野獸前后夾擊的危險,卻面無懼色,奮力搏斗——兩者題材完全不同,一平靜一驚險,一風景一場面,但在展開畫面,吸引觀者方面,都有著相似的魅力。前者看似描繪的是動態圖景,但畫面上呈現出來的卻是一派靜謐之感﹔后者是完全的“動態場面”,但對於一個“決定性瞬間”的刻畫,又使之具有了凝固時空的感覺。

四川畫像磚:

洋溢生活氣息的風俗小品

四川發現的畫像磚多為漢代中晚期的作品,集中在成都平原及其周邊地區。它的形制、構圖樣式等雖然沒有南陽畫像磚豐富,但其在體現日常生活面貌、生產勞動場景及建筑藝術等方面,更能全面地體現漢代的庄園經濟,凸顯四川地區的地域特色,如四川特有的桑蠶、井鹽、蜀錦等文化。

李曉鬆還告訴記者,如果談及四川的畫像磚,一定繞不過《井鹽生產》。漢代的制鹽業十分發達,是漢政府三大重要賦稅收入之一,而巴蜀地區的井鹽聞名全國。考古學家指出,四川盆地的井鹽生產歷史悠久,從考古發現看,目前至少可以追溯到距今約4500年左右。畫像顯示,崇山峻嶺中,近處一井架矗立,井中有高架,架分兩層,每層站兩人,正用力向上提拉盛滿鹽水的桶並將鹽水注入盆中,然后經竹筒流入煮鹽的缸裡燒煮。

在藝術風格上,四川畫像磚在風格上主題鮮明、線條簡潔流暢,感情色彩豐富,極富有浪漫主義情調﹔而南陽漢畫像磚則把古朴的藝術風格以及粗獷、豪放的民族性格表現得十分到位。就總體藝術水平來論,四川應該說遠高於南陽。例如《射獵農作》,畫面上部是一池春水,野雁高飛﹔畫面的下部,一群農人正在田地裡忙碌。表明當時的四川工匠處理空間結構的能力較前人有了進展。整個畫面構成了一個有機的整體,洋溢著親切的生活情趣,猶如一幅耐人尋味的抒情風俗小品。

徐州畫像石:

神怪故事是主流

徐州畫像藝術則是另一種風貌。徐州是中國漢畫像藝術的集中分布地之一。目前該地區保存的漢畫像石共有1300多塊。

徐州境內多石山,用於雕刻畫像石的石材堅硬,容易取得。而漢代的徐州又是全國的冶鐵中心之一,城市中有專門的鐵官管理,有足夠的能力制造出適合開鑿山石的各類工具。東漢建立后,社會的穩定,農業經濟在穩定的社會環境中持續向前發展,為大規模建造畫像提供了經濟基礎。而由於地理位置、楚文化巫神思想的影響,徐州畫像石神怪類的內容佔了很大一部分,《泗水撈鼎》就是這樣一件作品。

《泗水撈鼎》的故事是:西周時期,象征國家政權的九個銅鼎,在公元前296年被秦昭襄王奪去。運經泗水,突然有一個鼎躍入水中,怎麼都找不到了,隻有八鼎運到了咸陽。秦滅六國后,該鼎曾經浮現出了水面。秦始皇於公元前219年東巡的時候,行經泗水,派遣了千余人打撈此鼎,當鼎即將被拉上岸時,鼎內突然伸出一個神龍的頭,咬斷繩索,鼎又沒於水底,還是不能打撈上來。畫面描繪的是銅鼎即將到手,而繩索卻被神龍咬斷,銅鼎欲墜而未墜之一剎那。這本是一個具有強烈政治意象的故事,但在西漢以后經過畫像藝術的大量描繪,它也帶上了為死者及其子孫共同祈福、祝願的意義,同時也成為漢、魏晉時代一些墓葬中顯現祈福、喜慶等信念的有機組成部分,而與原有的涵義相去甚遠了。

相關鏈接

漢代厚葬之風

催生畫像藝術

畫像石是以石為地,用刀代筆的繪畫,多見於墓室、石棺、石闕、石碑、崖墓等石質建筑中﹔畫像磚是模印或捺印有圖畫的磚,一般都用於砌墓室。其制作方法和藝術風格與畫像石不完全相同,但皆是在磚石的平面上先經過繪畫,然后再進行雕刻,一般都是淺浮雕和線刻的形式。由於石刻畫受材料和工具的限制,難以對形象的細部及內在的精神思想、感情性格作出細膩的刻畫,所以它都是通過外在的形體動作來反映所要表現的內容。重動勢、重氣勢、重大體大貌就成了這種藝術的共同特點。雖然各個地區的畫像磚、石具有不同的風格,但在形象刻畫上都是取其大貌,不拘小節,造成強烈的氣勢,形成緊張的力度,從而構成了奔放飛動之美。

畫像石在漢代以前尚未發現,從目前的材料來看,西漢昭帝元鳳年間的沂水鮑宅山鳳凰畫像是最早的畫像石。畫像石大約廢止於漢末三國時期,魏晉南北朝就不多見了。畫像磚在秦代就已經興起,當時一些大的空心磚和實心磚上都出現了“畫像”,其鼎盛期在東漢。漢代畫像磚和畫像石的興盛與漢代人厚葬的風氣密切相關。漢人重孝信鬼﹔迷信成仙升天,提倡厚葬。上至皇族貴戚、下至平民百姓競相攀比,在中國歷史上還沒有哪個朝代像漢代人那樣將如此巨額的錢財花費在墳墓和陪葬品上。隨著磚壙墓、石槨墓逐步代替木槨墓,磚石材料逐漸用於墓室建筑,漢代貴族地主們開始在石面上雕刻各種花紋圖案。墓室石壁的堅固性,畫面保持的耐久性頗能滿足漢人厚葬的欲望,因此畫像磚、石墓得以產生和發展,畫像磚、石藝術也獲得了長足進展,其手法之精妙、意匠之豐富,大有空前絕后之勢。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!