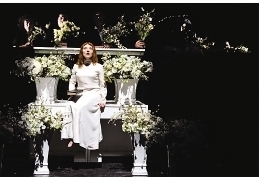

立陶宛OKT剧团《哈姆雷特》

《被缚的普罗米修斯》

立陶宛OKT剧团《哈姆雷特》

◎田卉群

观立陶宛OKT剧团演出《哈姆雷特》,第一观感是羞愧:这竟然是笔者第一次看懂了《哈姆雷特》!《哈姆雷特》的原型故事,有一种说法是源自于古希腊神话:迈锡尼国王阿伽门农从特洛伊战争归来后,被妻子及族弟弑杀。其子俄瑞斯忒斯决意为父复仇,却因弑母受到复仇女神无休止地追逐。最终,智慧女神雅典娜因其诞生于父亲宙斯的大脑,只知有父、不知有母,方才解脱了这一场冤孽。莎士比亚据此写作《哈姆雷特》,萨特并未满足于莎翁这一经典文本,据此神话写作《苍蝇》,“苍蝇”成为地狱的信使,嗡嗡的噪音和腐朽的气息昭示地狱般的存在。但在舞台呈现的过程中,由苍蝇这一意象所暗示的地狱很难表现,跟《哈姆雷特》一样,深陷复仇泥沼的王子依然是绝对的主角,而犯下罪行的叔叔和王后,只不过是隐匿在黑影中的邪恶反派。

立陶宛版的《哈姆雷特》,对文本改动甚少,长达三个小时的演出,从台词角度而言,是对原著文本的忠实再现。但在这一版本之中,主角,却终于不再仅仅是哈姆雷特!而是经由布景、镜像、灯光、音效、表演,在舞台上一同呈现的充满死亡和腐朽气息、黑暗罪恶、具有哥特风格的地狱!这一版本终于完成了地狱的信使——“苍蝇”这一意象未能在舞台上完成的使命。

本剧的布景极为简单,九张带镜子和冷光灯的化妆桌。当观众带着日常的节奏走进剧场,也许会悚然而惊:舞台上,九张化妆桌一字排开,冷光灯管发出刺眼的白光,九位演员以雕塑般的静态,背对观众,坐在桌子前面,苍白的面孔、黑暗的剧场、陆续进入的观众……都映射在这一排镜像之中,似乎是在提示:地狱时间即将开始。

对于镜像,博尔赫斯曾有过奇妙的描绘,他说:“镜子和交媾都是污秽的,因为它使人口增殖。”在这一版《哈姆雷特》的舞台上,镜子使罪恶增殖。叔叔忏悔的一场戏,在原著文本和各版本的电影中,是非常容易被忽略的,观者的注意力一般会放在哈姆雷特的身上——他错失了杀死叔父的好时机,因为他不想在他祷告的时候杀死他,送他的灵魂进天堂。而在这一版本中,两张化妆桌构成90度直角面对观众,叔叔躲在后面,他的两只染满鲜血的双手从两侧伸出,经由镜像的投射变成了四只,观众的影像就投射在这罪恶的四只手的把握中。镜像增殖了罪恶,现场的观众通过自己的镜像,扎扎实实感受到了“浸入式”的现场体验,这是这出戏最经典的高潮场景。笔者曾在纽约观摩“浸入式”戏剧《一夜无眠》,根据《麦克白》改编,观众戴着面具追随演员在多个表演区奔跑,深深体验到戏剧所营造的前所未有的氛围。然而,这一版的《哈姆雷特》,观众却通过自身镜像的折射,被投入到戏剧所营造的情境之中,在那地狱中看到了自己的倒影。

当音效以类似交流电的噪音方式响起的时候,笔者几乎以为自己不是走进了剧场,而是走进了大卫·林奇的电影世界,这个年轻的剧团,他们的创作理念应当深受大卫·林奇的影响——奇妙的镜像、交流电的噪音、被放大并被关注的罪恶……大卫·林奇电影世界中比比皆是的经典意象,出现在舞台上。

大卫·林奇曾经提到他的创意观:“如果你想捉小鱼,留在浅水即可。但若想捉大鱼,就得潜入深渊。深渊里的鱼更有力,也更纯净。硕大而抽象,且非常美丽。”

这一版的《哈姆雷特》,毫无疑问,它通过镜像、噪音、表演、灯光,将演员和观众都投入了一个描绘罪恶和地狱的深渊,感受更为抽象、硕大而深刻的罪恶,并且重新在基督教背景之上阐述了源自古希腊神话的哈姆雷特:

叔叔的形象被大力强化,一人分饰叔叔和国王角色,几乎是剧中第一男主角,他的原型被定义基督教文化中的该隐——一个弑兄者,人类历史上第一个凶手,额头上被打上凶手的痕迹,遭到上帝的放逐,且被赐予不死之身,因此,他成为吸血鬼的始祖,哥特文化的开端,美丽、反叛、边缘、孤独、罪恶、嗜血……为了呈现这典型的该隐形象,舞台上几乎只有冷光,惨白的光效和演员的黑或白色服装,白色的花束,构成了纯粹哥特风格的视觉效果。演员的表演大量采用了充满诱惑和力量的肢体语言,令观众深陷哥特式人物的魔力之中。而哈姆雷特,他不是在弑母弑叔为父复仇的矛盾中纠结的年轻人,采取行动之后,可以通过智慧女神的裁判获得解脱;而是用新的罪恶来报复另一罪恶的行凶者。因此,这一版演出的结尾,哈姆雷特杀死奥菲利亚的哥哥,本剧用了大量的鲜血和强烈的动作来表现这一杀戮行为,完成杀戮的哈姆雷特没有任何一点安慰和解脱,相反,在他身后的镜子中,那无穷无尽的黑暗深渊中,那罪恶的地狱中,也终于有了他染满鲜血的、罪恶的身影。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!