魯迅文化基金會的“掌門人”

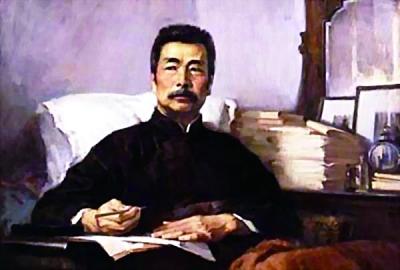

DNA或許是最強的記憶體,它將八字胡、濃眉、微翹的耳垂、剛毅的面部輪廓帶給了魯迅家族,是“標簽”,也是“符號”。

5月的一天,記者在北京民族園唐人街的一棟樓裡見到了長得頗似其祖父的魯迅長孫周令飛。這裡是魯迅文化基金會總部籌建辦公室。

“我今年60歲了,血壓挺高,妻女都在台灣生活,但我這個年齡依然要選擇‘北漂’。”周令飛對記者說。

一切的變化始於2012年7月民政部正式批准成立魯迅文化基金會。在社會組織發育尚不健全的中國,成立這樣一個以名人姓名命名的全國性文化基金會不太容易。

“從提出設想,迄今7年多。直到2011年我父親去世時,基金會尚未成立。現在真的成立了,算實現了父親的一個遺願,也算我盡了點孝。”

據他介紹,挂靠中國文聯的魯迅文化基金會比2002年其父周海嬰發起成立的上海魯迅文化發展中心業務更廣,意義也更深。為將業務逐步遷到北京,自己甘當“北漂”。

“去年剛到北京時,沒有辦公地點,甚至我還得跑回母親在北京的家‘蹭住’,想想60歲了,有些汗顏……”周令飛說。

“打個比方,過去很多時候我們是用‘2D’,平面地去看魯迅,今天科學技術都這麼發達了,我們完全可以用‘3D立體’的視角來看魯迅。”在談及魯迅先生的中國夢時,周令飛這樣比喻。

在周令飛眼中,魯迅的中國夢充滿了對“光明”的渴望,對“黑暗”的唾棄。“魯迅一生追求光明,追求一種公開、透明、公平、正義,追求一種全人類的解放。”

周令飛在與基金會學術部的研討中發現,魯迅的中國夢是:希望中國人有理想的生活,有理想的社會,有理想的國民性。在當時的中國社會,一切要從民眾的生存、溫飽出發,魯迅希望人們“幸福地度日,合理地做人”,再追求社會的發展。

“魯迅從來不主張做那些白日夢、虛妄的夢,他一直倡導腳踏實地解決社會問題,他認為‘人的問題’最重要,首在立人,人立則凡事舉。”

“他強調,‘立人為本’,這個‘人’必須是獨立的精神個體,隻有當具有個體尊嚴和獨立思考能力的人被確立起來,一個現代意義上的中國的崛起和強大才有可能。”周令飛說。 (據新華社電)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間