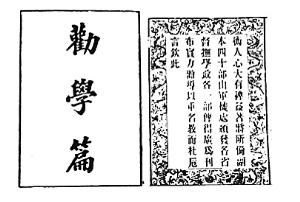

《勸學篇》是張之洞變法思想的代表作,被光緒帝認為“於學術人心大有裨益”,如時人所謂:“遍傳日下,一時都人士無不擊賞折服。”

張之洞(中)署理兩江總督時在江寧(南京)接見美國客人的合影。

張之洞(1837-1909年)是晚清著名的洋務派代表人物。他所生活的時代,是中國社會從傳統向近代轉型的一個大變動時代,所謂“千古未有之變局”。其時,內憂與外患交加,危機與生機並存。中國向何處去?這樣一個關系到國家與民族前途出路問題的時代中心課題,嚴峻地擺到了國人的面前。作為一個傳統的官僚士大夫,張之洞的所思所想,能否跟上時代的脈搏呢?答案是肯定的。張之洞具有強烈的改革意識,其改革思想最鮮明的特征就是要在激進與保守之間尋求一條相對穩健的改革道路。

一、中庸之道

甲午戰爭是中華民族覺醒的重要界標,中國被“蕞爾島國”日本打敗,強烈地刺激了國人敏感的神經﹔與此同時,西方列強掀起瓜分中國的狂潮,救亡圖存迫在眉睫。於是乎一股維新變法思潮勃然興起。

康有為、梁啟超是主張維新變法的急先鋒。他們上書光緒皇帝,主張亟待發憤自強,革舊圖新,否則中國將為“土耳其、高麗、安南、波蘭之續”,也就是遭受亡國的命運,到那時“且恐皇上與諸臣求為長安布衣而不可得矣”。他們大發警世危言,主張從根本上進行全面改革,所謂“能變則全,不變則亡﹔全變則強,小變仍亡”。然而,他們的激進變法主張遭到頑固保守派的激烈抵制。慈禧太后的寵臣榮祿聲稱“祖宗之法不能變”,大學士徐桐更是極言“寧可亡國,不可變法”。兩派劍拔弩張,隻有魚死網破的結果。

如何在激進派的“全變”與頑固派的“不變”兩個極端之間尋求第三條變法道路呢?這就是張之洞在其著名的變法思想代表作《勸學篇》中闡述的相對穩健的改革觀。張之洞曾經自述其發表《勸學篇》的緣由時說:“自乙未后,外患日亟,而士大夫頑固日深。戊戌春,僉壬伺隙,邪說遂張,乃著《勸學篇》上、下卷以辟之。大抵會通中西,權衡新舊。”這裡所謂“邪說”是指康、梁而言。顯然,張之洞的《勸學篇》是針對頑固派與激進派兩面而發的。近代中國處處交織著中西與新舊的矛盾。張之洞明確標榜“會通中西,權衡新舊”,其意正是要走調和穩健的道路。

張之洞的改革觀是以儒家的“中庸”思想為哲學基礎。《中庸》被南宋著名理學家朱熹稱作“孔門傳授心法”之作。“中庸者,不偏不倚,無過不及,而平常之理,乃天命所當然,精微之極致也。”在“過”與“不及”之間尋找一個恰當適度的做法,這是儒家倫理關於為人處事的基本准則。深受儒家思想熏陶的張之洞特重《中庸》,他曾自稱畢生堅持的從政宗旨是:“啟沃君心,恪守臣節,力行新政,不背舊章。”顯然符合“中庸”之道。

張之洞把《勸學篇》二十四篇的基本內容概括為“五知”,即知恥、知懼、知變、知要、知本,認為:“凡此所說,竊嘗考諸《中庸》而有合焉。”並引述《中庸》裡孔子“好學近乎知,力行近乎仁,知恥近乎勇”之言相比附,以為《勸學篇》“內篇所言,皆求仁之事也﹔外篇所言,皆求智、求勇之事也”。可見,《勸學篇》之所作,是有意融會貫通《中庸》的意旨,其在中西與新舊之間所持的調和折中立場,更是合乎“極高明而道中庸”的精神理念。

二、權衡新舊

在晚清官場,張之洞向以干練圓滑的“巧宦”著稱。因此,關於張之洞在戊戌變法時期發表《勸學篇》的動機便使人頗多疑惑。有人認為張之洞發表《勸學篇》意在兩面討好,是投機之舉。殊不知《勸學篇》成書之時,事態尚不明朗,勢必也將冒著兩面得罪的危險。也有人認為《勸學篇》是專攻康梁激進派,因而使張之洞能夠在戊戌政變之后得以無事。但有趣的是,《勸學篇》是在百日維新期間經康梁擁戴的光緒皇帝的諭旨而頒行天下的。如何理解這些矛盾現象呢?

其實,雖然難以排除一些外在的因素,但更應從張之洞自己思想發展的內在脈絡來解釋。張之洞發表《勸學篇》,實際上有針對激進派“言新學”、頑固派“守舊學”的情形,展開兩線作戰並調和兩方面的意味。他認為:“舊者因噎而食廢,新者歧多而羊亡。舊者不知通,新者不知本。不知通則無應敵制變之術,不知本則有非薄名教之心。”其《勸學篇》則是“內篇務本,以正人心﹔外篇務通,以開風氣”。可見,張之洞的《勸學篇》之作,與其說是在於“破”,即與人論戰,毋寧說是在於“立”,也就是要在新舊兩方面矛盾沖突中尋求一條穩健的變法道路,正所謂“權衡新舊”。

當時,盡管維新運動搞得轟轟烈烈,但是康梁維新派的勢力並不大,他們的急進變法思想曾遭到普遍的反對。百日維新期間,楊銳密告張之洞說:“近日變法,天下大嘩,人人欲得康有為而甘心之。”相對來說,張之洞的穩健變法思想更容易能被保守勢力所接受,他的《勸學篇》的部分內容被選進保守派言論集《翼教叢編》就是明証。《勸學篇》成書之日,正是康梁維新派得勢之時,關於是否刊刻的問題當時在張之洞的幕僚中尚存在不同意見。“阻刻者嫌其不合時宜,勸刻者正為補救也。”所謂“正為補救”,正是針對康梁維新派的激進主義而言的。辜鴻銘曾明確地說:“我曾親自出席過張之洞總督召集的一次幕僚議事會,討論如何對付康有為的雅各賓主義問題”,《勸學篇》是在那次會議之后“立即寫出來的”。與康梁維新派的遭遇相反,張之洞的《勸學篇》在當時頗有市場,在光緒皇帝諭令頒行全國之前已經流傳開來。如時人所謂:“《勸學篇》遍傳日下,一時都人士無不擊賞折服。……值此異學爭鳴之日,實足以正人心,固士氣,杜偽學,遏亂萌。”

光緒皇帝對《勸學篇》的態度頗可玩味。黃紹箕進呈《勸學篇》時在奏折中所述原委是:光緒皇帝召見他時說:“近來議論於中、西各有偏見。”顯然是對激進的趨新與極端的守舊兩種態度都有所不滿。黃紹箕當即奏稱:“湖北督臣張之洞纂有《勸學篇》,持論切實平允,尚無流弊,容當進呈。”得到皇帝的允許。光緒皇帝在將《勸學篇》頒行全國的諭旨中稱:“朕詳加披覽,持論平正通達,於學術、人心大有裨益。”應該說,《勸學篇》的思想主張光緒皇帝是贊成的。值得注意的一點是,作為康梁維新派擁戴的“變法君主”光緒皇帝對《勸學篇》持贊同態度,決不是因為它攻擊康梁,而是因為它“權衡新舊”的相對穩健的變法思想。

三、會通中西

張之洞最具影響力的思想是由《勸學篇》所構建的“中體西用”文化觀。關於中西文化關系問題,張之洞明確標舉:“舊學為體,新學為用,不使偏廢。”在張之洞的“中體西用”思想體系中,處理中學與西學的關系,不是平列對待,而是有主次之分、先后之序和本末之別﹔具體而言是,中學為主西學為輔,中學為先西學為后,取西學之長補中學之短。他並不完全守舊,而是主張有限度的變革,即在激進派的趨新與頑固派的守舊之間尋求一條穩健的變法道路。他所堅持的是中國的倫常名教,這是中學的核心內容﹔同時,他也主張學習西政、西藝,不僅是引進西方的科學技術,而且還可以有某些制度的變革。他說:“夫不可變者,倫紀也,非法制也﹔聖道也,非器械也﹔心術也,非工藝也。”這是他的“中體西用”論的核心內容。

“中體西用”的思想不是張之洞憑空創造出來的,而是在具體的實踐過程中逐漸形成的。大致在中法戰爭時期,張之洞已從清流派轉化為洋務派,在引進外國先進的科學技術與堅持儒家傳統的道德精神之間,他採取了“調和折衷”的方法。張之洞主張在引進西方先進事物的同時,必須用儒家道德精神消除如辜鴻銘所稱的“歐洲那極端的物質實利主義文明的可怕怪物”。如果說他的洋務活動就是具體的實踐過程,那麼《勸學篇》的寫作則是一個理論的概括與提升。

張之洞的“中體西用”思想隨著他的《勸學篇》的刊刻與傳播而產生巨大的社會影響。在百日維新期間,光緒皇帝曾先后頒布了兩部私人著作:一是馮桂芬的《校邠廬抗議》,一是張之洞的《勸學篇》。有趣的是,前者的一句“以中國之倫常名教為原本,輔以諸國富強之術”,向來被認為是“中體西用”論的初始表述﹔后者則是“中體西用”思想的系統闡釋。這樣,不僅《勸學篇》一書挾朝廷之力得以風行於世,而且“中體西用”思想更是借皇權之勢而被廣泛流傳。《勸學篇》面世以后,不斷地被人翻刻,並很快由傳教士譯成外文。據英文譯者吳板橋(Samuel I. Woodbridge)牧師稱,可靠的估計其發行量在100萬冊。這個數字是驚人的。《勸學篇》的大量發行,也使“中體西用”思想廣泛傳播。梁啟超說,“中學為體,西學為用”成了那個時代的“流行語”,“張之洞最樂道之,而舉國以為至言”。雖然“中體西用”說不是張之洞的最初發明,也不是他的獨家思想,但是,說他是這種思想的最具權威的發言人或典型性的代表人物,則是毋庸置疑的。應該說,《勸學篇》已經收到“勸學”的效應。

毋庸諱言,對於以張之洞為代表的“中體西用”論,時人與后人亦多有非議。無論是嚴復譏之為“牛體馬用”,還是近人批評其在封建主義之體上嫁接資本主義之用,似乎都有一定的道理,但亦未必擊中要害。究竟問題何在,尚需進一步深究,姑不贅論。在近代中西文化激烈沖撞的大變局下,如何處理中西文化關系問題,便成為決定中國文化前途與出路的根本性問題。頗為時下學界推崇的學術大師陳寅恪,在論及中國學術思想創新的路徑時曾經精辟地指出:“其真能於思想上自成系統,有所創獲者,必須一方面吸收輸入外來之學說,一方面不忘本來民族之地位。此二種相反而適相成之態度,乃道教之真精神,新儒家之舊途徑,而二千年吾民族與他民族思想接觸史之所昭示者也”。他還自稱:“平生為不古不今之學,思想囿於咸豐同治之世,議論近乎湘鄉南皮之間”。可見,陳寅恪服膺的正是曾國藩(湘鄉)、張之洞(南皮)的“中體西用”文化觀。“中體西用”論提供了一個處理中西文化關系的中庸而開放式的思維框架:既不完全固守傳統,也不一味全盤西化,而是要“權衡新舊,會通中西”,也即以調和折中的方式,走中西結合的道路,當然是要把中西文化優秀的東西結合起來,從而創造出一種新的中國文化。盡管要做到這一點並不容易,因為究竟什麼是中西文化優秀的東西,以及如何將其結合起來,則是對不同時代的民眾、學者尤其是政治家智慧的考驗,但無論如何,這種思維框架業已昭示了中國文化現代化的新方向。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!