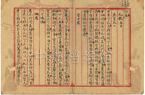

胡寧生所制地動儀內部構造圖

原標題:老專家高度“還原”張衡地動儀

近日,82歲的天文儀器專家胡寧生通過嚴密的理論分析與復雜的模擬實驗,成功“復原”了張衡候風地動儀機械原理模型。中科院自然科學史研究所和中國科學技術史學會的專家在南京對該復原模型進行論証,認為該模型是目前對原文記載還原度最高、未用到古人完全無法企及的現代技術,且原理也很科學的復原方案。

現有模型遭遇瓶頸

在中國國家博物館,擺放著一件神秘的古代候風地動儀的復原模型。據史書記載,候風地動儀為漢代著名科學家張衡所制。傳說某天,地動儀上的巨龍口內所含銅丸突然掉落。數日后快馬來報,龍頭所指的隴西地區果真發生大地震。這台精妙的儀器是人類第一台地震儀器,為古代通訊不便時預測地震起到了重要作用,其精妙的原理和功效備受世人贊嘆。

可惜的是,在西晉末年,候風地動儀徹底消失,今人無緣再見地動儀的原貌,關於地動儀的外形隻有片語留存在西晉時的《后漢書·張衡傳》中:“以精銅鑄其器,圓徑八尺,形似酒樽,其蓋穹隆,飾以篆文、山龜鳥獸之形。樽中有都柱,傍行八道,施關發機﹔外有八方兆,龍首銜銅丸﹔下有蟾蜍承之。其機關巧制,皆隱在樽中。張訖,覆之以蓋,周密無際,若一體焉。”

雖然張衡的候風地動儀不知所蹤,但古今中外許多學者均注意到了中國的張衡和他創制的地動儀。為再現古代驚世之器,日本明治時期的著名學者服部一三曾將文字記載的外觀畫成圖紙,卻沒能再現地動儀的神奇功效。英國地震學家米倫根據張衡地動儀的記載和服部一三的圖紙,於1892年制成一部高3.5米的懸垂擺地震儀,並將候風地動儀的科學原理展現給世界。除此以外,曾經的復原模型多達十幾部。

然而,縱觀這些復原儀器,要麼是設計得過於“簡單”而實現不了地動儀測震的功能,要麼就是設計得過於“先進”而引進了現代機械學的原理。現存放在中國國家博物館的地動儀模型是著名史學家王振鐸於1951年設計的,該模型的工作原理和外形得到國內認可,我國的中小學教材及其他宣傳材料中出現的均是該模型。但隨著研究的深入和資料的豐富,這個模型的弊端也逐漸曝露。因為地動儀是地震學的一種專業儀器,復原模型必須能夠自動區分出地震和非地震,否則就失去了所蘊含的科學價值和社會意義。而幾乎所有的復制品遇到近處震動,如大批人走動或地面施工等均有反應,這一缺陷成為地動儀復制的瓶頸。

迄今還原度最高的地動儀

近日,原中國科學院南京天文儀器研制中心的老專家胡寧生,根據原始文獻的記載,通過嚴密的理論分析與反復的模擬實驗,克服了地動儀復原中的瓶頸問題,重新“復原”了張衡地動儀機械原理模型。

據《后漢書》記載,地動儀的內部 “中有都柱”。“都柱”即為立柱。此前許多學者曾認為“立柱式”不可行,因為想要達到高靈敏度,“立柱”需做得“細如發絲”,而這麼細的柱子根本立不起來。因此,以往的復原模型多拋棄記載中的立柱式,採用懸垂擺的方式。而胡寧生採用被拋棄的立柱式,集中解決正確設計立柱這一問題。復原模型的核心部件由一根近2米高、直徑為80毫米的空心鋁管組成。它的“玄妙”之處在於立柱的著地處。胡寧生說:“打個比方,整個立柱就像一根被削過的鉛筆,筆芯被削得很細,但是筆尖處我們將它弄平。”

其次,為滿足監測震動所需的靈敏度,立柱“著地處”的要求非常高,甚至連肉眼看不見的一粒灰塵都會產生影響﹔此外,著地處在立柱多次傾倒后,需保証邊緣不能被絲毫壓凹,否則多次測震后立柱將無法直立。因此立柱的著地接觸面必須精益求精,絲毫失誤都會導致測震失敗。為此,胡寧生設計的復原模型的著地處為凹面,這樣既便於豎立,又保証即便有灰塵等異物也會落進凹陷區,不會對模型造成影響。此外,立柱下的支撐面也採用極硬的軸承鋼板,保証著地件與支撐件經過數次“接觸”后雙方都不會變形。

再次,由於未經平衡處理而偏重的立柱會向四周亂倒,因此立柱的重心必須精確調整到著地處中心的正上方。在模擬實驗中,胡寧生地動儀下方的底盤用可控的加速度控制器給出輕輕的推動力,能夠實現立柱倒下去的方向就是應有的方向。倒下后,模型外部的小球隨之落下。該模型實現了即使多人在地動儀旁邊跳躍也不會讓立柱傾倒這一復原難題,使地動儀真正實現測震的功效。

不過,由於強地震波在超過約600公裡以后就不會按照直線傳播,因此該地動儀的驗震距離在600公裡以內。而且,受慣性影響,試驗中會有約10%的誤差,使立柱倒向地震的相反方向。此外,在實際測震中,地動儀隻能測定地震發生的大致方向,不能精確定位地震位置。當然,張衡設計的地震儀也做不到這一點。

業內專家高度評價復原技術

由於候風地震儀僅靠文字流傳下來,因而后人的復制難免添加了各種科學想象和推測。但是這種科學想象的復原對中國文化的傳承與傳播是有積極意義的。雖然胡寧生的地震儀復原模型中使用了高強度材料等現代技術產品,然而中國科學技術大學教授李志超認為:“現代人復原古人的技術不可能做到一模一樣,當今材料的運用也不可避免。但是必須尊重當時的知識背景和技術背景,對器物的物理分析要符合當時的狀態。”中科院自然科學史研究所研究員孫小淳指出:“在吸取了之前各種復原方案的經驗后,這次的復原模型無論從外形還是原理,都更接近文獻記載。”

此外,中國科學院自然科學史研究所研究員胡維佳表示:“過去王振鐸的立杆模型遇到了困難,所以有人採用‘懸擺’模型。現在胡先生的模型,等於又把話語權拉回‘立柱’模型,與古籍記載更加符合。而且通過胡先生細致的研究和試驗,解決了‘立杆’模型原來遇到的問題。”

(來源:中國文化報)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!