|

|

景山之一(水彩) |

|

|

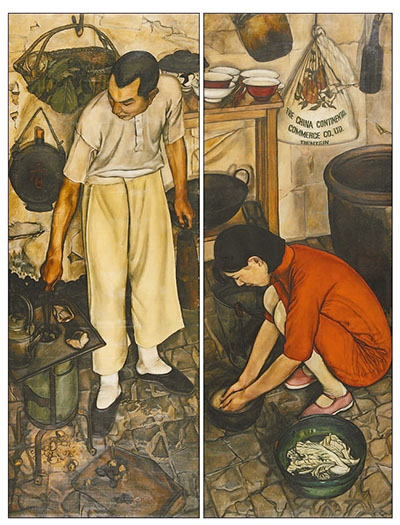

亡命日記圖(油畫) |

又至“五四”青年節。95年前,在中國大地上,愛國救國的熱情高漲,思想解放和文化運動的浪潮風起雲涌,青春正因真理和正義而激揚。其時,現代意義的美術和文博事業已然起步,美術學校、書畫社團、新型雜志報紙、博物館等機構陸續出現,中國近代考古學誕生,美術史論出現了現代編纂體例的著述……在此基礎上,美術和文博的范圍與社會功能逐漸擴大,特別是新中國成立以后,黨和國家對美術和文博事業的重視,使創作、收藏、研究、展覽、出版等事業蓬勃興盛,越來越多的中外文化交流活動以博物館為基點在全國各地展開。

今天,當我們為紀念“五四”青年節回顧歷史之時,希冀通過新中國成立之后建立的中國美術館管窺先賢的理想和擔當——中國美術館的定位是以收藏、研究、展示中國近現代至當代藝術家的作品為重點的國家造型藝術博物館,其館藏品足以連綴起近現代中國美術的篇章。那裡印刻著先賢求索奮斗的足跡。一代知識分子通過教學、創作和社會活動“三位一體”的方式展現著理想與抱負。他們的藝術和創舉閃現著“五四”新文化運動的思想色澤。這其中,王悅之可謂代表之一。台灣生長、留學東瀛、學成來京、報效祖國的他,出生於120年前中華民族深陷苦難的甲午之年,是五四運動激發了他的愛國熱情,指明了他的人生和藝術方向。而今又逢甲午,中國社會已滄海桑田,文化自信蔚成自覺。本刊特約專稿,回顧王悅之藝術和其后人的捐贈義舉,並以對當下博物館及其社會功用進一步的挖掘和認知,表達對“五四”精神和一代先賢的敬仰與紀念。

——編 者

100年前,中國現代美術運動以北京和上海為中心揭開序幕。北京在1918年出現了現代美術的搖籃——國立北京美術學校。其后,以該校西畫教授為主,京城第一個西畫團體——阿博洛學會於1922年成立,下設美術研究所,從事現代美術的啟蒙教育。阿博洛學會通過開辦暑期講習班和舉辦展覽會,活躍於20世紀20年代尚較閉塞的古都,成為當時令人矚目的新生事物。出生台灣、留學東瀛、學成來京、報效祖國的油畫家王悅之便是該會領軍人物之一。

王悅之,中國現代美術先驅之一,字月芝,原名劉錦堂,1894年生於台灣台中。其時恰逢甲午戰爭,清廷戰敗,台灣又被割讓給日本,少年時期受到日本殖民文化滲透的王悅之,卻懷有一顆愛國心。他喜愛中國古典詩文,擅長書畫,中學畢業后獲得公費赴日學習美術的機會,於1915年考入東京美術學校西洋畫科,成為台灣赴日學習西畫的第一人。在東京的五年,他一方面受到學院派的嚴格訓練,練就了堅實的油畫基本功,尤其擅長人物肖像畫。另一方面,在第一次世界大戰后美術新潮的影響下,他在校外接觸到印象派及印象派之后的理論與技法。這兩方面的儲備,為他日后從事美術教學與繪畫創作奠定了牢固的基礎。

1919年,五四運動爆發,消息傳到東京,王悅之受到震撼。他身在日本心懷祖國,衷心期望投身到“五四”洪流之中。翌年,他得知孫中山先生暫住滬上,便急忙來到上海求見,請求參加國民革命。孫中山讓助手王法勤接見了王悅之,王法勤對他的愛國熱情十分贊賞,對他的英俊風姿很是喜愛,經人提議收他為義子,他從此停用原名劉錦堂,改名王悅之。王法勤是光緒年間留日學生、同盟會會員、國民黨中央執行委員。因為一生從政,他不願子弟再入仕途,王悅之遂遵父命返回東京完成學業。1921年春天,他從東京美術學校畢業回到祖國北京,考入北京大學中國文學系,學習中國文學,隨后到國立北京美術學校任教,從此開始了短暫卻多彩的藝術人生。

1921年至1927年,是王悅之美術創作的第一個時期。在此期間,他創作了一批優雅的人物畫,代表作有《鏡台》《搖椅》《女像》《裸女》,以及《中山公園》《北海公園》等風景畫。這批油畫構圖嚴謹、色彩豐富、氣息高雅,表現出作者在東京美術學校磨練的功夫不凡,而且顯現出印象派的風格與技巧,筆觸粗獷,色彩斑斕。

1928年,國立藝術院(現中國美術學院)在杭州成立,林風眠任院長,力邀王悅之南下任教。王悅之應邀來到水光瀲灩山色空蒙的杭州,執掌西畫系教鞭。環境的改變、氣氛的和諧,激發了王悅之的創作沖動。他經常帶領學生到西子湖畔寫生,自己也用水彩畫記錄了西湖名勝美景,積累了20多幅稱作“西湖系列”的水彩畫。油畫作品有《芭蕉樹下》《燕子雙飛圖》《七夕圖》等代表作。這一時期的作品,較之第一個時期的作品有了很大變化。王悅之在國立藝術院與多位中國畫畫家共事,受到啟發,開始了油畫民族化的試驗。其一是作品幅式改為立軸,採用中式裝裱﹔其二是大膽使用黑油彩,表現中國山水畫的筆墨效果。另外,此時期的油畫作品增添了文學內容,創作了一些愛情題材的作品。在北大國文系所作的功課也滲透到了繪畫創作中。

在國立藝術院一年聘約期滿后,王悅之回到了北平,應留日同學褚小石之邀,接辦私立京華美專,繼續阿博洛學會未竟的事業,投入創辦私立北平美術學院的奮斗中。回到北平后,他在青年會舉辦了一次匯報展,展出了在杭州創作的油畫、水彩畫60余幅,新穎的畫風引人關注,西畫民族化的探索取得了初步成果。

20世紀30年代,時局動蕩加劇,日本侵略者不斷蠶食我國領土。此時,王悅之憂國憂民之心日益強烈,繪畫隨之轉向現實,接連創作了《棄民圖》《台灣遺民圖》《亡命日記圖》等大型油畫作品。他保持自杭州開始的油畫民族化的創作技法,結合現實,作品主題鮮明,表現手法也轉向寫實,與杭州時期簡潔靈動的畫風迥然不同,可謂畫家藝術成就的第三個時期,也是高峰期。1934年,王悅之到南京舉辦畫展,將《棄民圖》等新作悉數展出。徐悲鴻先生發表評論文章《王悅之畫展》,高度評價王悅之作品。《棄民圖》等作品於1937年在全國美展展出,隨后送巴黎“萬國博覽會”展出。

正當王悅之繪畫創作進入高峰期,病魔突然襲來,他因盲腸炎誤診不幸於1937年3月15日英年早逝,享年43歲。不久抗日戰爭爆發,親友離散,王悅之漸漸被人遺忘,他的遺作塵封箱底,部分作品被損毀或遺失,冷冷清清40年少為人知。

黨的十一屆三中全會后,國家實行改革開放,政通人和,百業俱興,文學藝術百花齊放,欣欣向榮。我作為王悅之后人,保存著他的遺作,有責任讓其重見天日。於是,我在工作之余常到北京圖書館報庫借閱上世紀二三十年代的舊報紙,尋找王悅之的藝術遺跡,摘抄了大批資料。同時,我也採訪京城耆宿,了解先父王悅之生前事跡,隨后在1979年7月號《北京文藝》上發表了報告文學《棄民圖》,記敘了王悅之創作這幅油畫的背景與過程。此文發表后,引起業內人士重視。河南省美術家協會顧問安敦禮通過《北京文藝》編輯部轉來一信,介紹了他知道的有關王悅之的情況,並建議我與《美術》雜志社吳步乃聯系。我到《美術》編輯部拜訪吳先生,沒想到他也在設法找我——他受台灣一位畫家之托,代為尋找王悅之后人。真是“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫”。於是我與吳步乃商定,《美術》雜志1982年12月號發表紀念王悅之逝世45周年文章及遺作圖版。他還幫助我將王悅之遺作及資料翻拍一套,並建議由人民美術出版社出版《王悅之畫集》。我通過沈鵬拜訪了邵宇社長,他是我父親最小的學生,所以一說便成,1982年出版了12開本的《王悅之畫集》。吳步乃又建議我將王悅之遺作捐贈中國美術館。於是我向劉開渠館長討教,商談捐獻之事,才得知他是我父親最年長的學生。劉開渠聽后非常高興,決定收藏全部現有遺作。我代表王悅之后人,答應了他的要求,無償捐獻手頭全部遺作,美術館則承諾將遺作修復、展出和出版圖錄。

現有全部遺作油畫19件、水彩畫22件,共計41件交付中國美術館后,三項承諾一時難以落實,對王悅之的研究又陷入沉寂。1994年王悅之誕辰100周年之際,台灣《中國時報》基金會來人與中國美術館商討借用王悅之作品赴台展出之事,他們負責修復作品,出版圖集,並於1994年8月6日在台北美術館舉辦了“劉錦堂(王悅之)百年紀念展”,展期70天,隨后在中國美術館展出60天,在海峽兩岸產生強烈反響。

今年3月,王悅之誕辰120周年,中國美術館又隆重舉辦了“脈脈之思——王悅之藝術展”,以豐富的內容、精心的布置,展出了畫家的現存作品、已佚作品圖片、生平照片、文獻資料、珍貴遺物等數百件。此展使業內人士及普通愛好者對王悅之及其作品乃至中國近現代美術史有了更深刻的認識,咸認為王悅之一是愛國者,作為一位台灣畫家,早年背井離鄉、回歸祖國、報效社會,可謂難能可貴﹔二是先行者,在台灣是第一個赴日學畫的人,在大陸是最早的美術教育家之一﹔三是革新者,探索油畫民族化之路取得了突出成就﹔四是飽學者,入北京大學,擅詩詞、能書法,寫得一手魏碑楷書,是有傳統文化造詣的西畫家。中國美術館舉辦的此次紀念展,對王悅之其人其藝做了較全面的介紹與定位,為進一步研究王悅之提供了可貴的條件。王悅之作為中國近現代美術早期的藝術開拓者,將永遠活在人們的記憶中,他的作品通過捐贈、收藏、研究和展陳,將世代相傳,歷久彌新。

(作者為中國書法家協會顧問)

制圖:宋 嵩

《 人民日報 》( 2014年05月04日 12 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!