|

|

|

關於梭羅和瓦爾登湖一直想寫一些什麼,唯恐“言征實而難巧”,生怕自己的喧囂蕩起湖中的漣漪,攪擾到孤獨的思考者。拖到今天提筆寫來,仍覺忐忑。

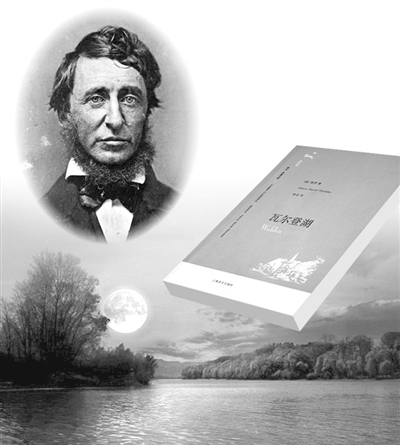

《瓦爾登湖》到底是一本什麼樣的書?

這樣一本書,在作者有生之年備受冷遇﹔這樣一本書,令詩人海子臥軌時懷抱而終﹔這樣一本書,不會有太多人喜歡,而一旦愛上就會棲居於其中的詩意,永遠不願意將它讀完。

徐遲在中文譯本序言中說:“你能把你的心安靜下來嗎?如果你的心並沒有安靜下來,我說,你也許最好是先把你的心安靜下來。然后你再打開這本書,否則,你也許會讀不下去,認為它太濃縮、難讀、艱深,甚至會覺得它莫名其妙,莫知所雲。”記賬本似的個人日記,沒有驚天動地的情節,沒有絢麗的辭藻,多是個人的感悟和隨想。

作者梭羅,視孤獨為最好的伴同時又是孤獨最好的伴。1817年7月12日出生,畢業於哈佛大學,做過愛默生的助手。1845年,獨自一人拿著一柄斧頭,跑到瓦爾登湖邊的山林中居住了兩年零兩個月。他的一生,孤獨而又簡單,馥郁芬芳。

“我生活在瓦爾登湖,再沒有比這裡更接近上帝和天堂。我是它的石岸,是它掠過湖心的一陣清風。在我的手心裡是它的碧水,是它的白沙,而它最隱秘的泉眼,懸在我的哲思之上。”梭羅如是寫。瓦爾登的湖泊、黎明、春天、村子、庄園、動物、聲、閱讀……這裡我不會去褻瀆這一切,有心的讀者應該自己去發現其中的靜謐和深邃。“瓦爾登湖的風景是卑微的,雖然很美,卻並不是宏偉的。不常去游玩的人,不住在它岸邊的人,未必能被它吸引住。”

“北山白雲裡,隱者自怡悅。”梭羅不是一個隱者,更不是孔稚圭《北山移文》中的沽名釣譽之徒。他如此純粹地生活,似乎只是試圖探索一種新的生活方式,探求文明濡染下的現代社會是否有返璞歸真的可能性,先輩們的生活方式復制到現今,是不是依然會令人耳目一新。科技改變世界,生產力的提高極大地豐富了人類的物質生活,高強度、快節奏的運轉讓人疲於應對,工具理性至上帶來人的異化,人們在單向度的坐標系中與生活的本質漸行漸遠。

但徜徉在瓦爾登湖的清冷時,總會想起陶潛,想起“竹林七賢”,想起王孟,想起中國文化話語下的“隱士”們。或許,梭羅神交千載之下的他們時會心有戚戚。一直覺得瓦爾登湖與陶淵明筆下的桃花源有些許相似:

晉太元中,武陵人捕魚為業。緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛。漁人甚異之。復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光……

從人的覺醒與文的覺醒的東晉時代開始,桃花源便成為中國知識分子心中不能割舍的心靈系泊之地。可能不盡相同,但總會有那麼一個地方,永遠是家。可以是輞川別業,可以是襄陽鹿門,可以是黃州雪堂:

雨中草色,水上桃花,漠漠水田,陰陰夏木,不遑多讓﹔夕陽西嶺,鬆月清風,漁梁渡頭,幽人來去,似曾相識﹔山高月小,石出花落,寂寞沙洲,江南黃葉,此心安處。地有南北,棲居之地,詩意就好。心靈居處,便是吾鄉。

“小隱隱於山,大隱隱於市”。無論隱於山林水澤,還是喧嘩鬧市,心遠地偏。

梭羅說:“一億個人中,才能有一個人生活得詩意而神聖,清醒就是我的生活。”梭羅那個時代,正是現代科技初露鋒芒的時候,城市崛起,鄉村沒落,田園牧歌再也抵擋不住現代機器的轟鳴。梭羅在這個時候仍保持著清醒,試圖尋找另外一種更本真的生活方式。

“在馬薩諸塞州康科德鎮瓦爾登湖畔的小木屋裡,我完成了本書的大部分文字。當時,我孤身一人在森林裡生活。我的木屋是我親手建造的,在它周圍一英裡內沒有其他人類居住。依靠自己的雙手,我一個人獨自在湖邊生活了兩年又兩個月。現在,我又成了文明世界裡的居民了。”

這是不能阻擋的妥協,現代文明不應該、也不可能被阻擋。文明的世界裡,更需要精神的滋潤和心靈的慰藉。莎士比亞說過:“離別是這樣甜美的淒清,我真要向你道晚安到天明。”明天再見,瓦爾登湖!每個人心中,都有一片淨土,遠離喧囂和聒噪,靜靜地聽一會兒自己的心跳。窗外,那清風的來處,皓月當空。月光把林影投射到大地上,清風吹過,林影參差而動,像是在書寫,像是在訴說,書寫著清淨,訴說著生活。我隻希望,黎明醒來的時候能有滿室馨香。

《 人民日報 》( 2014年05月20日 24 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!