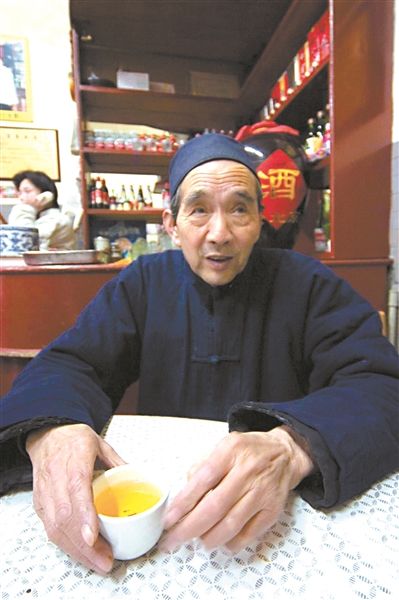

馮廣聚資料圖

馮廣聚的兒子們為他守靈

“爆肚湯沸燃舊符,門框胡同引鴻儒。小食虯伏鯤鵬志,老驥惜別夢酒壺。

50多歲的時候,他重新操持起中斷30年的家業﹔58歲的時候,他開始召集京城小吃的各路同伴一起創辦了北京小吃集散地﹔他被稱為老北京小吃的主心骨——馮廣聚,爆肚馮的第三代“當家人”,29日晚離開了他的爆肚、他的食客、他的北京小吃夢。”

10歲的時候,他入徒學習家傳百年的“爆肚”手藝,50多歲的時候,他重振了斷代30年的家族生意,80多歲甚至在幾個月前,他依然在為振興北京小吃而到處奔忙。

前天晚上9點30分,百年老字號“爆肚馮”的第三代當家人馮廣聚先生因肺炎在宣武中醫醫院逝世,享年82歲。

昨天晚上老人眾多的朋友和食客來到牛街對他進行拜祭。

治療半年多他還是走了

昨天晚上,北青報記者在寒風中來到牛街。此時,在一座兩層房間裡站滿了人,他們之中有馮廣聚的家屬,也有生前跟他一起為了北京小吃奔走的朋友。之前,馮老先生因腦溢血曾先后在天壇醫院、廣安門醫院治療了半年多時間,但前天晚上他還是走了。

馮老的兒媳婦說,馮老最后走得非常安詳,“老人5月份住進了醫院,昨天晚上9點半因為肺炎在醫院去世了。”

曾花10年時間尋找小吃傳人

昨天,北青報記者碰到了馮老生前的好友,同樣是從事小吃的“年糕錢”第四代傳人錢振波。回想起馮老生前的種種以及一輩子為振興小吃奔走,錢振波唏噓不已。

錢振波說,如果不是馮老多次找到他請他重新再干起小吃,他現在可能不會從事這個職業,“為了讓小吃能夠不斷地傳承,他傾注了全部心血和極大的熱情請出了很多小吃名家。”這中間有“羊頭馬”、“豆腐腦白”、“奶酪魏”。

讓錢振波印象最深刻的是馮老請出“羊頭馬”傳人的過程。當時爆肚馮開業沒多久,“羊頭馬”的后代馬國義上門來捧場,兩人在一塊聊起來才知道,“羊頭馬”傳人的父親與叔叔都已經過世,而這名后人在一家工廠上班,馮老勸馬國義把家裡的老手藝拾掇起來,重新開一家“羊頭馬”,但被拒絕了。

馮老沒有死心,從1989年開始,他就經常去對方家串門,說服他們出來。這樣的說服工作一直持續了10年。一直到1998年,他又跑到對方家裡說小吃是祖宗傳下來的東西,不能丟,這次對方終於動了心,馮老他張羅著租門面,終於“羊頭馬”開了張。

此后,年糕錢、月盛齋、恩元居、豆腐腦白、德順齋、奶酪魏等的后人都一一被他找到。有的老字號在他的幫助下開了張。

錢振波說,除了請出小吃名家,馮老還創造了北京小吃登頂釣魚台國賓館,參加50年國慶盛宴的業績,在他的努力下,小吃才得以登上了大雅之堂。

振興小吃是老人一生的願望

馮老去世后的這兩天,北京的3家爆肚馮分店仍正常營業,業務並未受影響。馮老的家人說,振興北京小吃是老人一生的願望,直到去世前,老人仍在記挂著小吃。這讓家人感覺到肩上的責任更加重大。

馮老的大兒子馮秋生說,他很小的時候就開始跟著老人做小吃,從那時候起,老人就教育他們做小吃要用心,規矩做人,規矩做生意,老人的言傳身教讓他們不敢有絲毫怠慢。馮老的二兒子馮伏生說,雖然老人已經去世了,但到了他們這代人這裡也不會有絲毫改變。

而馮老的孫子如今也已在干著爆肚馮的工作,“爺爺一直都在教我們這些后輩,我們也會努力去做好,把‘爆肚馮’的事業傳承下去。”

爆肚馮曾中斷30年

爆肚馮這門手藝的起源,要追溯到清朝光緒年間。當時山東人馮天杰自臨清來京,在東安門大街擺攤賣爆肚,因其做工精細,人送外號“爆肚馮”。清光緒末年由第二代傳人馮金河(馮天杰的侄子)繼續經營爆肚。后經宮內當差的人推薦,“爆肚馮”成了清宮御膳房專用肚子的特供點。

后來,10歲的馮廣聚就在父親的爆肚攤上連學徒帶幫工,1956年我國政府將個體經營產業全部歸為國營后,高中畢業的馮廣聚就進了工廠,成為了一名工人,馮家的手藝整整斷了30年。直到1985年,趁著改革開放的好政策,馮廣聚攜子馮秋生、馮伏生、馮雲亭在前門外廊房二條24號又恢復了“爆肚馮”老字號。

如今“爆肚馮”的招牌已經成為北京城裡著名的百年老字號,不僅注冊成商標,還開了分店。

線索提供/張先生

人物

馮廣聚:老北京小吃的“主心骨”

12月29日,百年老字號“爆肚馮”第二代傳人馮廣聚逝世。這位82歲的老人,一生都在做著一件事:重振北京小吃。

提起“爆肚馮”,老北京人無人不曉。作為京城著名的小吃,“爆肚馮”揚名於前門外門框胡同。民諺曰:“東四西單鼓樓前,王府井前門大柵欄,還有那小小門框胡同一線天。”門框胡同雖小,但名氣可與京城幾大繁華之地比肩,就是因為它的京味小吃深入民心。

“爆肚馮”祖上山東陵縣,清光緒年間,馮廣聚的祖父馮立山在北京后門橋創立“爆肚馮”,專營爆肚。之后,他的父親馮金河接班,成為“爆肚馮”的第一代傳人。到父親這一代,“爆肚馮”已是名聲在外。后門橋的旗人多,很多太監也住在那兒,就推薦他家給宮裡送爆肚。后來,馮廣聚的父親將“爆肚馮”遷至前門外門框胡同,與當時爆肉馬、燙面餃馬等五家組成了一個小吃店,被坊間譽為小六國飯店。

馮廣聚從小生活在大柵欄,成為“爆肚馮”第二代傳人,第三代掌門人。他制作的爆肚除採用傳統制作方法外,還大膽創新,爆肚越來越受大家的好評,魯迅、巴金、丁玲等都曾是門框胡同的常客。遺憾的是,上世紀50年代公私合營時“爆肚馮”的生意被迫中斷,他也進了一家工廠。

本以為“爆肚馮”的手藝在他這一代會失傳,沒想到事情發生了轉機。1985年,隨著政策的好轉,馮廣聚與兒子在“爆肚馮”原址恢復了這家老字號。重張的第一天起便門庭若市,每天很多人排隊來吃。

看著自家的生意一天天好起來,馮廣聚心裡開始惦記昔日同在門框胡同的老字號小吃。公私合營后,這些老字號都離開了門框胡同,很多人已經不知所蹤。為了找到他們的后人,馮廣聚每天騎著自行車打聽下落。

馮廣聚曾向北青報記者回憶,“爆肚馮”開業沒多久,老北京小吃“羊頭馬”的后代馬國義上門來捧場。馮廣聚勸馬國義把家裡的老手藝拾掇起來,重新開一家“羊頭馬”。但馬國義拒絕了,他還有工作,家裡也沒人做。

馮廣聚並沒有死心,足足勸了馬家10年。1998年馬國義提前退休,馮廣聚又跑上門去做工作,告訴他們,祖宗傳下來的東西可不能丟。這次,馬家動了心,但是沒場地,馮廣聚又幫著張羅門面,終於在這一年,“羊頭馬”開張了。

慢慢地,年糕錢、月盛齋、恩元居、豆腐腦白、德順齋、奶酪魏、小腸陳、茶湯李、門框褡褳火燒的后人都一一被他找到。在馮廣聚的攛掇下,門框胡同各家老字號小吃重新聚攏,恢復了往日的繁華。直到2006年門框胡同拆遷,以“爆肚馮”為首的眾小吃又轉到后海,繼續這樣的捆綁式經營,其間不管遇到怎樣的困難,隻要有馮老爺子在,大家的心裡就有了主心骨,老北京小吃也才得以延續下去。馮廣聚曾說過,這輩子,他做過的最值得驕傲的一件事,就是重振了老北京小吃。

文/本報記者 李天際 攝影/本報記者 袁藝

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!