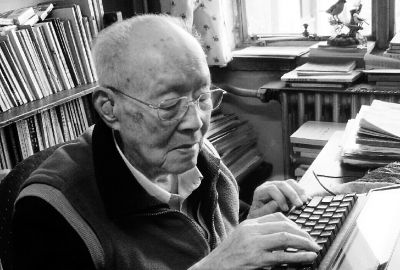

周有光先生的書房,拍攝於昨日

2016年3月在家中

1月14日,周有光在他112歲生日的第二天凌晨三點三十分在北京協和醫院去世。

周有光先生的家位於朝內大街后拐棒胡同小區裡,昨天下午靜悄悄的,似乎沒有什麼改變,只是一下午的時間,親人、朋友、單位領導、出版社編輯,身著黑衣一撥一撥上樓來探望。家中的固定電話響個不停,保姆小徐忙碌著迎接親友,接電話,替家人應付和婉拒著各方的關心,“太忙了,知道消息就行了”。

他是國寶級大師﹔他是經歷過一個多世紀風雨的老壽星﹔他是“漢語拼音之父”﹔他與張家四姐妹的張允和伉儷情深﹔他在自己112歲生日的第二天去世。他在111歲生日時曾說,111歲就是1歲。他無疾而終,平靜安詳,與妻子和一雙兒女天上團聚。

仍對世界充滿好奇

2016年年初,就傳出周老先生身體狀況不好的消息。周有光、張允和待之如親生女兒的外甥女張馬力教授在昨日上海的“周有光先生112歲壽誕座談會”上透露,周老近一段時間“突然發病,很厲害,兩個小保姆很焦急,隻能喝營養液,已經不說話了,有人來,叫阿姨拿來助聽器,做手勢,不肯說話。我的表妹去看,也不說話。”

周有光老人的兒子周曉平去世前曾寫道:“爸爸做好了面向未來的所有准備,包括他希望捐獻他的遺體供科學研究之用。”媒體人馬國川透露:“老人家身體最近一段時間一直不太好,這次走得很自然,很平靜,在此之前我們對他的身體狀況有過擔心,但老人家112歲了,能堅持到現在真的很不容易。”

張馬力眼中,舅舅在重病之前仍舊對世界充滿好奇。“他告訴我,馬力,我這一生已經畫上一個句號了,可我從他的眼睛裡沒有看到句號,我看到了希望。”張馬力說,“我的舅舅很天真,他抱的希望比我還大,他每天都看很多報紙:《紐約時報》、《朝日新聞》、《參考消息》……已經畫上句號的人可能看那麼多報紙嗎?”

“我最擔心的是,從他發來的照片的眼睛裡,一片空空的,很茫然,以前從來不是那樣的眼光。這麼健談的人,現在不說話了。”張馬力說,“去年去看他,吃飯前談話,我說,舅舅,你從國外回來到現在,后悔嗎?他說沒有,我畢竟做成一件事。他說的就是漢語拼音。他說如果我不回來,一點希望都沒有了。他說,我一定做成這件事。”“最近我從微信中看到他的照片,他的眼睛空空,我很難過。”張馬力稱本打算春節去看望老人家的,“但是人間寂寞,那個長壽的老人等不及了,已去天國與允和先生相會了。”

家裡的陳設一直沒變

財經雜志的主筆馬國川曾經多次去周老家採訪他、看望他,昨日上午他也在上海參加“周有光先生112歲壽誕座談會”,在趕回北京的高鐵上,馬國川向北京晚報記者回憶了與周老的交往故事。“他是個睿智的老人,他的事業、愛情和家庭生活都是非常完美的典范。有一句話給我印象非常深刻,他跟我說,我是認真思考過這個世界的。他一直到最后都沒有放棄這種思考,他是思考了一輩子的人,他認真思考過這個人生,思考過這個世界。”馬國川說,周老的性格非常好,他每次都給他講笑話,“天真可愛,我還沒笑呢,他就自己捂著嘴先笑起來了。他很幽默的,很會講笑話,講自己在寧夏開會,隻有他一個人戴著草帽,結果一群大雁從頭頂飛過,每個人都一頭鳥屎,就他被草帽遮住了,他每次講起來這個笑話都哈哈大笑,特別開心,充滿童心的樣子。”

生活·讀書·新知三聯書店前總編輯李昕介紹,周有光先生是三聯書店的老作者,北京和香港兩家三聯書店都出版過他的多種著作。李昕印象裡,老人的家極其簡朴,一間小小的書房,四周都是書架。靠窗擺一張小書桌,對面是兩個單人沙發,中間隔著一張小茶幾。老人讓我們坐在沙發上,他自己坐在書桌后面對我們。我想起老人曾在回憶文章中寫過,他夫人張允和先生健在時,他們每天就是坐在這對沙發上飲茶飲咖啡,幾十年如一日,“舉案齊眉,相敬如賓”。后來夫人離去了,家裡的陳設一切未變。

李昕在文章《三訪周有光老人》中寫“老人家滿面紅光,精神矍鑠。和我們談天,隨興所至,海闊天空地聊。我發現他除了聽力差一些以外,思維反應之敏銳,簡直和中青年學者無異,真令人稱奇。將近兩小時,老人滔滔不絕,主要是他講過去的往事。”

四塊錢的理發費一定要還

人民文學出版社的編輯王毅與周老相識多年,幾乎每年都要去給周老拍照片,今年他本打算圖書訂貨會之后就去。他的辦公室樓能望見周老家的樓,“我們也不定時地去看他。周老這種年齡不是說想去看隨時都能去的,等他睡醒了,給他保姆打電話,隻要他的保姆說他身體狀況還可以,我們就過去,有時候連相機也來不及帶,就拿手機拍,每年都是他生日前后去看他,今年本想等他生日過后再去,沒想到……”王毅告訴記者。

王毅還回憶起一件多年前的舊事:“我跟周老交往很多年,有一次他理發沒有帶錢,我就掏了四塊錢,后來過了幾天收到他的一封信,裡面有四塊錢,老人家一定要還給我,這件事我印象很深,他給我的信現在還在辦公室裡放著。”

知名學者葛劍雄曾說,周先生對一些重大事件或人物的回憶只是從自己的親身經歷或見聞出發,而不求全面完整,也沒有什麼個人追求,更不會制造什麼轟動效應。在口述中,他隻談到了一次與愛因斯坦的聊天,實際不止一次。他曾告訴我,那時愛因斯坦覺得無聊,很願意與人聊天,所以在首次見面后,他們又聊過幾次。周先生說:“因為是他無聊才找我去的,所以后面幾次談了什麼我早已忘了。”周先生絕不會因為愛因斯坦是世界名人,就會詳細講述無關緊要的內容。

葛劍雄說自己有幸受教於周先生已經33年了,深知周先生的態度是真誠的,直到前幾年見他時,他都會拿出打印好的新作或他感興趣的材料:“你看看是不是有道理?”“我能看到的材料太少,你大概已看過了。”葛劍雄認為,周先生的長壽、高齡時的記憶和思維能力,世所罕見。長壽的人未必經歷豐富,經歷豐富的人未必長壽,長壽而又經歷豐富的人未必願意並能夠記錄下來。盡管周先生是罕見的人瑞,但他絕不希望、我們也不應該將他當成神。

《老藤椅慢慢搖——周有光和他的時代》一書的責任編輯郭娟回憶,老壽星的養生之道自然是人人樂聞,周有光先生卻隻雲淡風輕順其自然,白菜豆腐加肉鬆,喝茶,也喝星巴克咖啡,每天讀書看報,關注天下大事。郭娟感嘆,周先生今天所達到的人生境界,終歸是他百年人生不斷歷練、修為的結果。健康長壽這件事,又怎是單單問個生活起居、飲食習慣那麼簡單?

本報記者 陳夢溪