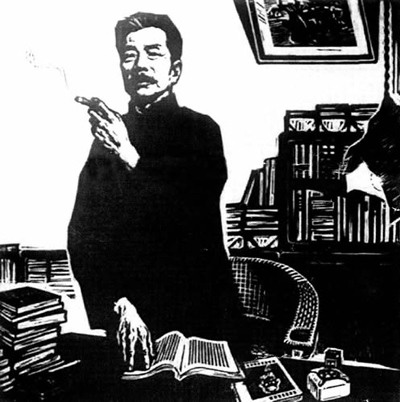

25日是魯迅先生誕辰132周年紀念日。而就在不到一個月前,他和他的作品又一次成為當今社會的熱議話題——人教版語文教材將他的文章《風箏》從初一年級課本中刪除,再次引發“魯迅大撤退”等猜測。正是由於他卓越的文學地位和深遠的影響力,沒有哪一位作家的作品在教材中的去留能夠引起如此關注。

今天,我們擇幾篇閱讀魯迅作品的心得文章刊登。其中有走出校門多年的成年人回味年少時品讀魯迅著作的欣喜,也有正在學業中的中學生們在課本內外走近魯迅的心靈體驗。

魯迅的文章生澀難懂不好學,是幾代學生的“共識”。但是當我們不必為語文試卷的標准答案而糾結,回歸閱讀最原本的初衷——試圖與作者實現心靈上的共鳴,無論是成年人還是少年學子,都並不滿足於止步在一個格式化、臉譜化的魯迅,而是試圖在“文學家”、“思想家”、“革命家”等等名頭的背后,以文字為媒介,了解先生的卓越成就、偉大精神和崇高品格,探求一個真實的、立體的、有喜怒哀樂的魯迅。

讀魯迅,沒有標准答案

◎學通社東城分社、北師大二附中國際部高二(1)班 劉奕洋

我還記得,小學老師在講《少年閏土》時,囑咐我們背下閏土和?的故事,記住魯迅對閏土的情感﹔初中時老師在講《風箏》時,讓我們標記出魯迅對小兄弟的行為的句子,分析魯迅的心理活動,記住小兄弟做風箏時渴望的表情。老師所要求我們做的這一切都讓我感到害怕。

我眼睜睜地看著魯迅的一篇篇文章被分析得支離破碎,聽著老師嘴裡所講的所謂魯迅此時的“真正想法”,背誦著“環境描寫”和“烘托背景”的部分,再謄寫到卷子上。我隻想說,這不是魯迅,或許這是你們心中的魯迅,但是不是我心中的魯迅,不是!

我從《從百草園到三味書屋》中,隻看到了那個懷念童年的魯迅,那個一想到為自己買《山海經》的長媽媽就會笑得溫暖的魯迅,那個想起童年問壽鏡吾老先生“怪哉是什麼”還會不禁搖頭,嘴角上的一字胡也會跟著微笑地顫動的魯迅。寫著這篇文章的魯迅不會想起老師們所分析的“阿長和長媽媽稱呼的區別”,不會想起壽鏡吾老先生的“迂腐”。

我從《中國人失掉自信力了嗎》中,看到的是錚錚鐵骨的魯迅。他在奮斗,在用他全部的生命去拯救這個國家。魯迅所以棄醫從文,不就是為了在真正意義上拯救千千萬萬的人民嗎?不就是為了讓他所熱愛一生的國家從精神上挺直腰板、昂首闊步嗎?那時的魯迅,我們誰也無法化解他的滿腔情感,我們又為何要肢解他的文章?為何在“當時魯迅所想表達的情感是什麼”的后面,添上早已背得滾瓜爛熟的“標准答案”?為什麼一句簡簡單單的“哀其不幸,怒其不爭”就完全地詮釋了當時的魯迅?老師們不是魯迅,編者們不是魯迅,我更不是魯迅,沒有生存在那個時代,隻能通過魯迅字裡行間的力量感受當時的溫度,我們卻很少有機會表達自己所理解的魯迅。

魯迅的文章是需要各人去感知的,魯迅也是需要我們自己去走近的,任何一本教科書都不能牽著我們走到魯迅身邊感受他的心跳。我們自己所理解的魯迅,所深愛的魯迅,所埋藏在心底的魯迅,才是我們心中真正的魯迅。(作者生於上世紀90年代)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!