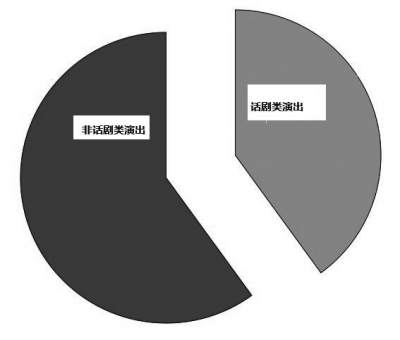

2014年北京話劇市場票房佔戲劇類演出總票房的40% (制圖:韓業庭)

2014年,中國話劇繼續保持平穩、健康的發展態勢。從創作層面看,聚焦現實生活的原創作品增多、經典改編劇目緊貼當下關懷、民營劇團劇目更趨個性化表達,創作者從多個角度思辨著戲劇與時代、人性的關系。從演出層面看,國外戲劇扎堆來華、“現象級”話題頻繁、節慶展演主打品牌概念,演出市場日益成熟理性。從市場表現看,以北京為例,戲劇類全年演出總票房為5.5億元,其中話劇票房收入達2.2億元,較上年上漲10.1%。相較往年,話劇演出體量增加、劇目類型風格漸趨多樣,但在藝術質量、舞台呈現、美學探索等方面卻表現得參差不齊,尤其是原創作品反映出的問題格外突出。面對世界戲劇“推土機”的轟鳴聲,以及中外戲劇文化交流的逐步深入,中國話劇應該在變化了的時代和審美語境中,抓住創新發展的契機,通過激活本土戲劇的創造力,實現創作理念、美學觀念、藝術品質的全面提升。

現實生活表達要向深廣層面拓展

原創劇目是一個時期戲劇創作整體面貌和走向的晴雨表。2014年,主流劇院大都強化了現實題材原創劇目的創演力度,從多個視角關注現實,在傳承現實主義創作傳統的基礎上,為時代留下了特殊的舞台記憶。像北京人藝的《理發館》,中國國家話劇院的《長夜》《花心小丑》《棗樹》《暴風雪》,總政話劇團的《兵者·國之大事》,中國兒童藝術劇院的《天才小精靈》等,或傳達愛和溫情的主題,或展現城鎮化、現代化過程中城鄉之間、人與人之間的沖突變異,或表達當代官兵的使命擔當和精神情懷,或張揚真誠、獨立、互幫互助的中華傳統美德,在內容表達上顯示出當代劇作家思考社會生活的廣度和熱情。

然而,現實題材僅停留於此是不夠的。縱觀這些作品,無論是劇本層面的人物塑造、沖突組織、情節結構,還是二度創作上的表導演實踐,都或多或少存在一些意猶未盡之處。尤其是前者,人物性格單薄、戲劇沖突弱化、敘事情節拖沓等劇本創作上的先天不足,直接影響了二度創作的藝術效果,導致舞台演出缺少靈魂和思想支撐。一些創作者雖然寫了現實生活中的人與事,敘事策略卻總是徘徊在生活的地表,無法真正深入其中,夾雜著概念化、模式化的創作痕跡﹔有些作品人物戲份不夠,生活積累匱乏,隻能依靠流行的網絡段子、歌曲甚至過度的情感宣泄彌補,借以調節沉悶的劇情和乏味的說教。

回眸歷史,那些為中國話劇引以為傲的劇目,無不閃耀著思想的鋒芒、心靈的真實、批評的銳氣、創新的激情,這正是今天創作者需用信念堅守的品質。如何潛心於生活打磨劇本,讓現實題材創作真正腳踏實地,成為有靈魂、有情懷、有力度的誠意表達,是未來一段時間需要業內人士認真探討的課題。

民營戲劇面對市場抉擇趨於理性

2014年可謂民營戲劇的調整年。以往魚龍混雜的創作景象得到有效扭轉,依靠市場和藝術資源的優化配置,民營戲劇演出格局發生新變化:一些劇團遭遇生存困境,如以新潮、前衛為主要特色的北京木馬劇場關門停業,曾在都市白領中頗受追捧的戲逍堂銷聲匿跡﹔同時,也涌現了諸如北京的鼓樓西劇場、77劇場等新的劇場和制作機構,它們從成立之初,就把藝術口碑和品牌建設放在首位,力求在激烈競爭中確立自己的文化坐標﹔而經過幾年摸爬滾打堅持下來的劇團,則紛紛在作品內容和質量上下足功夫,注重作品思想內涵和藝術品質的打磨,像怪咖劇團推出的黑色喜劇《東北往事》,用4年時間打磨劇本,顯示出對市場和觀眾的誠意。

青年編劇、導演依舊是民營戲劇創作的主力。這一年,他們帶來的作品繼續在個性風格與市場趣味之間探索平衡。如徐小朋編導的《醉生夢死》通過楊柳青、柳如是夫婦普通生活的變異,諷刺追逐金錢、權力的腐化人生,對人性的虛偽陰暗進行一番“喜劇式”的嘲諷﹔曾偉力編劇、裴魁山導演的《五人間》通過5個參與者靈魂與肉體、身份與角色的不斷互換,探討人性的復雜與自我選擇的可能﹔黃盈編導的《語文課》借助一篇篇課文引申開來的“懷舊”“表演”“互動”,喚起埋藏於每個人心中的理想、信念和感動。縱觀這些作品,小劇場戲劇依舊為主要演出形式﹔題材類型上,多數青睞於黑色喜劇、情感話題,善於將懸疑、驚悚、喜劇、時尚等類型元素與個性化表達、市場需求相結合﹔演出形式自由,追求視聽化、時尚化、技巧化等手段的疊加,迎合當代都市青年消費群體的審美口味。

2014年年底,青年導演顧雷蟄伏5年后的復出作品《顧不上》在蓬蒿劇場上演,內容依舊是對當下社會熱點事件的針砭時弊,風格也延續導演嬉笑怒罵的黑色喜劇特色。但從素材的醞釀到演出,該劇歷時10年,僅劇本就修改10次之多,這種創作過程的嚴謹、藝術表達的自由不拘、舞台呈現的鮮明個性,讓我們看到了青年戲劇人的執著、真誠、朴實。有思想的劇場,青年戲劇人在用行動堅守著。

經典改編需文學滋養和人文情懷

西方經典戲劇作品的本土化演繹及改編在近些年的戲劇演出市場上始終佔據重要份額,這一年也不例外,改編作品最多的要數莎士比亞。2014年是莎士比亞誕辰450周年,紀念性的演出貫穿全年,其中影響最大的莫過於國家大劇院主辦的紀念莎士比亞誕辰450周年演出季,在上演的8台中外演出劇目中,黃盈工作室的《麥克白》可以看作一次不同文化相互碰撞而成的全新創造,在東方式幽默的觀照下,麥克白的形象從高高在上的悲劇英雄變得神經且怪誕、軟弱又扭曲,成為當代人精神狀態的寫照。同樣帶有跨文化實踐意味的,還有國家話劇院推出、田沁鑫執導的《羅密歐與朱麗葉》。

這一年,易卜生、契訶夫、布萊希特、貝克特等20世紀以來西方劇作家的代表作品紛紛被中國戲劇人搬上舞台,像任鳴的《玩偶之家》、孟京輝的《四川好人》、林兆華的《人民公敵》、賴聲川的《海鷗》、王翀的《群鬼2.0》等。雖然改編者們都把“致敬經典”擺在首位,實現方式也各異,但大都傾向於個體化闡釋,注重舞台形式的出新出奇。相比而言,以表演取勝、忠於文本的經典演出格外稀缺。經典改編最考驗創作者的是藝術積澱和做戲的態度,解構、重構可以體現經典的與時俱進,但原汁原味未必就是觀念落后的表現。面對經典,創作者不僅需要虔誠的敬畏,更需要具備從文學和表演兩個層面理解表現經典的素養、功力,而后者恰是有些從業者欠缺的。

以往深受市場追捧的文學、影視作品改編劇目,2014年熱度驟減,像何念執導、改編自辛夷塢同名小說的《致青春》,田沁鑫執導、改編自艾米同名小說的《山楂樹之戀》等均未引起太大的市場波瀾。這從一個側面反映出,話劇“炒”影視冷飯的方式,已不再是提高票房的靈丹妙藥。觀眾的市場選擇越來越趨於理性。這種趨向在一些當代西方優秀劇作的演出中得到佐証。如王曉鷹執導、改編自美國劇作家奈戈·杰克遜《Taking Leave》的《離去》和美國劇作家約翰·洛根的《紅色》,周可執導的英國劇作家馬丁·麥克多納的《枕頭人》等均收獲了觀眾的口碑。這些作品雖然側重點不同,卻無一例外地在呵護人情人性,觸及被壓抑、被折磨、被改造的精神領域,從現代文明、權力、資本與人性本真的沖突等不同角度展開敘事,顯示了創作者的人文情懷。

引進外國戲劇應把場外功課做足

2014年的北京舞台上,有超過50部以上、涵蓋世界五大洲的戲劇作品競相登場。引進方式既有第六屆戲劇奧林匹克這樣高規格的政府主導行為,也有北京人藝、國家話劇院、國家大劇院、天津大劇院等劇院組織的邀請展、交流活動,更包括諸如愛丁堡前沿劇展、南鑼鼓巷戲劇節等民間戲劇演出活動。風格迥異、類型多樣、前衛實驗的外國戲劇接連登陸,讓中國觀眾一下子有了不出國門坐觀“世界舞台”風雲的便利。其中,大師級作品引發爭議,成為這一年外國戲劇演出最吸引眼球的話題。

克裡斯蒂安·陸帕、特爾佐布羅斯、鈴木忠志、羅伯特·威爾遜、尤金諾·芭芭等以往在戲劇史上多次提及的大師級人物,均在追求時髦、身份崇拜的觀眾中引起觀看熱潮。觀眾們帶著朝聖般的心態擁進劇場,觀后的滋味卻是天壤之別。不管是對鈴木忠志“褻瀆經典”的追問,還是對羅伯特·威爾遜現場演出的喝倒彩,圍繞這些導演的爭議以及其舞台技術、身體訓練、跨文化等方面的實踐,在戲外點燃了媒體的關注熱情。對大師級導演是否有統一的評定標准,我們無意深究,但他們之所以取得現今成就,其背后所依托的社會文化思潮、民族資源、人生閱歷與美學追求之間的內在關聯,以及精神層面上對戲劇藝術的敬畏痴迷,卻是值得國內戲劇人思考的。中國話劇的發展需要大師,更需要對話,這恰恰是我們中外戲劇交流過程中的短板。究竟該從大師的作品中汲取什麼?如何看待大師的藝術理念與其作品之間的關系?我們引進這些劇目的目的為何?業界需要給出一個相對專業的答案,而不是人雲亦雲的相互猜謎。

前期交流不暢,信息不對稱,乃至文化觀念差異所帶來的接受上的障礙,也從中外戲劇交流的層面,為今后此類活動的主辦方、組織者提了個醒:要把引進演出的介紹、導賞功課做在前面。客人遠道而來,僅演出兩三場就打道回府,觀眾如果對演出的背景、內容一無所知,很容易一頭霧水,不僅審美期待得不到滿足,錯過與杰出藝術家深層次對話的機會,而且使主辦方的引進意圖得不到實現,白白浪費了一次次寶貴的演出資源。提前做好必要的知識儲備,或者邀請相關領域專業研究者參與選戲、評戲,至少會在接受層面不至於出現如現在這般的無序和迷茫。這一方面,天津大劇院首屆曹禺國際戲劇節的做法值得借鑒。為了讓更多觀眾了解他們引進的《朱莉小姐》《假面·瑪麗蓮》等5部國外最前沿的戲劇作品,進而走進劇場,主辦方一方面借助微信、微博等媒介把推介工作做足做全﹔另一方面通過演出期間的講座、論壇、對話、導賞活動進一步加深中國觀眾對欣賞對象文化背景、藝術創造的理解。一系列精心准備,不僅拉進了觀演之間的時空距離,而且為戲劇節積累了人氣、贏得了口碑,形成了年度中外戲劇交流的特色品牌。

應把戲劇文化生態建設提上日程

2014年上半年,北京人藝復排演出的《吳王金戈越王劍》上,出現了多達10余次的笑場。究竟是歷史人物行為動機遭遇質疑,還是如今青年觀眾對歷史缺少耐心,抑或舞台上呈現的詩意已經不再為這個時代的審美所崇尚?這些問題還沒來得及梳理出頭緒,就被隨后出現的“《雷雨》笑場”覆蓋了,而且不出所料,引發了全國各大媒體的關注。兩次“笑場”雖然情況各異,但是對台詞和表演“笑點”最為集中,笑源也都來自所謂的“青年觀眾”。劇場之中發生的變化,讓“笑聲”成了觀劇的期待,以至《雷雨》在上海演出時,計算笑場的數量變成觀劇的新樂趣。

因笑場就為經典貼上“過時”“陳舊”的標簽,或責備觀眾的幼稚、不理智,都不是解決問題的理想方式。“笑聲”是觀眾最感性、直接的表達方式,它或許有些刺耳,但絕不是偶然為之。從近幾年一些復排劇目的演出現場看,不是經典的精神、思想遭到了質疑哄笑,而是觀眾對那種漸離時代審美、程式化的經典演繹方式缺少了耐心。它表面上反映的是藝術表達與審美期待的錯位,實際上與變化了的時代文化語境和觀眾審美水平緊密相連,更是多年來話劇發展中老問題不斷疊加的結果。世界戲劇風雲變幻,業內人士當以“《雷雨》笑場”為契機,坦誠交流、認真思考諸如經典如何與觀眾對話、如何面對觀眾變化了的審美等發展課題,以更開放的胸襟、多樣的戲劇觀念、包容的創作姿態,處理好傳統與創新、繼承與發展中的一系列問題,使越來越多的當代觀眾從話劇舞台上找到情感共鳴,讓經典的光暈在精湛的表演和不落窠臼的藝術呈現下光彩熠熠。

此外,2014年話劇現象級話題不斷,不管是對新媒體時代戲劇批評的探討、多媒體與戲劇融合趨勢的關注,還是圍繞一些劇目產生的爭議,與話劇發展相關的問題,早已突破了劇場的空間,與更廣闊的文化語境相連,成為戲劇文化生態的一個組成部分。這個生態與物質、資本世界的豐富以及技術的發展存在某種呼應,其文化氛圍的營造離不開藝術傳承、藝術教育、審美習慣的累積,觀眾審美素養、需求的引導,乃至整個大的社會文化思潮的變化。這是戲劇藝術旺盛發展的客觀基礎。面對變化了的時代,培育戲劇發展的土壤,激活本土戲劇的創造力,確立適合中國話劇現代化、民族化的審美范式和美學表達,這或許是2014年中國話劇留給我們的最大啟示。

(作者為青年戲劇研究者)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!