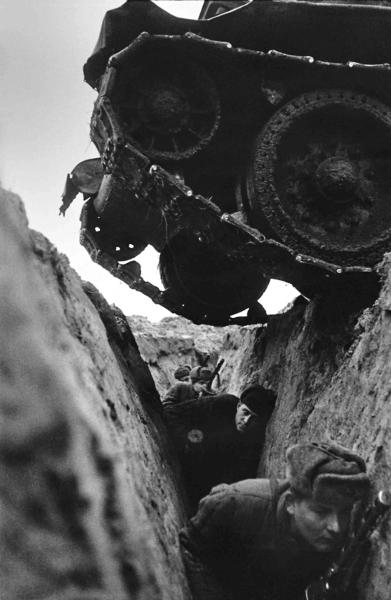

庫爾斯克戰役,T-34坦克和紅軍戰士。這是著名攝影師馬克·馬爾科夫-格林伯格的作品。

攜著大勝的余威,蘇軍向西發動了進攻,收復了許多地區。德軍雖然新敗,但戰斗力仍然很強。曼施坦因元帥殺了一記漂亮的回馬槍,於1943年3月15日重新奪回哈爾科夫。這是德軍在東線的最后一次重大勝利。

接下來的春季,戰場上出現了帶有一些詭異性質的平靜。德國已經處在戰略頹勢之中,為了重新奪回主動權,必須獲得一個巨大的軍事勝利。德軍將領研究地圖,發現在曼施坦因元帥的南方集團軍群和克魯格元帥的中央集團軍群之間有一個以庫爾斯克為核心的巨大突出部,深深楔入德軍戰線,於是決定在這個突出部的根部發動鉗形攻勢,合圍突出部內的蘇軍,抹平戰線。這個由曼施坦因元帥制定的作戰計劃被命名為“堡壘”計劃。

蘇軍這一邊,一部分將領主張先敵動手,主動進攻。但是最后斯大林還是採取了朱可夫元帥提出的策略:以大縱深的堅強防御消耗德軍的突擊力量,然后再以預備隊發動全面反攻。德軍的空中偵察表明,蘇軍已經預見到了德軍的進攻企圖,構筑了堅固的陣地,擁有強大的兵力。而德軍兵力則處於劣勢,尤其是缺乏重型的坦克裝甲車輛。在蘇聯戰場,由於地域廣袤,雙方空軍實力相當,任何一方都不能完全掌握制空權,所以地面作戰的勝負有很大一部分是由坦克戰來決定的。這是東線的一個特點。所以,坦克質量的優劣,數量的多寡,就成為了一個生死攸關的大問題。

德國研制出了“虎”式重型坦克,這種坦克重達56噸,擁有厚重的裝甲和大威力的88毫米火炮,在與蘇聯T-34坦克的正面交鋒中佔絕對上風。德國還借鑒了蘇聯T-34坦克的優點而開發出了全新的“黑豹”坦克。但是這兩種坦克都太少了,為了等待工廠生產出更多,德軍不得不把發動戰役的時間推遲了2個月。

到了戰役發動時,德國人集中了80萬士兵,約3000輛坦克和自行火炮,約1萬門野戰炮和迫擊炮,2000架飛機。而蘇軍則達到133萬人,近3500輛坦克和自行火炮,2萬門野戰炮和迫擊炮,約2900架飛機。從數量上來說,蘇軍佔據優勢,不過德軍裝甲部隊包括422輛重型戰車:133輛“虎”式坦克,200輛“黑豹”坦克,89輛“斐迪南”重型坦克殲擊車。蘇軍坦克完全不是它們的對手。

7月5日,德軍發動進攻,戰役正式開始。雙方主力都集中在突出部的根部,所以一上來就是鋼鐵碰撞的惡戰。北線進攻的是德中央集團軍群莫德爾將軍指揮的第9集團軍,與之對抗的是羅科索夫斯基大將指揮的蘇聯中央方面軍。南線進攻的是德國曼施坦因元帥的南方集團軍群,與之對抗的是蘇聯瓦杜丁大將指揮的沃羅涅日方面軍。蘇聯中央方面軍和沃羅涅日方面軍的后方是科涅夫的草原方面軍,作為預備隊。朱可夫元帥坐鎮指揮整個戰役。數千輛鋼鐵怪獸在草原上奔馳、怒吼、互相撕咬,雙方都承受了巨大的損失。在蘇軍的頑強抵抗下,德軍的進展十分有限。7月9-11日,莫德爾發動最后一次進攻,仍然受挫。激戰多日,北線德軍隻前進了10-12公裡。

南線德軍實力更強。霍特的第4裝甲集團軍沖向奧博揚,蘇聯沃羅涅日方面軍奮力抵抗,激戰數日,擋住了德軍的攻勢。霍特無奈之下,命第2黨衛裝甲軍轉而攻向東北面的普羅霍羅夫卡,防守那裡的是蘇軍坦克專家羅特米斯特洛夫中將指揮的第5近衛坦克集團軍。7月12日,蘇德雙方共有1500余輛坦克和自行火炮在普羅霍羅夫卡激戰,這次戰斗作為人類戰爭史上最大規模的坦克戰,成為一個傳奇而永載史冊。蘇聯坦克群不要命地沖向德國坦克,以巨大的損失拉近距離。在近戰中,德軍坦克的厚重裝甲也失去了安全性,照樣被T-34擊穿。戰至黃昏,戰場上到處都是冒煙的坦克殘骸和燒焦的尸體。德軍狂奔的步伐被阻擋住了。德軍又勉強進攻了幾天,無所收獲,被迫停止了攻勢。

英美聯軍於7月10日在意大利西西裡島實施了登陸作戰。希特勒決定抽調東線部隊去彌補薄弱的意大利戰線,因此打算停止“堡壘”作戰。曼施坦因強烈反對,但是在戰場上又佔不到什麼便宜。7月15日,德軍統帥部決定將曼施坦因的部隊撤回原陣地。

蘇軍雖然損失三倍於德軍,但是后備實力雄厚,仍然可以按照計劃發動反攻,收復了奧廖爾、別爾哥羅德和哈爾科夫。此役德軍元氣大傷,再也沒有力量發動大規模進攻了,隻能採取戰略守勢。蘇軍科涅夫元帥有一句著名的評語:“庫爾斯克戰役是德國裝甲兵這隻天鵝臨終前的最后一聲鳴叫。”戰爭的天平徹底傾斜了,此后蘇軍完全掌握了戰略主動權,龐大的俄羅斯“蒸汽壓路機”開始不斷向西碾壓德軍。

隨著戰爭進程的推移,蘇聯在人力和物資方面的優勢越來越明顯地展現了出來。蘇聯在戰前所進行的兩個半五年計劃所打造的重工業基礎,在戰爭中顯示出了無與倫比的價值。蘇德雙方工業的風格也是不同的。以坦克為例,德國“虎”式坦克的威力極大,工藝極其精良,但是也正因為太精良,結構太復雜,影響了生產速度和產量。在整個戰爭中,“虎I”型坦克一共隻生產了1355輛,而后續的改進型“虎II”(“虎王”)坦克則隻生產了489輛。而蘇聯則一以貫之地以生產T-34系列坦克為主,並簡化生產程序,不斷加強性能,以大規模生產的數量取勝。在整個戰爭期間,T-34系列坦克一共生產了5萬多輛。最終的結果証明,蘇聯模式勝利了。紅軍的滾滾鐵流,最終淹沒了日耳曼武士的戰車。

1943年下半年,紅軍一直在向西進攻,與德軍決戰於第聶伯河。曼施坦因且戰且退。11月7日,紅軍收復烏克蘭首府基輔。

1944年,紅軍對德軍進行了“三次打擊”:

在北方,1944年1月27日,蘇軍解除了德軍對列寧格勒的包圍。這座英雄的城市被圍困了兩年半,60萬軍民死於飢餓和轟炸,但是始終堅守不退,牽制了大量敵軍。

在烏克蘭,蘇軍越過第聶伯河繼續向西猛攻。3月26日,科涅夫元帥的部隊到達蘇聯與羅馬尼亞的邊界普魯特河。30日,曼施坦因和克萊斯特兩位元帥被希特勒解除了集團軍群司令的職務。

在更南邊,托爾布欣將軍指揮的烏克蘭第4方面軍經過苦戰,攻入克裡米亞,於5月9日解放了塞瓦斯托波爾。

在“三次打擊”之后,蘇軍又於6月22日發動了白俄羅斯戰役,也就是“巴格拉季昂”行動。德國中央集團軍群被合圍,最終崩潰了,有30萬到35萬德軍士兵陣亡或被俘。蘇軍收復了丟失的國土,繼續向西攻入波蘭,抵達維斯瓦河邊。

波蘭歷史上多次被俄羅斯侵略、瓜分,人民對蘇軍的再次到來並不很歡迎。其最強大的抵抗組織“國民軍”希望在蘇聯紅軍到達華沙並建立一個共產黨政府之前就發動起義,自己解放首都,以建立親西方的民主政府。8月1日,華沙人民發動了起義。起義遭到了德國人的血腥鎮壓,而蘇軍就在不遠的地方隔岸觀火,並沒有真正施以援手。德國人對華沙進行了有計劃的搶劫和破壞,華沙成為一片廢墟。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!