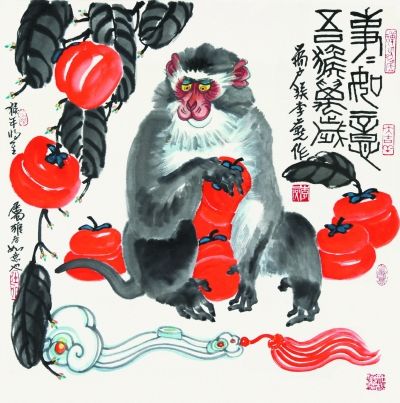

李燕 作

中國文學與猴的緣分較深,可以上溯至三千年前的殷商時代。從描述當時生活的《詩經》裡讀到的猴,還不叫猴,叫做猱。先民淳朴,自然看不慣狡獪的猱之所為。於是,《小雅·角弓》中記載:“毋教猱升木,如涂涂附。”意思是說,小人趨炎附勢的伎倆不用教,而巴結攀附人就像涂泥於牆,涂了又涂。我們今天在文章中所使用的成語——教猱升木,就是來源於此。

到了漢代。才華橫溢的東漢辭賦家王延壽,25歲就不幸渡湘江而溺亡,在其所做《王孫賦》中提到了猴。與他的前輩——《詩經》作者一樣,他對猴沒什麼好印象。“王孫”一詞,多義,古典詩詞中常見,如白居易詩句“又送王孫去,萋萋滿別情”中的王孫,指貴族子弟或一般男子。而此辭賦中的王孫,則是指猴。對其丑陋形象有所不齒:“有王孫之狡獸,形陋觀而丑儀。”

三國時期的文學家曹操有詩歌存世,據說其文章被魯迅所賞識,稱之“改造文章的祖師”。他的詩風剛健有力,開創了“建安風骨”的雄渾格調,對猴亦持否定態度。其《薤露行》一詩較為有名:“惟漢廿二世,所任誠不良。沐猴而冠帶,知小而謀疆……”在這位雄才大略的魏武帝的眼裡,猴是“不良”之別名,理應被唾棄才是。

唐代如是。詩僧貫休,為人耿直,詩書畫俱佳,以“一條直氣,海內無雙”的性格聞名。他當然看不慣善於攀援的猴之本性,作詩一首,名曰《新猿》。“尋常看不見,花落樹多苔。忽向高枝發,又從何處來。風清聲更揭,月苦意彌哀。多少求名者,年年被爾催。”這裡的“新猿”類似在官場得勢的新寵,以求名逐利為務,眼裡大概隻有“高枝”,更無他物。

兩宋時代文人的風雅清高,越千年而依然被今人所稱道。文人的凌雲氣度與嶙峋傲骨,使得他們對現實生活的寵物自有選擇與分寸。詩人王安石、蘇軾、陸游三人好像彼此商量好似的,分別吟詠諷刺之詩,一致鞭撻猴之鄙陋。王安石曰:“吾聞人之初,好惡尚無朕。帝與鑿耳目,賢愚隨殊品……睢盱猴冠纓,狼藉鼠穴寢……”蘇軾雲:“並生天地宇,同閱古今宙。視下則有高,無前孰為后……下士沐猴冠,已系猶跳驟……”陸游說:“昔慕騷人賦遠游,放懷蜀棧楚山秋。橘中尚可著四老,海外誰雲無九州……幅巾短褐吾羞便,實厭衣冠裡沐猴……”他們對於平素常見、甚至躲也躲不開的“沐猴而冠”之沐猴,可謂深惡痛絕,因而所吟詩句也是鏗鏘作響,擲地有聲。

令人倍感奇怪的是,歷史自明清以降,我們好像再難見到如上述痛快淋漓的“沐猴”諷刺詩,想想又不奇怪,反倒覺得很自然。明清兩代的文字獄好生了得,詩人動不動就可能被皇帝腰斬,誰還敢指斥皇帝身邊的“猴冠纓”之類的人物呢。人說打狗還要看主人,鞭猴難道就不看主人麼。顯然,文學史上,詩人與小說家對待猴的態度是不同的。猴的正面形象出現,不過500年歷史,那是因為明代吳承恩在其小說《西游記》中為猴翻案,給猴唱贊歌。不知為什麼,我本愛讀小說,卻讀不下去“猴事”,讀不下去《西游記》。但少我一人沒關系,一點兒不影響猴的大受歡迎,有那麼多人,至少上億人贊猴,愛猴,捧猴,猴該滿意。