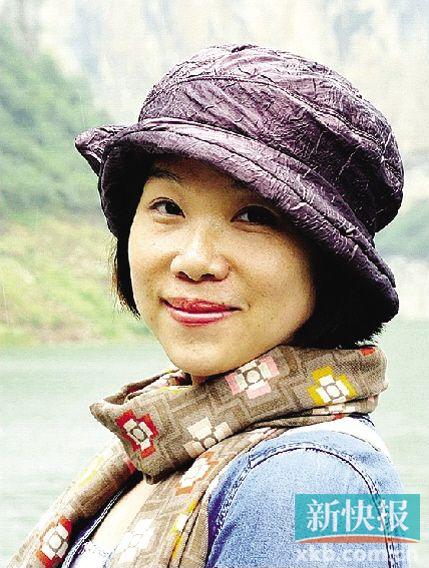

專欄作者·鐘哲平 嶺南文化學者,廣州文學藝術創作研究院專業作家。喜歡看戲,不太懂戲,也不算痴迷。因為鑽得不深,所以有疏離感。沒有匠氣,隻有歡喜。如同隔著河流看彼岸的華燈,和影影綽綽的風流人物。

■陳笑風、紅線女《王魁與桂英》。

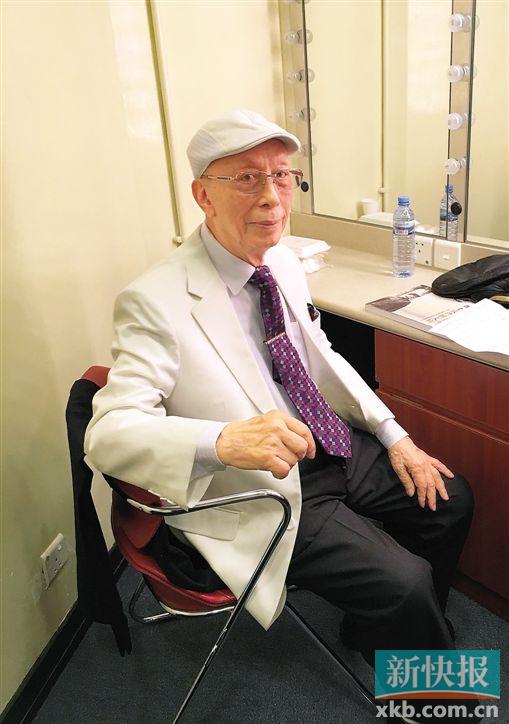

■儒雅的陳笑風老師(鐘哲平攝)。

■陳笑風、盧秋萍《繡襦記》。

■陳笑風、林錦屏《朱弁回朝》。

■陳笑風與我自強(鐘哲平攝)。

開腔立派的粵劇大老倌陳笑風:

陳笑風獲得第二屆廣東文藝終身成就獎,是毫無懸念的。風腔之儒雅,他在粵劇界無出其右。而他為人之溫文謙遜,亦讓人如沐春風。

就在陳笑風獲得終身成就獎不久,今年1月30日,香港文化中心上演了一台《風腔戲曲承傳演唱會》,粵劇界名伶匯聚一堂,慶祝陳笑風獲得實至名歸的榮譽。

年邁的陳笑風話不多,一直微笑著。他就那樣斯斯文文地坐在那裡,粵劇的儒雅就勾勒出來了。

1

“我喜歡數理化,不過既然演戲了,就把戲演好吧”

陳笑風是開腔立派的粵劇大老倌,出自舞台世家。父親是著名粵劇編劇、電影導演陳天縱,陳笑風的七個弟弟妹妹均從事粵劇及影視行業,其中妹妹陳小華、陳小茶、陳小莎均成名很早。兄弟姐妹們的配偶又多是行內人。“陳家班”行當齊全,人才輩出,是粵劇界的驕傲。

然而出人意料的是,來自藝術大家庭的大藝術家陳笑風對筆者談起自己的學藝經過時,開口就說:“我本來不是學戲的,我喜歡數理化,我讀大學是讀建筑工程的。生活使然,我走進了這一行,既然如此,就把戲演好吧。”陳笑風出生於1926年,東莞人,少年時曾在香港、澳門、廣州度過,就讀廣東大學土木工程系,后來由於生活困難,棄學投身粵劇界。由於是“半路出家”,陳笑風更比其他人刻苦。他深知戲行競爭大,每一個功架、每一句唱腔,都要精益求精。

陳笑風唱腔精致細膩,塑造人物情緒豐滿,代表作有《寶玉哭晴雯》、《梁山伯與祝英台》、《繡襦記》、《朱弁回朝》、《王大儒供狀》、《昭君公主》、《六號門》等。轉眼間,十八九歲才入戲行的陳笑風,從藝已經70多年了。2015年12月7日,陳笑風獲第二屆廣東文藝終身成就獎。

2

風腔特色:濃情溶於雅韻

在1月30日香港文化中心的《風腔戲曲承傳演唱會》上,粵劇界名伶匯聚一堂,紛紛獻唱,祝賀恩師取得終身成就獎。

陳笑風在后台接受筆者訪談,談到粵劇的現代戲時說:“現代戲生活化一些,人物更活靈活現。表演時沒有以前的借鑒,要靠演員自己認真揣摩,塑造人物角色。”筆者提到《六號門》,陳笑風說:“對,《六號門》就是很好的現代戲,我很喜歡這個戲,后來歐凱明也演得很好。”

歐凱明是晚也來到香港文化中心,與郭鳳女合唱一曲風腔名曲《文成入藏》,為陳笑風老師祝賀。歐凱明說:“陳笑風老師是我非常尊敬的一位前輩。他對我非常關心愛護,讓我非常感動。如今他交給我更大的責任,叫我傳承風腔流派的藝術。我一直很努力,學習老師的《山伯臨終》、《胡二賣仔》、《文成入藏》等歌曲,也得到老師的悉心指導。通過我的努力,我希望不會令老師失望。”

著名花旦蘇春梅則演唱了一曲《痴心情血醒花魂》,提起十幾年前和陳笑風合唱此曲的情景,蘇春梅感念地說:“這首曲是我和陳笑風老師原唱的,十幾年前錄制過,今晚能參加這個節目我非常榮幸。當年錄制的過程中,陳老師耐心教我研究人物和唱腔,我學到了很多東西。陳老師精雕細琢,每一粒音、每一個字,都很講究。我當時的聲音很亮麗,年輕力壯,而所演的角色是很柔弱的,陳老師就教我要 ‘忍氣吞聲’。他就示范,錄好音叫我跟著唱。他真是一位非常難得的好老師,他身上有學之不盡的藝術。”

在當晚的晚會上與蘇春梅合唱《痴心情血醒花魂》的李天弼則是一位資深唱家與粵曲唱腔研究者,著有《粵韻風腔薈萃》一書。李天弼認為風腔的特色,就是“濃情溶於雅韻”。他還特別留意到風腔名曲中的南音唱段。

李天弼整理出35首包含南音唱段的風腔名曲加以研究,包括《樓台會》、《文成入藏》、《玉哭瀟湘》、《錦江詩侶》、《孤舟晚望》、《寶玉哭晴雯》、《朱弁回朝·招魂》、《桃花依舊笑春風》等,從而總結出風腔南音的特色。

“風腔南音,據曲中情節、人物情緒出發,常常將合尺與乙反夾雜使用,清唱爽唱,相互配合,更取法於地水南音,是以韻味醲郁,百聽不厭。”

“風腔南音,著重情意連綿不斷,字與腔彼此相連的同時,講求吐字清晰。他喜歡用字的韻母帶腔,又用腔的余韻帶字。”(《粵韻風腔薈萃》)

3

“八十歲也能唱風腔名曲,這是風腔之妙”

當晚受到陳笑風邀請專程從廣州趕來捧場的還有粵劇老藝人、廣東八和會館執行主席王偉強(我自強)先生。今年80多歲的我自強是陳笑風的老朋友,他眼中的陳笑風,更多伴隨著遠去的歲月而沉澱的溫情。

“我和陳笑風相識,是60多年前了。大概在1953年或1954年的時候,我和陳笑風在一個團拍檔。陳笑風是正印小武,我是第二小武。我們一起做了兩屆班。這趟人個個都很厲害,做戲收拾得好好。陳笑風對藝術很執著、很嚴謹,演出很認真。我們在珠江三角洲巡回演出,不論是在大城市還是下鄉,去到農村的戲院、戲台、戲棚,演出一樣這麼認真。現在做戲,很多人不注意這些。在廣州大劇院做就樣樣都認真,穿的戲服漂亮,靴也上過色,落鄉就‘求其’(隨便)了。我們以前和陳笑風老師一起做戲,他是不會這樣的。陳笑風德藝雙馨,如今獲得廣東終身成就獎,是福至由歸,非常及時。我們在他身上學了這麼多東西,都覺得他應該更早獲這個獎。踏上古稀之年,他依然對粵劇藝術這麼鐘情,做到老學到老,對一句曲詞、一個唱腔,都認真鑽研。這和他出身有關系,他是大學生,是有文化的老倌。在粵劇行中,有這麼高文化的老倌比較少,隻有三五個。馬師曾也是一個。陳笑風不僅自己學到老做到老,而且對粵劇的振興、傳承,他是不遺余力的。珠江三角洲到處去,哪裡有演出,哪裡邀請他,他都很熱心地去傳承,收徒傳藝,很難得。我們這一輩人,學戲的時候下了很多苦功,吃了很多苦頭,流了很多汗水。有點成就了,就通過演戲來養家糊口。所以我們對粵劇的感情是很深厚的。”

講到動情處,我自強即興唱起風腔名曲《朱弁回朝·招魂》,老腔抑揚,字字滄桑,吞聲之處,魂兮飄遠。

我自強一氣唱罷,氣息愈發從容,還細致地解釋風腔之妙:“風腔,好多人喜歡學。風腔的好處在哪裡?就在於吞吐、收放自如。有很多時候用真嗓,有時候真假結合。大部分腔是‘到肚’的。放的時候不會 ‘爆麥’、嗡嗡聲,氣從丹田上,百聽不厭。我八十歲也能唱風腔名曲,這是風腔之妙。我能學到五成,我都好高興啊!”