蒲鬆齡 (資料圖片)

紀曉嵐(資料圖片)

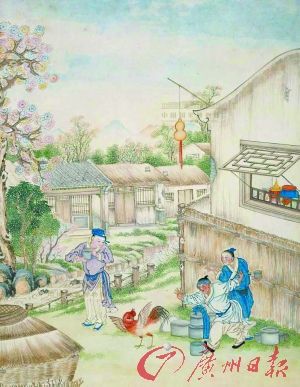

《聊齋志異》插圖之《促織》

文/劉黎平

若說清朝文言志怪神鬼小說的高峰,當《聊齋志異》與《閱微草堂筆記》莫屬,甚至可以說這是中國古代文言志怪神鬼小說的兩座高峰,無論專業高度,還是影響力,無人能與其爭鋒,至今仍然擁有千萬粉絲。

有趣的是,《閱微草堂筆記》的作者紀曉嵐,身為讀書人中的“高富帥”,卻似乎嫉妒一生不得志的私塾先生蒲鬆齡,認為蒲老前輩的小說不怎麼樣,甚至傷風敗俗,這當中有什麼私人恩怨嗎?今人該怎麼看待這種爭論呢?

人生對比 紀曉嵐高富帥 蒲鬆齡一生受挫

蒲鬆齡可以說是紀曉嵐前輩的前輩,他生於明朝末年(1640年),比紀曉嵐大84歲。蒲老師5歲的時候,清兵入關,他成長在順治年間,主要活動時間則是在康熙朝。蒲老師是個很有功名心的讀書人,一心琢磨著要金榜題名,榮耀鄉裡——這是那個時代每一個讀書人的出路和夢想,無可厚非。剛開始的時候,蒲老師還挺順的,18歲那年參加童子試,即是考秀才,旗開得勝,縣、府、道連奪第一,前程被看好。

然而,沒想到的是,蒲老師的光輝歲月卻到此截止了,接下來,他基本上就被功名排斥在門外,每次鄉試都落榜,從二十歲考到五十歲,總是和舉人這個身份相隔千裡。尤其讓人難堪的是,在他47歲考舉人那年,居然因為答卷不規范(“越幅”),而被取消考試資格。原來清朝的考卷,是有橫豎格子的,答題寫字不能超過這些格子,蒲老師不知是不是心理壓力太大而“越幅”了。50歲那年,他再次因答卷不規范而被取消資格。

還有一個尷尬,蒲鬆齡的“聊齋”私人公號雖然名滿天下,粉絲無數,可是他的朋友們卻不以為然,覺得他不務正業。他的摯友張篤慶考取了功名,就開始瞧不起蒲鬆齡,寫詩諷刺道:“此后還期俱努力,聊齋且莫競空談。”

可見在現實生活中,蒲老師一直很挫很窮,始終以私塾為業。不過,也不能說他“矮矬窮”,因為據說蒲鬆齡身材魁梧,不是一般的高。

相形之下,一百多年后的紀曉嵐就比蒲鬆齡順利多了。紀老師比蒲老師更能適應考試,6歲獲神童稱號,這個時候的起跑線還差不太多。但是一旦到了鄉試這個層面,差距就來了。紀老師23歲高中舉人解元,后來因為太驕傲,受了點小小的懲戒,第二年不准參加進士考試。中間他又因為母親去世,要守孝,耽擱了幾年,到30歲那年,考取進士,從此春風得意,進入仕途。

紀曉嵐的一生,可謂“高富帥”的一生,榮華富貴,更兼是清朝文化大工程《四庫全書》的組織者和編纂者。當然,說他“帥”,勉強了些,因為紀老師的尊容,有點似猿猴。說他“高富”,倒恰如其分,跟蒲老師一樣,紀老師個頭高,富裕自然不在話下。

好好的一個富讀書人,干嘛去嫉妒一個窮私塾先生呢?這當中有私人恩怨。

私人恩怨 《聊齋志異》害死紀曉嵐的兒子?

在《閱微草堂筆記》的“灤陽續錄”之六中,附錄了紀曉嵐兒子紀汝佶寫的幾則志怪小說,原來,紀公子也愛玩這類文字。可惜的是,這位資質聰明的公子,死在紀曉嵐之前。這對紀曉嵐打擊很大,同時,紀曉嵐也對兒子頗為失望,因為紀公子住在山東泰安的時候,居然迷上了《聊齋志異》,當時還只是手抄本,未正式刊印,於是“沈淪不返,以迄於亡故”,一直著迷到死。

紀公子的死跟“聊齋”到底有沒有關系?沒有立案調查,沒有相關証據,應該賴不上。但是紀曉嵐認為就是蒲鬆齡這些不務正業的文字害死了他兒子,這種心情固然可以理解,但理由不能成立。

不過,大家都是有文化的人,拿著這種捕風捉影的事進行指責,就太掉價了。紀老師也不是低檔次的人,對蒲老前輩的指責,主要還是從敘事風格、思想高度等方面著手的。

紀老師是這麼指責《聊齋志異》的:“然才子之筆,非著書者之筆也。”蒲老前輩才氣是有的,不過這算不得正兒八經的著書,言下之意是專業性不強,嚴肅性不夠。他認為,既然是敘事文體,那就老老實實敘事,不要隨便添枝加葉,更不要隨便虛構人與事,搞得跟戲曲似的,“小說既述見聞,即屬敘事,不比戲場關目,隨意裝點”。

紀老師在批評蒲老前輩的時候,還挺當真的,他說你老蒲寫的這些個人物和故事,男男女女那麼親密無間,故事情節那麼曲折變幻,難道你還真的在現場不成?你若不在現場,又怎麼得知的,答案隻有一個——編的,“今燕昵之詞,媒狎之態,細微曲折,摹繪如生,使出自言,似無此理,使出作者而代言,則何從而聞之”。

在這裡,筆者忍不住要穿越時空跟紀老師說一句:紀大學士,你認真就輸了。虛構是文學的一大特征,源於生活高於生活,而文學創作者對於他筆下的作品是全知全能的,因為一切出於匠心獨運,不需要交代打聽途徑。如果按照你這個標准去衡量,不要說小說,就是連高大上的史書也立不住腳,例如《史記》,寫到藺相如舉起和氏璧,面對秦王,“怒發沖冠”,司馬遷老師和藺相如相隔兩三百年,根本不在現場,怎麼就知道人家藺相如“怒發沖冠”呢?

《閱微草堂筆記》為了顯示故事的真實性,篇頭一般會交代故事的來源,例如“李蟠木言”、“霍養仲言”、“先師陳文勤公言”、“侍姬之母言”、“表兄劉香畹言”等,以表明故事來源的可靠性,其實那些神神鬼鬼的傳聞,可靠性實在不靠譜。

文風比較

一個是小說 一個重說教

就紀大才子的文字而言,其實虛構的成分蠻多的,狐仙鬼怪,世上本無,紀曉嵐無非是借他們的口吻講道理而已。例如在“灤陽消夏錄”第一卷裡,諷刺道學的虛偽,就借用了鬼的口吻。一位老學究半夜趕路,遇到死去的故友,這位故友說他能看出人的頭頂放出的光芒,人品越好,讀書越多,頭上的光芒就越亮堂,老學究問故友:那我頭上有沒有光?故友說,你讀的那些八股爛文,“字字化為黑煙,籠罩屋上”。頭上閃光或冒煙,當然是無稽之談,紀曉嵐不過借此來諷刺道學先生的無恥、迂腐和虛偽。

雖是說教,但紀大學士描寫人物和場面的功夫,那可是杠杠的,而且充滿魔幻主義色彩,例如這則故事裡寫的各種各樣光芒的對比,“字字皆吐光芒”,“爛如錦繡”,“如在濃雲密霧中”,將抽象的學識和人品具象化,有場面感,這就是文學。

當然,紀曉嵐的文字效果到此就截止了,后面緊接著一般就是說理和說教,有時候也會戛然而止,例如上面講到的這則故事,結尾就是“學究怒叱之,鬼大笑而去”。

《閱微草堂筆記》寫的是片段,展現的是個別細節,篇幅不長,用於消遣不錯。寫起來也不太費力,因此倒是不怎麼耽誤紀曉嵐的正事。

《聊齋志異》則不然,不少內容其實就是小說,就是戲劇,有人物完整的命運,有社會完整的風貌及完整的沖突。例如《促織》,以蟋蟀為線索,串起了從宮廷到民間的整個社會風貌。不只是背景宏大,還細致入微,主人公一家因為蟋蟀而悲歡離合的細節,乃至一聲咳嗽,一聲哭泣,都纖毫畢現,要運作起來,沒那個金剛鑽還真攬不了那個瓷器活。

紀曉嵐筆下的人狐戀,基本上就是一則軼聞而已,盡管細節很生動,人物也很豐滿,但跟蒲老師比起來,就有點弱了。蒲鬆齡把人間的愛情故事搬到人狐戀裡面來,從一見鐘情到九轉不悔,再到喜結良緣,道盡人間辛酸,其間兒女情長之態,栩栩如生,如在眼前。尤其是對男生如何撩妹的描寫特別曲折入微,例如耿去病,在席間大膽表示對青鳳的愛情:“得婦如此,南面王不易也。”

隨著時代的發展,《聊齋志異》漸漸佔了上風,這是文體決定的,因為它是完整的文學作品,很適合改編成戲曲,據說慈禧太后就很喜歡聊齋題材的戲曲,到現代,影視劇興起,《聊齋志異》更是佔了大便宜。