1956年,鲁博年轻馆员与鲁迅学生常惠(中)合影,右二为叶淑穗

恢复原貌的朱安夫人卧室

许广平在鲁迅故居前

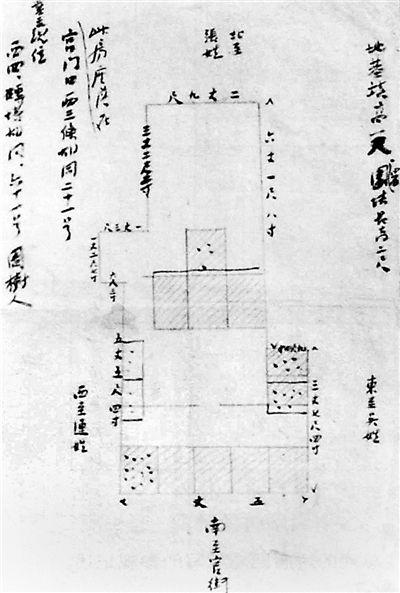

鲁迅亲手绘制的家居设计图

许广平捐献心爱文物叮嘱“生前不要发表”

追寻鲁迅书信手稿成了“文革”较为敏感的政治事件

少为人知的细节呈现周家微妙的人际关系

在北京鲁迅博物馆老工作人员的嘴里,84岁的叶淑穗还是被习惯性地称呼为“小叶”。在他们的记忆中,从1956年转业到退休,“小叶”就在阜成门内宫门口头条19号博物馆内不停地忙碌,遇事最多,知晓不少,是目前鲁迅博物馆最难得的“活字典”。

记者日前在丰台区程庄路16号院家中采访叶淑穗,老太太笑意盈盈,她身后的整墙大书柜,装满各种版本《鲁迅全集》和手稿集、日记集,出版年代杂陈,纸张淡黄,显示主人与鲁迅遗物及研究的职业关系和时间长度。1956年军队大批女同志转业,毕业于北京师范大学、在解放军后勤学院文化教研室任教的叶淑穗来到鲁迅博物馆工作,从此就一直从事鲁迅文物的收集和研究。她回忆说:“我是那年7月到鲁博工作的,10月建馆,当时也就十几个工作人员,我既当讲解员、保管员,又当清洁员。”初到时,故居所在的胡同狭窄,故居本身的格局也较小。此后叶淑穗目睹一次次扩建,参与展览陈设和库房建设。因博物馆建在胡同深处,所以将博物馆的牌子挂到面向阜内大街的胡同口,由此她说到一个细节:“‘文革’中有一次周总理坐车经过,发现原来胡同口挂牌处没有牌子了,就焦急地向市委询问鲁博的情况。”

进馆后叶淑穗一直有记录的习惯,爱给报刊写些有关介绍鲁迅遗物、遗址等情况的小文章,几十年里剪贴成册。退休多年,单位同事遇到难题,还会打电话向她请教,问及文物具体事宜,她往往会脱口而出。前些日子,她和88岁的老伴孙曰修一起,花费了数周时间,用鲁迅和胡适的二百多封书信手迹对比,一笔一画细究,考证出一封《新青年》编委会文件应是胡适手写,纠正了1958年就确定的“作者是鲁迅”的原有提法。

【失而复得】 《藤野先生》中提到的丢失的医学笔记

一说到鲁博,叶淑穗首先想到的就是鲁迅夫人许广平。她跟许先生是广东番禺老乡,是能聊得来的忘年交。每次许广平来馆,或者陪外宾,都由叶淑穗她们接待或做讲解。许广平每次捐献鲁迅文物,没有仪式,就是拿复写纸写个收据,接交手续就算完成了。老同学许羡苏调到鲁博工作后,许先生就更放心了,愿意把东西交到博物馆,陆续找到什么就交什么。

“有一天许先生通知我们去取新找到的鲁迅文物,使我们惊奇的是——这文物竟是鲁迅在《藤野先生》文中曾写过,丢失了的六册医学笔记。据许先生说,这是绍兴交来的。日本学者对此很感兴趣,多次来馆研究。”给她印象最深的一次,许广平带来用一白色包袱皮包着的东西,其中有许广平写的《风子我的爱》、《魔祟》等原稿,这是当年她表达对鲁迅爱情的文字,另外还有鲁迅1929年写给她的七封信原稿,内容感情亲近,落款“小白象”。交上这些原稿,许广平再三叮嘱:“在我生前不要发表。”

许广平最早住过西城区大石作胡同,给叶淑穗留下深刻印象的是,客厅里挂着一幅朱老总和康克清的全身生活照,这在当时家庭住所里较为少见。

叶淑穗对许先生的深情、苦心和愁闷也是体察得到的:

1961年的一天,许先生特地将我让进自己的卧室,兴奋地说,“我入党了。”当时我还不是党员,她就说,你要好好争取,你想入党,应该这样那样……

许先生直率,爱提意见,对馆里的工作、领导提了一些意见,我也不便回来说。每次许先生来馆里,弓濯之副馆长从不出面接待她,也不爱听取意见。弓是1937年入党的老干部,对民主人士有些看不惯,许先生对这点是能感觉到的。许先生有苦闷,心里不愉快。

许先生原有一位秘书,叫金振钢,照料许先生的工作和生活,后来被精简到鲁博。因为此人有些旧习气,爱发议论,反右时馆里把他打成右派分子,实际上找不出真正的右派言论,许先生对此有看法,但在当时的形势下也不敢明说。她对周围有的干部结婚铺张等现象,看不惯,对我也曾唠叨,以解心中郁闷。

当年女师大部分师生与校长杨荫榆斗争后,曾在城区临时办校。叶淑穗知道这个史实后,有心寻找当年的遗存,发现西城区宗帽胡同14号像是当时的校舍。许广平亲临指认,当走进这二进院子,她立即认出这就是当年办学的地点,一一指出教室、小礼堂、饭堂、宿舍的位置,后边学生宿舍的边上一间是自己和刘和珍住过的,房间地下有一隐蔽的通道口,进屋观看,屋主告知仍在。

许广平说,此校址是在鲁迅热心帮助下找到的,鲁迅、许寿裳、钱玄同等都在此授过课。在当年与鲁迅等先生共同操持上课、阳光洒落的院子里,叶淑穗看到许先生脸上露出难得的爽朗笑容,那不倦的讲解声音没有停歇过,因为曾经青春中的抗争,因为挚爱的鲁迅,让重返历史现场的许先生几次无法自持。

【寻觅鲁迅手稿】 “文革”中令人瞩目的事件之一

1968年3月3日许广平因患心脏病去世,病情非常突然。叶淑穗认为这与她担忧鲁迅书信手稿的下落有直接的关联:“‘文革’时我们经常去看大字报,记得1968年3月我正怀着小女儿,坐公交车去看大字报,突然看见‘戚本禹被揪出’的消息,很震惊,因为知道鲁迅书信手稿在他手上。馆里群众组织小头头召开会议,大家推举我向许先生汇报,看看怎么办。我赶紧去许家联系,许先生听后非常焦急,连夜给中央写信。第二天一早就去拜访老朋友述说此事,心脏病发作,坐在椅子上往下出溜。本来心脏病不易动,要等待救护车,结果给抬到小车上,送北京医院。医院里正时兴‘打倒走资派’,没人出来接诊,等了好久,治疗被耽误了。”

许广平病逝的第二天,叶淑穗赶到许家探望,一派凄然的景象。周海婴低声地跟她说:“你准备的那么多问题都来不及问了,晚了……”她这才痛切地感受到,一位能说心里话、有很多故事要讲述的老人的离去事实。正因为有以往那么亲近的来往,在以后的岁月里,碰到一些疑难问题,周海婴总会时常相问:“在这个事情上,我妈妈是怎么说的?”

寻觅鲁迅手稿的下落在“文革”初期是较为关键、令人瞩目的事件之一,既与中央文革要人戚本禹相关,又与后来卫戍区司令傅崇碧所谓“冲击钓鱼台”牵连。叶淑穗作为涉事人之一,清晰地记得当年移交鲁迅书信手稿的过程:

1966年6月30日下午,时任文物局副局长张恩起、文化部副秘书长雷仲平携带文化部文化革命小组介绍信,事先没有通知,突然坐车来到鲁迅博物馆,要求调取鲁迅全部书信手稿,说是“文革”运动来了,为了保存文物,弄到文化部保管安全,这是组织决定。

鲁迅的书信手稿装在一个个小楠木盒子里,是当年特批使用故宫的楠木,由前门小器作店做成的,里面是樟木的抽屉,有樟木的香味,防潮防虫。库房离馆长办公室很近,我们一箱一箱地抱过来,按原始目录清点,他们顾不上认真核对。后来我们把八个楠木盒子放进两个大木箱中,箱子没有锁,贴上我与徐鉴梅签了名的封条,就装车拉走了。车走了,我们觉得心里空荡荡的,不知为何,只能服从。

叶淑穗至今还保留张恩起、雷仲平所写收据的复印件,上面写着:“兹收到鲁迅同志书信手稿原件共1524页1054封,此据。(另:《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》文稿十五页。)”叶淑穗回忆道,收据写的是1054封手稿,实际上还有许广平致鲁迅的信件87封,没有写在收据里,可能认为鲁迅的书信比较重要,在匆忙中许广平的信件就不计了。至于鲁迅文稿手稿很多,为什么只调取《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》一文?叶淑穗透露说,这篇文章涉及30年代两个口号之争,较为敏感,“文革”前夕周扬因害怕,还派秘书指名调看过此手稿。

后来叶淑穗她们因故到文化部保密室查阅手稿,才发现保密室在西晒的三楼,手稿只装在一般的铁皮保险柜里,条件大大不如鲁博的库房。“我们心里嘀咕,说是好好保管,为什么条件那么差?大失所望。我们就给中央文革写信,说‘那里条件不如我们,希望改善条件’。没有得到回复,1967年1月14日戚本禹却以中央文革的名义取走手稿,不知跟我们写信有否关系?”

鲁迅手稿事件导致政局一系列重要的人事变动,多少改变了形势的走向,其间变幻莫测。叶淑穗分析说:“为何他们只要鲁迅的书信手稿?这个政治背景是有说头的,错综复杂。我们只是猜测,鲁迅在书信中无话不谈,江青是否怕被谈到她的过去,姚文元怕写到自己的父亲姚蓬子?”

【初见周作人时的惊讶】 讲究礼数的老派文人

叶淑穗忘不了第一次去八道湾见到鲁迅弟弟周作人的有趣情景:她们到后院北屋第一间敲门,说找周作人先生,门开了,出来一位穿背心的老先生,告诉说:“他住后边。”结果到了后院的人说住前头,我们又回来敲门,开门的就是原先穿背心的老先生,但这回穿戴整齐:“你们找周作人,请进。”这种见面法让人惊讶,周作人身上明显带有老派文人讲究礼数的特征。

1956、1957年之间,周作人带着鲁博业务人员走访教育部街,在教育部旧址介绍鲁迅当年上班如何抄古碑的情景。鲁迅原来的办公室已成了一个大饭厅,有几根大柱子,周作人比划了鲁迅办公的大致位置。后来还带着去看了绍兴会馆、国子监、历史博物馆旧址和宣外小市等地,详细介绍鲁迅早年在北平常去的这些地方的情况。

“我们看鲁迅手稿、照片有弄不懂的地方,就要请教周作人先生。他就托鲁迅的学生常惠带回解释的字条,现在这些字条成了研究鲁迅的宝贵依据。遗憾的是,当年问得太少了。”最让叶淑穗纠结的是,50年代末鲁迅研究专家王士菁提议买下周作人日记,而时任馆长却认为要这个东西干什么用?王士菁极力推荐,费尽周折,终于由市文化局特批1800元,让常惠带去一张支票交周作人家。叶淑穗说:“1962年1月6日,常惠用包袱皮包着的1898-1927年的18册周作人日记转交来,检查时就发现日记里有几处开了天窗,如兄弟不和那页就缺失。”

“文革”初期红卫兵组织抄了八道湾周作人家,一天北航的红卫兵通知鲁博说,周作人东西很多,如你们不要,就送造纸厂了。当即鲁博群众晚上找了一辆卡车开到北航附中,拉回几大箱蒙着灰尘的箱子,从中找出鲁迅、李大钊、陈独秀、胡适等人的珍贵信件。过了一些时日,人民文学出版社要处理一堆废纸,让叶淑穗她们去翻找有用的东西,结果看到好多封周作人给出版社的便函,内容不少是要钱。“周作人有时没到日子就去信索要每月的翻译费,这些信件可以从侧面了解到那些年他拮据生活的状态。”

想起与周作人的最后一面,叶淑穗称已成了自己的终生隐痛:“我们那次去八道湾,想去找找博物馆需要的东西。院子很乱,面目全非,原来后面爱罗先珂曾经养兔子的小通道已被打通。院里的红卫兵是中学生的模样,对周作人非常凶。周作人睡在洗澡间的地上,铺着稻草,身上穿着黑衣服,黑上衣的左边挂着一个白色的牌子,脸色蜡黄,身体极为虚弱,太惨了,没法聊。红卫兵叫他起来,‘你说不说……’要用皮带打他,我们见此情景赶紧走了。”没过几天,就听说周作人去世的消息。对于叶淑穗来说,八道湾的凄凉与冷酷,就像时代的烙印刻在脑海中永远无法抹灭。

【周家的人际关系】 微妙之处外人难以理解

鲁迅的两位弟弟周作人、周建人几十年间不相往来,从不相问。叶淑穗曾听许广平描述,周作人来开会,周建人见状赶紧躲开,疙瘩一直未解开。因工作关系,叶淑穗常去周建人家求教,老人没架子,能随时解答有关鲁迅的问题。“周建人外形非常像鲁迅,有一次他跟我们说,他到访上海鲁迅纪念馆,馆里就给他在各个位置、角度照像,留存资料。”

“文革”后周建人曾因其母迁坟之事找过叶淑穗,希望知道北郊西北旺埋葬地的线索,后来经过了解,告知他“文革”中坟墓已被平。“以后周海婴提出想给祖母建一个衣冠冢,希望在祖母遗物中找个有代表性的物件。我们在鲁迅故居的衣箱中给他找了祖母的大斗篷,这是祖母晚年遗照中的服饰。但后来因故此事并未实现。”

叶淑穗感慨而道,他们周家微妙的人际关系,有时不能让外人理解。譬如在外寄养的儿子周丰二将写给父亲周建人的信寄到鲁博转交,周家人拒收。“海婴去日本,常被问到周作人家的情况,海婴说不出来。海婴向我提出,希望我将了解到周作人家儿女的现在情况转告他。我就去找周作人的儿子周丰一,他们写了一份详细的儿女及后辈情况。而后他们也想要海婴家一份,但海婴却没有提供,这事让我有些尴尬。”

鲁迅故居在1986年以前的30年间,一直没有标示鲁迅元配夫人朱安的住室,原来朱安住处挂着“鲁迅藏书室”的牌子,日本外宾参观时常问起此事。叶淑穗说:“没有朱安住室,有人说是许广平有意做的。这里有误解,实际并非由几个人有意为之,有其一定的历史、社会原因造成的。1943年4月鲁迅母亲鲁瑞去世以后,朱安就迁入鲁瑞居住的北房东头,同时将她原住房存放了鲁迅的藏书。再者当年鲁迅故居中只有一张朱安的床,放在鲁母的屋中,恢复故居时就将错就错作为鲁母的床了。”

叶淑穗还记得,以前在整理故居文物时,与周家相熟的许羡苏曾不止一次地念叨:“鲁迅母亲的床怎么没有呢?”有一次,周丰一爱人张菼芳与叶淑穗聊天时,突然想起鲁迅母亲去世后,这个床曾搬到八道湾周作人家,以后这个床给了儿子的老保姆。叶淑穗等人立即前去寻访,所幸床还在,她们就向单位申请,到工厂订制了一张高档的席梦思与老保姆交换旧床。“这张床的床栏床架仍保存完好,家人确定是从绍兴运来的。曾有人想考证,这是否是当年鲁迅出生时的床,但没把握。1986年建馆30周年,欲恢复朱安住室,海婴表示没意见。我们特意访问周家亲戚阮家兄妹,他们靠幼时的记忆绘了图,帮助恢复朱安原住室,我们又从旧衣箱中找出当时的原物件,加以布置。”

谈及朱安夫人,叶淑穗记住了一个有意味的细节:“常惠先生亲眼所见,朱安要出外买东西,正逢鲁迅接待客人,朱安前去告知,鲁迅特地站起来将钱递给她。”鲁迅尊敬她,但是敬而远之。

【繁琐的文物征集】 一个线索都不能放过

作为在鲁博工作36年的老博物馆人,叶淑穗谈到所经历的人与事,浮想而凝神。她举例说:“国家文物局长王冶秋令人称赞,当年就常常独自骑一辆破自行车,把车随便搁在门口,自己就进去了。对鲁博上心,看文物,看展览,库房怎么修,陈列怎么搞,谈的意见都很到位和朴实。”

“文革”初起,王冶秋看到红卫兵运动的苗头,不知道下一步会发生什么,心里忐忑不安。“有一天他突然要看鲁迅给他写的十封原信,其中两封上面有他当年涂抹的痕迹。他翻看时跟我们小心解释说,‘当年把鲁迅来信几处字迹给涂了,怕被敌人发现,想保护组织……’”看到王冶秋落寞、茫然的神情,叶淑穗明白这是政治风暴侵袭前的慌乱,透着多少无奈和后怕。动乱之后,《鲁迅全集》新版问世,把王冶秋所说的涂抹情况在注释中加上了。

几十年鲁迅博物馆历经凄风苦雨,所发生的艰辛故事大都为外界熟悉。问到有否少为人知的事例,叶淑穗说:“30多年里,我们光是征集鲁迅手稿就三百多件,一条线索都不放过。”60年代初期有一知情人告知一线索,追寻时发现收藏者已迁移多次,经过辗转查询,才从遥远的青海找到本人。“我们由此征集到了鲁迅录《说郛录要》手稿十七页和《柳恽诗》等手稿,当时供应困难,限制购买,我们特意申请买一个手表给收藏者,以示谢意。”

最有趣的是,一位有心的收废品者在北京大学内的一处废品中发现文物,就打电话告知鲁博,叶淑穗至今还记得他的名字叫张勉之。“我去过他住的那三四平方米小屋,满屋都堆着破旧的书报,他从废品中居然收集到鲁迅在北大领薪金的收据和《会稽郡故书杂集》的手稿一页。那时粮票珍贵,除了单位给他十几元钱外,我还给了他几斤粮票。”

叶淑穗谈了一件惊奇的事例,口气中略带有几分感叹:“粉碎四人帮以后,我们得知,有一位科技干部在单位搬家的过程中,检查家具时发现抽屉夹缝有鲁迅致茅盾的7封信,后来这些信辗转送至姚文元处。我们负责手稿征集的几位同志专程赴沪,走访有关专案组,经过多方查询,最后终于查找出这7封鲁迅信手稿,并由专案组将这些手稿分两批转交给我们。”

“文革”期间鲁迅故居曾经一度关门,一群野猫在里面筑巢,呈现荒凉的景象。后来又依战备形势的要求,在故居不远处挖简陋的防空洞,叶淑穗她们参与其间的砌砖、浇灌,辛苦建成之后又被水淹。一座名人故居,显现中国现代文化的深厚蕴涵,又浸染时代风雨侵袭的沉郁底色。老朋友曾经力劝叶淑穗写一部《鲁迅文物经手录》,她迟迟没有下手,但不时在心里一遍遍地叙说,静静地回放之中,透露出人世间的暖意和斑驳。本版供图/叶淑穗

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!