端午到,龍舟起!

廣東佛山汾江河瀝桂段人如潮涌,鑼鼓喧天。14時40分左右,隨著裁判一聲令下,3隻漂亮的龍舟瞬時飛出,在水面劃出三道長長的水線。河上河下頓時沸騰了,加油聲、口哨聲、劃手雄壯的號子聲、船頭助威的鼓聲,此起彼伏,震耳欲聾。

這是日前佛山市南海區“瀝桂一體·美麗家園”龍舟賽上的一幕,63支來自桂城街道、大瀝鎮的龍舟隊百舸競渡,爭當“瀝桂龍王”﹔上萬廣佛市民也頂著30多攝氏度的高溫舉家自發來到河邊觀賽,享受濃濃的“節味兒”。

這場比賽,也開啟了佛山端午“龍舟季”——不完全統計節前節后有大大小小的龍舟賽30多場,鬧足1個月。“我們這裡男女老少都極中意‘扒’龍舟,每年幾乎是全民出動,身強力壯的‘后生仔’更是踴躍參與,能被選為劃手甚至得獎,在村裡是很有面兒的事。”大瀝鎮中聯龍獅協會會長黃欽添說。

無龍舟,不端午。賽龍舟是珠三角水鄉必不可少的傳統民俗,雖歷經千年而長盛不衰。龍舟娛樂身心,帶給嶺南大地假日的輕鬆、熱鬧、歡快﹔龍舟振奮士氣,鼓舞嶺南人民團結協作,奮勇爭先。而開光、點睛、祭龍、游龍等一系列傳統儀式,又寓意人們祈求風調雨順、五谷豐登、生意興隆、平安健康的美好願景。

如今,經濟富裕了,生活好了,龍舟又承載了新的期許——工業污染一度讓珠三角很多河涌黑臭不堪,連龍舟也無法下水,近幾年經過大力治理才逐漸改觀。像“瀝桂一體”龍舟賽的口號一樣,“扒”龍舟呼吁人們堅持不懈保護水鄉生態,共同營造美麗家園。

無龍舟 不端午

以往的龍舟都是藏在水裡,每年端午節前兩三個月就開始“起龍”﹔龍舟上岸后,要重新清洗、晾干、打磨、油漆,之后必須在祠堂進行祭龍的儀式

“同舟嘛共濟海讓路,號子嘛一喊浪靠邊,百舸嘛爭流千帆競,波濤在后岸在前……”

對於不擅長普通話的關潤雄來說,這首《眾人劃槳開大船》是他為數不多能完整准確唱下來的非粵語歌。“這是我們南海人千年來龍舟文化的精煉。”

中華民族是龍的傳人、龍舟的故鄉。中山大學博士生導師、民俗學家葉春生娓娓道來,龍舟競渡起源於春秋戰國時期的楚國,有著2000多年的悠久歷史。今湖南岳陽、汨羅江沿岸居民為紀念愛國詩人屈原,自發把米包成粽子扔到江中,以防他的尸體被魚吃掉。一開始有些老百姓劃著小船艇去扔粽子,后來爭先恐后,從慢慢劃變成快速競劃,從而逐漸演變為一項傳統的文化體育娛樂活動,深受廣大群眾喜愛。

龍舟風俗更來自生活。在珠江三角洲腹地的南海,由於水網交織,經濟繁榮,舟船成為群眾必不可少的生活工具。作為南海區體育總會主席、龍獅協會會長,關潤雄也說不清楚南海人何時開始“扒”龍舟,“可以肯定的是,從開埠就開始了,至少已有1000多年的歷史。”

1000多年長盛不衰的龍舟,傳承的是一種文化、一種精神。關潤雄說,龍舟也意味著對龍的崇拜,對龍的精神的傳承。

以往的龍舟都是藏在水裡的。每年端午節前兩三個月就開始“起龍”﹔龍舟上岸后,要重新清洗、晾干、打磨、油漆﹔之后必須在祠堂進行祭龍的儀式,村裡德高望重的長輩、鄉賢和各家各族的頭面人物出席,為龍舟重新開光、點睛,龍舟才可以下水。龍舟比賽前后,村民還要聚在一起吃龍舟飯。

對龍舟的熱衷,對這一儀式的恪守,既是嶺南人端午營造節日氣氛,盡享節日歡樂的主要方式,又表達了他們的精神寄托和美好願望:祈求風調雨順、吉祥平安。在龍舟比賽過程中,鄰裡鄉間也加深了交流,化解了矛盾,促進了社會和諧。

葉春生說,龍舟上的劃手,全部都是普通村民充任的“業余選手”,小到五六歲的兒童,大到七八十歲的老人,都喜歡下水“玩兩把”。而每年看龍舟的人更是人山人海,“在南海還有個習俗,從一個鎮嫁到另一個鎮的女子,一旦娘家的鎮有龍舟來本鎮比賽,要把一家老小都拉去助威,拉的人越多越為人稱道。”

南海龍舟賽

遍地開花

幾個村的村干部一碰頭,“怎麼樣,比一比?”“比就比,誰怕誰!”於是,一場角逐就此展開

龍舟賽是龍舟文化的核心。對嶺南人民來說,每年大大小小幾十場龍舟賽,是端午節必不可少的“例牌菜”。

在珠三角,龍舟賽一般都是群眾自發組織。南海區桂城街道疊北經濟聯社社長黃家志說,過去搞龍舟賽,村裡幾個壯漢挑著個擔子,經過每家每戶,都放點米進去,富的多放點,貧窮的少放點,大家都踴躍出力,所謂“百家米”。“現在直接捐錢就行了。”

疊北村6個村民小組9條龍舟,都是本地做生意發了財的老板捐資造的。而搞龍舟賽、吃龍舟飯的花費少的幾萬,多的十幾萬,也是各家各戶出。“疊北常住人口1.2萬人,如果出錢出力都算在內,那肯定是全民參與了。我也捐,不光以自己名義捐,還拿我老婆、兩個孩子的名去捐。”

整個南海大小龍舟保守估計有2700多條,群眾、企業自發組織的隊伍有1600多個。關潤雄說,每村都有龍舟,大的傳統龍長40多米,配劃手80人,小的五人龍僅三四米﹔每村都搞龍舟賽,“誰當了村干部,不重視龍舟,不搞龍舟賽,明年人家都不給你選票。”

南海人賽龍舟運動遍地開花,下轄18個鎮、街都搞龍舟賽會。清明節后,那些身強力壯的龍舟好手,就放下工作開始訓練。幾個村的村干部一碰頭,“怎麼樣,比一比?”“比就比,誰怕誰!”於是,一場角逐就此展開。小到村裡各村民小組間的比賽,村與村間的比賽,大到幾個鎮聯合搞的比賽,規模不一,一樣過癮。比賽結束,劃手和觀眾聚在一起吃龍舟飯,少的一兩桌,多的幾十桌、上百桌,花錢不多,但其樂融融。

近年來,珠三角龍舟賽的競技水平越來越高。南海區由於競技水平高,不斷代表廣東省和中國參加亞運會、世界錦標賽等世界級的比賽,取得了300多枚金牌﹔南海也成為首批“全國龍舟之鄉”,兩鎮獲選“全國龍舟名鎮”,三個“全國龍舟基地”都在南海。

但不論競賽規模、水平如何提高,龍舟賽始終是“政府搭台、群眾唱戲”,關潤雄說,政府出一點點錢,表示對龍舟運動的支持,做好安全、交通等保障工作就行了,具體的比賽都由我們或各鎮協會來組織,大的比賽1000多萬,小的幾十萬,很容易拉到贊助,都是老板捐資,群眾自發參與。“說起來,一支隊參加一次比賽,要訓練兩個月,既沒工資又少賺了錢﹔就算贏了,拿1萬幾千塊獎金、一口燒豬回去,都不夠吃飯的錢。但大家就是津津樂道,追求這樣過節的爽快和過癮。”

龍舟年年賽

生活更精彩

家園一年比一年美下去,龍舟才能一年一年賽下去,生活也才會一年比一年幸福下去

千百年來,許多中華民族傳統節日的民俗衰落了、消失了,當代不少年輕人也熱衷過“洋節”而對傳統節日不感興趣。為何龍舟能不斷發揚光大,尤其是得到了眾多青少年的鐘愛?葉春生說,這跟龍舟中包含的團結拼搏,奮勇爭先的精神密切相關。改革開放以來,廣東人、中國人就是憑著這股敢為人先的精神創造了社會經濟發展的巨大成就。

生生不息的龍舟賽,更表達了人們在富裕起來后,對“美麗家園”的期許。2011年6月19日,石井河上,上演了一場龍舟競渡的好戲。這是闊別25年的龍舟賽首度重返石井河。在1986年以前,石井河上的龍舟賽熱鬧興旺。然而,與廣州市內眾多河涌一樣,工業污染曾導致石井河嚴重污染,至90年代,一度成為人人聞之色變的“黑龍江”。當地人熱衷的龍舟賽,也沒了影子。

近年來,白雲區借廣州亞運會的契機,通過堤岸整治、清淤、補水、景觀整治四項措施,石井河面貌煥然一新,河水如今已實現不黑不臭,龍舟賽才得以回歸。這樣一個過程,作為珠三角發達地區的南海區也曾經經歷過。

水鄉生態和美麗家園需要人人參與,共同保護。關潤雄認為,每年都搞龍舟賽,既是對政府持續環保治理的期盼,又是一種對民眾的呼吁,呼吁大家自我約束,“家園一年比一年美下去,龍舟才能一年一年賽下去,生活也才會一年比一年幸福下去。”

小貼士 龍舟

鑒賞

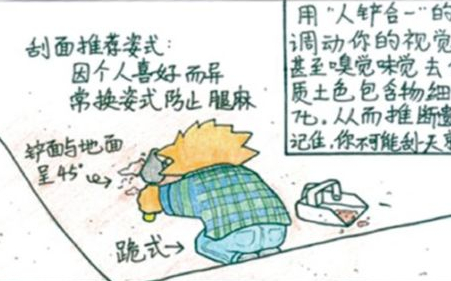

龍舟的鑒賞是一門學問。

龍舟分“專職龍舟”和“業余龍舟”兩大類。“專職龍舟”隻作競渡。“業余龍舟”則是以生產用船臨時改裝而成,用后又恢復為生產用船。專職龍舟又分為專用龍舟、簡便龍舟、游龍、造型龍舟等。

龍頭是龍舟鑒賞的主角。無論專職龍舟或是業余龍舟,龍頭都是競渡前才裝上船頭的。龍頭造型千姿百態,根據各地風俗而定。廣州西江水系的雞公龍頭和東江水系的大頭狗龍頭,別具特色。

船上裝飾最繁雜的以順德的雞公頭龍舟為代表。其中部有一個神樓、一個大鼓和一個銅鑼。龍舟上有龍頭、龍尾旗、帥旗和羅傘等裝飾。龍舟的大小按扒龍舟的人數區分:10人以下為小龍舟﹔20到50多人的為中龍舟﹔60到100人以上的為大龍舟﹔還有200多人的特大龍舟。

小龍舟隻有橈手和舵手,中龍舟配鼓手和鑼手各一人﹔大龍舟配鼓手和鑼手各兩人。珠江三角洲一帶因河床比較寬,人民生活水平比較富裕,故龍舟比較大,60多人以上的算較普通,100多人的也很多。

各地劃龍舟 紀念人不同

其實,我國一些地方的龍舟競賽跟屈原無關。福建仙游縣劃龍舟是在農歷三月三十,它是紀念誓死不投降元兵,背著宋代最后一個小皇帝投海殉國的宰相陸秀夫。因為當年宋帝曾在楓亭駐蹕過,所以仙游人唱的龍舟歌中有這麼幾句:“擊龍鼓,唱留春﹔唱留春,吊忠魂。春光雖去還復來,忠魂不眠千古存。”

貴州水江一帶苗族的龍舟節,則在農歷五月十四至二十六。當地人說這是為紀念苗族古代一位潛入水中與毒龍搏斗而犧牲的老人。

同樣是五月初五,在六朝之前,山西人則紀念介之推,浙江紹興人則紀念曹娥。有的地方還把劃龍舟與紀念伍子胥和越王勾踐聯系起來。在閩西的連城縣,就有這樣的習俗,他們既紀念屈原,也紀念伍子胥。伍子胥是春秋時代人,他被吳王迫害而自殺,浮尸江中,所以連城人認為屈原與伍子胥都是為自己祖國而死於江中的,故以劃龍舟表示共悼之意。

小貼士 龍舟

起源

古文獻中最早有龍舟記載的是公元前318—296年。關於龍舟競渡的起源,流傳最廣的是源於紀念楚國愛國詩人屈原。公元前278年農歷五月初五,愛國詩人屈原因政治主張不被採納,反遭小人誣陷,含恨抱石自沉汨羅江。楚人憐之,紛紛駕船爭逐江上相救。以后這種說法越來越多,為各種傳說中影響最大者。

隨著歷史推移,龍舟競渡逐漸從民間地方習俗演變成具有官方色彩的專業競技活動,形成龍舟體育文化,並蔓延到世界很多國家和地區。

南宋時,廣東已有民間的大型龍舟競渡,明清時,廣東官方和民間的端午節賽龍舟活動更普遍。新中國成立后,我國各地每年都定期或不定期地舉辦龍舟賽事。

龍舟運動是一項集眾多劃手依靠單片槳葉的劃槳作為推進方式,運用肌肉力量向船后劃水,推動舟船前進的運動。中國龍舟協會的標准比賽龍舟配備有龍頭、龍尾、鼓(鼓手)、舵(舵手),以此保持中國民俗傳統。在傳統龍舟的比賽中,可考慮設立鑼(鑼手)。

根據區域民俗特點不同,龍舟造型在頭尾設計方面包括鳳舟、象牙舟、龜舟、虎頭舟、牛頭舟、天鵝舟、蛇舟等形狀,均可保留原有規格和名稱,但隻要是類似劃龍舟動作,亦統稱為龍舟運動。

更多資料可登陸中國龍舟協會官方網站。

賽 事

時間 地點 賽事

6月10—11日 海南澄邁 中國龍舟公開賽

6月10日 上海普陀區 中國龍舟公開賽

6月11—12日 江蘇月城 中華龍舟大賽

6月15—16日 重慶合川 中國龍舟公開賽

6月22—23日 江蘇武進 中國龍舟公開賽

7月5—7日 福建邵武 中國龍舟公開賽

詩 詞

鼓聲三下紅旗開,兩龍躍出浮水來。

棹影斡波飛萬劍,鼓聲劈浪鳴千雷。

唐·張建封《競渡歌》

斗舸紅旗滿急湍,船窗睡起亦閑看。

屈平鄉國逢重五,不比常年角黍盤。

宋·陸游《歸舟重五》

棹如飛,棹如飛,水中萬鼓起潛螭﹔

最是玉連堂上好,躍來奪錦看吳兒。

宋·黃公紹《端午競渡榷歌十首》

二五墟期龍在田,初三初四龍躍淵。

隻期郎與龍爭健,長在人間不上天。

清·吳槐炳《三夾競渡竹枝》

本版責編:唐中科 版式設計:宋 嵩

資料整理:唐中科

《 人民日報 》( 2013年06月10日 07 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!