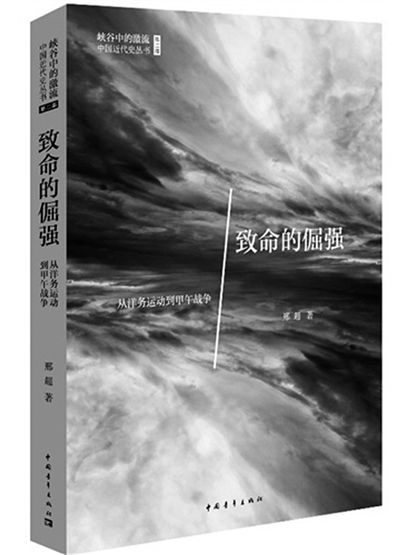

《致命的倔強》

作者:邢超

出版社:中國青年出版社

2013年7月

定價:39.80元

■ 鉤沉

邢超認為,晚清社會在西方文明襲來的時候,表現出保守、頑固的態度,這是晚清“倔強”的主要表現形式。書中揭示,甲午戰爭的主要罪魁禍首,正是光緒的老師,以“清流派”領袖自居的翁同龢。

在李鴻章組建北洋水師的過程中,清廷答應每年下撥400萬兩白銀的海軍經費。但是,這筆錢常常被翁同龢克扣(編者注:李鴻章曾經彈劾翁同龢的哥哥翁同書)。翁長期任戶部尚書,執掌財政大權。李鴻章對此無可奈何。另一方面,清廷財政確實入不敷出。

1894年7月14日,日本照會清廷總理衙門,發出強硬的照會,清流人物,紛紛慷慨陳詞,力主戰議。

李鴻章和“清流派”呈水火之勢,主要是因為清流人物不知北洋水師的真實實力。這種狀況的出現,也可以說是李鴻章一手造成的。

晚清的社會充滿傾軋和蒙蔽,作為北洋海軍和淮軍的“大家長”,李鴻章在和平時期“隻報喜,不報憂”,袒護手下人,到了戰時再強調北洋水師軍力不濟,便難以自圓其說了。此前的7月4日,御史褚成博在奏折中就這樣說:日本國小,實力不會強到哪裡去,這是人所共知的。我國講求海防已經有三十年了,成立海軍也有七八年了,皇上在今年四月的諭令中稱贊李鴻章督率北洋海軍取得很大成績,准備予以嘉獎。看到這些,我們都以為北洋海軍鎮守本國海疆是沒有問題的,可是面對一個小小的日本,李鴻章卻不敢應戰,還要求助他國。對照他早先在奏折中所說的大話,他該做出怎樣的解釋呢?

“主戰派”的態度日益堅定,氣勢日益喧囂,使光緒帝傾向主戰。7月14日后,慈禧太后也轉而主戰,她下發懿旨,要求對日“不准有示弱語”。同一天,清廷下達諭旨,嚴厲斥責李鴻章。

早在7月4日,李鴻章已經上奏折,說明北洋方面軍力不濟。由於中日形勢所迫﹔士大夫們的激動與無知﹔以及李鴻章和以翁同龢為首的“清流派”之間相互爭斗已經非止一日,雙方積怨已深,“清流派”欲借中日戰事打擊李鴻章。

翁同龢的得意門生王伯恭記述過這樣一件事情:翁同龢極力主戰的時候,王伯恭與他辯論,翁同龢拋下這樣一句話:“吾正欲試其良楛,以為整頓地也。”也就是說,翁同龢是要借中日戰事檢驗北洋軍力的成色,以尋找借口對其整頓,借以打擊李鴻章的淮軍集團勢力。甲午戰爭慘敗之后,大清國跌入深淵。而光緒后來也改變了對待老師翁同龢的態度。

(據《致命的倔強》288-290頁摘編)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!