楊靜

俸祿作為古時官吏的薪給,是官吏供給所需、發揮治國理政職能的物質基礎。俸祿制度關乎財政、稅賦、廉政等各個方面,歷史上有著以明朝為代表的採納薄俸的朝代,也出現了宋朝那樣的主張厚俸的朝代。

歷史上諸朝多以薄俸為長策

明朝官員俸祿以微薄著稱,出現了一批清官廉吏。據史書記載,洪武年間通政使曾秉正去職時,竟然“貧不能歸,鬻其四歲女”。吏部尚書劉崧,“兄弟三人共居一茅屋,有田五十畝。及貴,無所增益。十年一布被,鼠傷,始易之,仍葺以衣其子”。永樂時,戶部尚書兼右副都御史秦?任官四十載,“其妻菜羹麥飯常不飽……及卒,家無余資。未幾,子孫有貧乏不能存者。”上述例子也說明了俸祿過低則官員基本所需不保,有悖於官之為官的顯赫與殊榮。

明朝的皇帝幾十年輟政不朝,國家機器正常運轉主要得益於強大的官僚集團。歷代皇帝都深感於官吏的重要價值,在薄俸政策背景下,對於官吏法定俸祿外的非法收入,如常例、家伙、耗羨等往往採取默認態度,並通過養廉銀、養廉地、恩俸、賞賜等合乎法令的方式補充薄俸的不足。這樣,官員的收入構成就由法定俸祿、默認的習慣收入、法定補充三部分組成。官吏的收入不僅僅限於法定的俸祿,出現了法外支俸的現象,使得法定的俸祿制度遭到進一步的破壞。

針對薄俸採取的補救措施,在一定程度上緩解了薄俸帶來的問題,但並沒有改變俸祿不足的局面。官場出現 “大官貪污以求富,小官貪污以救貧”的現象。俸薄的官吏希求通過各種手段滿足物質上的欲望,在默認的權利外尋求更大的刺激與滿足。明初統治者力圖以重典治吏,嚴刑懲貪,然人人不畏其法,仍繼踵而為非,其原因就在於法定俸祿遭受制度性的破壞,綱紀廢弛。官員供給在法定范圍得不到滿足,貪欲無限制。

可見,薄俸雖有利於減輕財政壓力,輕徭薄賦,但官吏的基本所需得不到滿足,不利於其發揮治國理政的才干。相比於官吏的收入構成,薄俸也足以致貪。

歷代的政治家、思想家總結薄俸的歷史經驗,主張厚俸論者頗多

厚俸以養廉,從總體上看具有一定的合理性。在法定的厚祿中,官員的基本需求在法定范圍內得到了滿足,無疑可以抑制其追求法定范圍以外的貪掠,從總體看有助於官吏廉潔自律。比如,漢代兩位大臣張敞和蕭望之根據 “倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱”提出“今小吏俸率不足,常有憂父母妻子之心,雖欲潔身為廉,其勢不能。請以什率增天下吏俸”。漢宣帝採納此建議, 詔令增俸,改善了漢初的薄俸狀態。其結果提高了官吏的積極性,增強了官吏的廉政意識。清正廉潔之官大量涌現,史稱“漢世良吏,於斯為盛”。但是厚俸以養廉不能絕對化。

宋朝是為數不多踐行厚俸政策的王朝。王安石作為改革派的代表人物強調 吏祿既厚,則人知自重,不敢犯法,從而達到省刑之效。厚俸給予官吏在合法的范圍內利益的某種滿足,使其安於職守,不作法律外的訴求。然而人欲往往是不斷增長的,正所謂欲壑難填,官吏盡管取得了法律內的優厚待遇,卻也仍然會追求法律外的更多利益上的滿足。厚祿在滿足官員基本需求的同時並不能滿足官員的貪欲。就連贊成厚俸的趙翼也認為俸祿過厚其弊端不可忽視。他說,“究於國計易耗。恩逮於百官者惟恐其不足,財取於萬民者不留其有余,此宋制之不可為法者也”。冗官冗費致使支出龐大,加大了財政壓力,加重了稅賦負擔,百姓不堪其苦。

可見,厚俸雖有利於官吏積極發揮職能、自重自律,但也會造成龐大的財政支出,加重百姓負擔。較之官吏的貪欲,厚祿並不足以養廉。

總之,俸厚或俸薄都會引發一定的問題。

俸以養廉的理論前提是合理的俸祿制度

從歷史角度考量,“吏不廉平則治道衰”,官吏的廉潔對於政權的維護與發展十分重要。“頒俸祿以養廉,禁賄賂以防奸。”要發揮俸祿對於廉政的重要作用,需要建立合理的俸祿制度。根據社會經濟發展的水平確定合理的俸祿量,使官吏的治績與其俸祿所得達到相對的平衡,使俸祿的支出與國家府庫收入相符。合理的俸祿制度不僅有利於減輕國家財政負擔,而且有利於維護官僚隊伍的穩定與廉潔,實現真正意義上的俸以養廉。

樹立合理的俸祿標准,建立合理的俸祿制度,需要注重綜合為治。具體有以下三點:

第一,維持官員數量和俸祿標准的相對穩定,使俸祿總量控制在府庫收入所能承擔的合理范圍內。

歷史上的王朝在其發展過程中,往往都會面臨俸祿日厚以及官吏數量日增而導致的越來越龐大的俸祿支出。俸祿的支出是以國家府庫收入為前提的,其結果隻能是通過征稅賦、發徭役將之加諸百姓,這樣就容易激發經濟與政治的危機,引發社會動蕩。為此,控制官員人數,規定合理化的俸祿計量標准具有深遠的意義。這就要求:

其一,控制官員人數。“民少官多,十羊九牧。” “士大夫眾則國貧”。冗官冗費是封建社會的瘤疾,直接導致了俸祿總量的增加和國家財政的重負。《唐律》專設規定以控制官吏數量,禁止濫設。“署官過限及不應置而置,一人杖一百,三人加一等,十人徒二年。”宋太祖曾倡導“與其冗員而重費,不若省官而益俸”。通過精減官吏數量來提高官吏待遇,以免加重財政負擔。

其二,規定合理的俸祿計量標准。俸祿的標准既要與府庫收入相符合,也要根據當時物價的浮動及購買力水平而隨時調整。同時,還要對俸祿的標准進行橫向考察,即把官員的俸祿收入與當時其他社會群體的收入進行比較。隻有這樣才能衡量出官吏俸祿收入在社會經濟中所佔的比例與位置,對俸祿狀況做出較為客觀的認識,從而得出相對科學的俸祿計量標准。以宋明兩朝為例,宋朝官員俸祿優厚,然其物價水平較高,其他階層收入也高﹔明朝官員俸祿微薄,但明時物價低廉,官吏與其他階層收入相差十分懸殊,官吏較之當時社會的其他階層,已屬高薪。

如上所述,俸祿關乎財政、稅賦、廉政等各方面。“爾俸爾祿,民脂民膏”。講求俸以養廉,需要綜合為治。一方面要尊其位,厚其祿,保障人才清正為官之所需﹔另一方面要嚴格控制俸祿支出在財政中的份額,不可導致稅賦太重。

第二,科學量化俸祿,依法規范俸祿,杜絕法外支俸。

俸祿歷來是國家府庫最主要的支出項目之一。正如唐人所說“養賢之祿,國用尤先。”明人也指出“國家經費,莫大於祿餉”。在尋求俸祿與府庫收入平衡點的基礎上,擬定合理的俸祿標准,量化官吏待遇,使得官吏財產透明化,既有利於官吏收入穩定與發揮才干,也有利於對官吏進行考課、監察,加強對官吏的廉潔監督。歷史証明厚俸與薄俸都不是養廉的關鍵性因素,合理的俸祿是養廉的前提。養廉的關鍵還在於將俸祿的標准、收支及監督納入法律的范圍內,給俸祿配之以法律的制度保障,用法律來規范俸祿,杜絕法外支俸。廉政問題是個復雜的系統工程,俸祿只是其中條件之一,合理的俸祿制度隻有依靠法律的保障,並與考官之法、考課之法、監察之法等法律制度相結合,才能發揮俸以養廉的目的,實現官僚隊伍的穩定與廉潔。

第三,為政在人,培養官員廉潔自律意識。

“徒法不足以自行,徒善不足以為政。”俸祿太薄忽視了人的需要。厚俸養廉忽視了人的欲望。重法懲貪忽視了人的品行。我們以史為鑒討論俸祿與廉政問題時,不可忽略人自身的作用。中國古代以詩書禮樂相尚,用以提高官員的人文素養,培養引導其樹立與時代相適應的人生觀、價值觀、世界觀。官吏廉潔奉公,不為俸祿厚薄等外界環境所動搖的一個關鍵因素在於個人的內在修為。“禮義廉恥”、“三綱、八目(格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下)”等傳統價值觀念已經深入其心,有助於其保持名節,克己奉公。宋蘇轍就曾指出,“若朝廷誠患吏貪,但使官得其人,則吏之受賕,自有分限。若猶未也,則雖重祿深法,不能禁矣。”因此選用品行好的人為官對於養廉尤為重要。為政在人,保持官吏的較高素質,有助於維持官僚隊伍的穩定,發揮官員在治國理政方面的積極作用。

(作者單位:西北政法大學)

核心詞

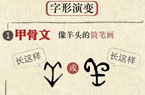

俸祿的稱法和形式

中國古代官員的俸祿有多種稱法,如月給、月俸、月錢等。俸祿主要有土地、實物、錢幣等形式。商周時期,公卿大夫都有自己的封地採邑,將封地內的經濟收入扣除應上繳天子的部分,剩下的就是實際俸祿。因此,商周時主要是以土地作為俸祿的支付形式,封地的大小就是俸祿多寡的標准。而春秋末年至隋唐之際,主要以實物作為官員俸祿的支付形式,其中又以糧食作為實物支付的重要種類。唐代以后一直到明清時期,則主要以貨幣發放給朝廷官員作為俸祿支付形式。(魏都)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!