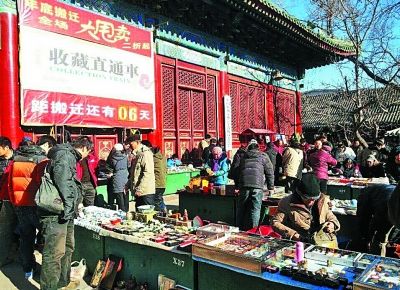

清除地攤前的報國寺。姜真攝

清除地攤后的報國寺。姜真攝

近日,記者來到北京報國寺文玩市場採訪,從地鐵7號線廣安門內站一出來,往日車水馬龍、川流不息的人群不見了,沿路擺攤的文玩游商也消失了。作為全國重點文物,千年古剎報國寺終於恢復了它應有的清靜。

報國寺是繼民族大世界之后,北京西城區又一處撤市保護的古建。西城區相關部門表示,不能為了商業利益而讓文物古建受傷害。今后,報國寺將逐漸回歸文物的公益屬性,供人觀瞻,傳播文化。西城區還將結合文物騰退與文物保護,研究下一階段的整治對策。

收藏市場露天地攤全清除

今年1月1日,北京市西城區對持續經營了17年之久的報國寺收藏市場啟動升級改造。“3月31日前全部撤攤了。”西城區廣內街道相關負責人告訴記者,他們已逐個約談了地攤商戶,市場管理者也已退還了全部租金。

如今,擺攤的地頭游商沒有了,有照商戶都搬進了報國寺東西偏殿裡的玻璃屋子,環境安靜了。

在偏殿的許多地方都貼著醒目的《報國寺收藏市場公約》,《公約》對保持市場的良好環境提出了要求。

以前這裡人滿為患,游商多,游人多,環境臟亂,交通擁堵,市場周邊的居民多有不滿。對此,西城區專門成立了由區環境建設辦牽頭的報國寺市場及周邊綜合治理工作領導小組,廣內街道辦事處也同期成立了報國寺市場周邊環境綜合治理工作領導小組及其辦公室,對此進行整治。

安全隱患多多

每周四是報國寺收藏品市場開市的日子,由於成立早,名氣大,市場吸引了北京及天津、河北等地大量販賣古玩、舊貨的商販,在報國寺周邊形成了遠近聞名的無照收藏品“早市”,並一度達到上千人的規模。

據報國寺市場負責人介紹,1996年之前,報國寺還隻有錢幣、郵品的地攤。1997年,這裡舉辦了第一屆全國錢幣博覽會,同時報國寺古玩市場也正式宣布開業,算是北京最早的文玩市場。從此之后,天南海北慕名而來者越聚越多,據說現在分布在全國各地的大藏家好多都是從報國寺“發家”的。

“三四年前,報國寺最火的時候,院裡擠滿了1000多個攤位﹔院外、寺外的夾道裡,周邊的胡同裡,又駐扎下1000多個游攤兒。”廣內街道有關負責人介紹說。

2006年,報國寺被國務院列為第六批全國重點文物保護單位。因為寺內建筑屬一級古建,無法改變原有格局加裝消防噴淋設施,消防壓力很大。另外,寺內攤位過於靠近文物建筑及古樹,也不利於文物和古樹的保護。加上寺內寺外近2000多家攤位,嚴重阻塞了當地的交通,影響了市容環境。

2014年年底,西城區廣內街道對報國寺及其周邊胡同實施了重點整治,拆除了市場內13處共計89間違建店鋪,徹底取消了露天攤位,古老的報國寺有了新氣象。目前報國寺內現在隻剩下了兩家文化單位。西城區相關部門負責人表示,不能為了商業利益而讓文物古建受傷害,希望更多的民眾關注文物保護。

回歸文物的公益屬性

始建於一千多年前的報國寺,到了清朝,成了京城最大的廟市、花市和書市,曾是當時文人墨客的雅游之地,留下了許多傳奇佳話。明末清初著名思想家顧炎武,在清順治十五年入京后,即寓住在報國寺內,每日除瀏覽書市外,潛心著述。他提倡“知行合一”“博學於文”“行之有恥”,對后人影響很大。清初著名詩人王士禎、孔尚任等也都是報國寺書市的常客。

撤攤前的報國寺文玩市場特色鮮明,如瓷片交易市場是當前國內最大的﹔小人書、火花、煙標、徽章應有盡有﹔這裡舉辦過40多屆錢博會,是國內錢幣、銅器的集散地。

據悉,目前西城區有關部門正就文物古建未來的用途,與寺內兩家文化單位進行磋商。“不論怎樣,恢復文物的原貌,保持它的公益屬性,使其承擔起文化傳播的功能是大方向。”西城區相關負責人表示。

目前,改造后的報國寺以展覽展示為主,寺內辟有中國錢幣館、外國錢幣館、中國書報刊館、中國票証館、中國連環畫館和中國扑克館。今后,大殿還將成為綜合性中國民間收藏館,既長期展示交流民間各種各類藏品,又靈活安排不同專項和專題展覽。未來,針對報國寺這一全國重點文物保護單位的特殊性質,西城區還將結合文物騰退與文物保護,繼續研究下一階段的整治對策。

(本報北京4月2日電 本報記者 張景華 董城)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!