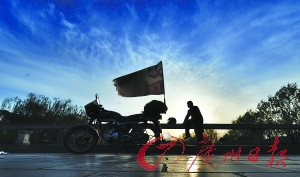

郭剛堂騎著摩托車四處尋找兒子。

騎摩托行全國苦尋被拐兒子十八年 “不是不能原諒孩子 是不能原諒自己”

18年間,一個山東男人騎摩托車尋遍全國幾乎所有省份。行程40萬公裡,男人的頭發已由黑變白,臉上布滿風霜的痕跡。

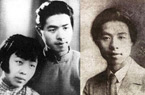

這個男人就是山東聊城的農民,他叫郭剛堂。

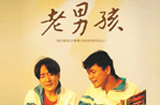

他的故事被拍成了電影《失孤》,電影由劉德華主演。首映式那天,他坐在偌大的電影院裡,看著電影中的“自己”,淚流滿面。

近日,記者對話這位尋子18年的父親郭剛堂,講述他的故事。

姓名:郭新振(郭振)

性別:男

出生日期:1995年4月4日

失蹤時身高:90厘米左右

失蹤時間:1997年9月21日

失蹤地點:聊城市開發區李太屯

特征描述:孩子應記得家裡有拖拉機、爸爸拉沙子,記得百貨大樓西側,還知道有五哥,記得家中父母的名字。

其他資料:1997年9月21日,下午6時,郭新振(又名郭振,小名小六)在家門口玩耍時被拐騙,嫌疑人為一女性,20多歲,身高1.65米左右,眼較大,眉較濃,耳垂上穿過孔,未戴耳墜。

“上戶口”環節需追責

記者:現在還在尋找孩子嗎?

郭剛堂:肯定的,我一直在尋找。我現在還在聊城。我開著摩托車能走多遠?我現在注冊了一個協會,通過大家的力量來找孩子。我就想把被拐賣的人與想找被拐賣者的家人放到一個“房間”裡,然后大家對號入座。

記者:《失孤》這部電影播出后,對你找孩子有影響嗎?

郭剛堂:這部電影引起了人們關注打擊拐賣婦女兒童的“高潮”。它把幾種基本現象都說出來了。

它表達的是當一個孩子被拐賣后對家庭的傷害,大家打電話大多是安慰一下,另外就是提供線索或求助。

記者:你找孩子一找就是18年,怎樣堅持下來的?

郭剛堂:我基本經歷了三個階段。第一個階段是,孩子丟了,我作為家長內心自責﹔第二個階段是在找孩子時,無論誰給我打個電話,還是請我吃頓飯,這種點點滴滴的幫助都很暖心﹔第三個階段是,看到了許多比我更加不幸的家庭,有的家庭夫妻離婚,有的甚至因為孩子被拐,家人瘋掉。

記者:你這麼多年看到了許多,也經歷了許多?

郭剛堂:是的。在找孩子的路上,我也在思考,到底該怎樣才能讓更多的家庭不再受這樣的苦痛。我認為,關於拐賣婦女兒童的鏈條有五個環節。第一個是“拐”﹔第二個是“販運”﹔第三個是“中介”﹔第四個就是“買入”。

其實有一個環節被模糊化了,那就是“上戶口”。如果這個孩子沒有戶口的話,入托、上學、醫療保障,什麼都沒有,他還會買這個孩子嗎?如果“中介”環節都可以入刑,那合法化為什麼不能入刑?如果一個職能部門,如戶籍管理科出現幫助“黑戶”上戶口的情況,堅決對其進行追責,也許問題就會簡單許多。

現實比電影殘酷得多

記者:你跑這麼多城市,是怎麼判斷到哪個城市去?然后怎樣找孩子?

郭剛堂:孩子剛丟的時候,我比較盲目,隻要來個信,我騎了個破摩托就去了。

后來我就寫信,給村裡的親朋好友、親朋好友的親朋好友、八竿子打不著的(人)都寄,再根據寄回來的信息、線索去找。之后,我就找全國各地的一些拐賣兒童案件,第一找有沒有來山東偷過孩子的人販子,第二就是有沒有關於郭振的相關線索。

記者:你有沒有想過如果現在找到孩子了,他還會不會認你?

郭剛堂:這個不敢說。但是我可以這樣說,那個不算殘酷。現實中,我認識的重慶萬州的老鄧(很慘),我就在給他修復“傷疤”。他的孩子上高一的時候就找到了,DNA比對也成功了,但是我勸他先不要去,等高考結束之后再去。結果老鄧等了三年。要是我知道郭振在哪,你說我今天晚上能熬得過去嗎?我也熬不過去。然后他在高考的考場外見到了孩子,趕上孩子的養母也去接孩子,兩邊碰面就打起來了。親生父母不敢動手,養母就打老鄧夫婦。進了派出所,孩子說老鄧打他,老鄧夫婦都氣得不行了。現實生活比電影要殘酷得多。

之后,老鄧一個大老爺們是哭著走的。老鄧后來給我打電話一直哭,他說,哥,我就算沒有這個孩子。

離孩子最近的一次

記者:孩子不見已經18年了,你覺得他還記得你嗎?

郭剛堂:應該不記得。我有時候也是自己安慰自己,希望會有奇跡出現,他能記得一些過去的人和事。

記者:找郭振的過程中,你覺得與他最近的一次在哪裡?

郭剛堂:應該是在山東臨沂蒙陰。當時我們見到這個孩子的時候,他正在淄博一家洗衣廠打工。孩子看起來也就十五六歲。

這個孩子在提取血樣的時候,我看到他左腳上也有一塊疤,而且這個孩子小名也叫國振。你說哪有那麼巧?但是見到孩子的時候,我第一眼就判斷他應該不是我的孩子。我還是不死心,畢竟找了這麼多年,感覺這是最近的一次了。

我想看他的腳,這孩子很抵觸,我給他解鞋帶的時候他很用力地把我的手甩開了。我心裡真受不了,不是不能原諒孩子,是不能原諒自己,畢竟是我沒有看好。

提取血樣以后,聊城警方刑警大隊和臨沂市刑警大隊把數據重新梳理,最后確定不是(編輯注:這個細節在電影《失孤》中有所體現)。

記者:現在有沒有一些信息可以放在報紙上,孩子有可能會想起來?

郭剛堂:孩子左腳的腳面和小腳趾之間有一塊燙疤,不大,1.5厘米到2厘米左右。其他的,隻能說他可能會記得爸爸開拖拉機,記得飛機場、百貨大樓。

記者:你除了郭振以外還有兩個小孩?

郭剛堂:我現在也挺糾結,其實《失孤》這個電影拍的時候,我就告訴導演,第一不能用原籍,第二不能用原名。因為我還要生活,再說郭振找回來以后他也要回歸到正常的生活中去。新聞報道就像一陣風,三五個月沒了,但是電影就不一樣,會長久記錄下來。我已經有一些不幸了,我不想讓我的任何一個家人再受到絲毫的傷害。救孩子是我們大人的事,為什麼兩個孩子要承受這些?我不知道有兩個孩子的事從哪兒捅出去的。我心裡也糾結,你可以說我后來生了孩子,而且我培養第二個孩子用了大力氣,然后孩子在良好的環境裡學習。我用我的現身說法和很多家長溝通過,他們也確實按我的方法來做。比如彭高峰,就是電影《親愛的》原型,我當時說讓他們夫婦再生孩子的時候,他們好長時間不理我,但是當他們把第二個孩子生下來給我打電話時,溝通就都不一樣了。我不想說第三個孩子的事情,他畢竟還小。

記者:你妻子這麼多年也一直支持你找孩子?

郭剛堂:對,這個一點疑問也沒有。

記者:你到外面以后多久會回家?

郭剛堂:這個不一定,有時候可能三天五天就回來,也可能好幾個月,沒有定數。這些年我就做兩件事:掙錢,找孩子﹔找孩子,掙錢。你說我有什麼計劃,掙多少錢,這個根本就不靠譜。為什麼這麼多年有人給我資助我不要,就是要告訴大家,我郭剛堂不是沒有能力掙錢,是沒有時間。

你說我孩子在外面,我能安心掙錢嗎?我們剛結婚,孩子沒出世的時候,從1993年到1997年,小日子過得很舒服。而發生了孩子被拐這麼一個不幸,我從二十七八歲到四十五六歲,人這一輩子可能最好的這一段,我干了什麼事呢?隻能找孩子。可能換誰誰也會覺得不公平。(文/記者張丹 實習生彭麗娜)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!